天候も悪かったし薄暮に近づいていたからまったく気がつかなかった。言っときますけど注意散漫だったわけじゃないです。

天候も悪かったし薄暮に近づいていたからまったく気がつかなかった。言っときますけど注意散漫だったわけじゃないです。

「雷蔵さん捕捉した」

という知人からの得意げなメールに添付されていたのはまさしくBLUEらすかる。いいい・・・いつのまにっ?

いつのまにって、学園都市に出かけていた日くらい覚えているので、いつだったかはわかってますが、悪いことはしちゃならんてことですねえ(してねーぞ)

新しい体制で2023年のTDAに臨む川添哲朗選手の、新シーズン用レーシングスーツだそうです。昨年晩秋に出来上がったとか。

新しい体制で2023年のTDAに臨む川添哲朗選手の、新シーズン用レーシングスーツだそうです。昨年晩秋に出来上がったとか。

島雄司監督は、川添君や後藤誠司選手が若手の頃から、レーシングスーツは戦うための装束であると同時に、ドライバーとしての品格を示すものだと厳しく指導しており、彼らが上半身を脱いで腰に巻き付けるような行為は断固禁じていました。

彼らもまたその教えに従い、長年それを守り続けています。そのことを棚上げするかのように、川添君から送られてきた1枚のワッペン。もう古いフレーズですが「びっくりぽん!」(いまBS12で『あさが来た』やってるのよ)なESCLEVのロゴです。いやーこっちが恐縮しちゃいます。1秒を凌ぐ戦いの場に、TA01Wさんがデザインしてくれたこれを用いてくれるとは! 今年のレースが上向きになればと期待します。

彼らもまたその教えに従い、長年それを守り続けています。そのことを棚上げするかのように、川添君から送られてきた1枚のワッペン。もう古いフレーズですが「びっくりぽん!」(いまBS12で『あさが来た』やってるのよ)なESCLEVのロゴです。いやーこっちが恐縮しちゃいます。1秒を凌ぐ戦いの場に、TA01Wさんがデザインしてくれたこれを用いてくれるとは! 今年のレースが上向きになればと期待します。

「機動戦士ガンダム 水星の魔女」が我が家では父娘で盛り上がる話題になっていて、お互いにモビルスーツの概念や基礎理論についていけない娘と、最近の声優陣がさっぱりわからない父親とで、なんで盛り上がれるんだ? という不思議な環境が生まれております。なんと言っても1995年生まれの霰が「水星の魔女って少女革命ウテナ(1997年)だよねえ」と言い切ってしまうのがとーちゃん的には「何で知ってるんだ?」の謎なんですが。

「機動戦士ガンダム 水星の魔女」が我が家では父娘で盛り上がる話題になっていて、お互いにモビルスーツの概念や基礎理論についていけない娘と、最近の声優陣がさっぱりわからない父親とで、なんで盛り上がれるんだ? という不思議な環境が生まれております。なんと言っても1995年生まれの霰が「水星の魔女って少女革命ウテナ(1997年)だよねえ」と言い切ってしまうのがとーちゃん的には「何で知ってるんだ?」の謎なんですが。

一見、これはかみ合わないだろうと思われそうな水星の魔女談義で、いきなり共通見解になったのが「あれを特撮ドラマにしたらミリオネ・レンブランは池田エライザで、スレッタ・マーキュリーは大原優乃あたりでいいのではないか」というところでした。

あー、何の思慮も配慮もない父娘のたわごとですから、異を唱えられても不許可です。このたわごとのやり取りで大事だったのはそこよりもむしろ「なんで原作なりアニメなりを俳優に演じさせようとすると『実写』って言うんだろうねえ。ガンダムなんて『特撮』でいいじゃない」という見解の一致でした。

それともっと大事なことですが

ただ、先日の放送を見ていて、銃火器であれ戦闘機であれモビルスーツであれ、戦争に使用することは命を殺めるものだと痛烈に再認識させられて、よくもまあ日曜五時台にあんな描写をやったもんだよと甘いことを思うのですが、そういった描写にこそ実社会と照らし合わせの上嫌悪感を抱くべきだよなあとも考えさせられました。

だからですね、仮に女優使って特撮版水星の魔女を作る機会があるのなら、ああいう路線からは乖離して、学園内熱血ラブコメの番外編エピソードでまとめてもらいたいと、つくづく思いましたよ。

昨年末、かわねこさんが四駆からSUVへの変遷に見る車体幅のワイド化について「ワイドボディの時代」を書かれていました。

昨年末、かわねこさんが四駆からSUVへの変遷に見る車体幅のワイド化について「ワイドボディの時代」を書かれていました。

三代目エスクードのディメンションは、北米市場にターゲットを置いたことが由来だと思われますが、まああれでアメリカン4WDに対してミドルクラス(実際にはコンパクトを謳った)をアピールしたのは失敗でした。

かわねこさんのブログを読ませていただきながら、歴代の室内長×室内幅×室内高の変遷に思い至り、ざっくりと抽出してみると以下のようになります。

初代

TA01W 1595×1275×1240mm

TD01W 1680×1310×1280mm

TD61W 1680×1310×1280mm

二代目

TA02W 1645×1335×1250mm

TD02W 1645×1335×1260mm

TL52W 1690×1335×1260mm

TD62W 1690×1335×1260mm

TX92W 2395×1355×1230mm

三代目

TA74W 1815×1500×1225mm

TD94W 1955×1490×1230mm

TDA4W 2000×1490×1230mm

四代目

全車 1960×1480×1265mm

注目すべきは室内幅(ワイド化に絡んで)で、初代と二代目比の体感として、二代目の助手席のゆとり感を思い出します。三代目なんかもう「くつろいでしまうぞ」だったのですが、10mm削った四代目でもこれを感じられます。しかし昨今の巷のSUVの肥大化を持ってくると、何処まで優位性があるのか定かでありません。

三代目ショートが最も幅広の室内だったことには気が付きませんでしたが、初代の場合テンロクノマドからV6の2500まで、1mmたりとも変化がないのは泣けてきます。まさにこの時代、小さな車体に大きな(排気量)エンジンという路線だったことも滲み出てきます。それぞれ乗ったり乗せてもらって思うことは、二代目に用意された室内寸が、コンパクトビークルとして最も理想的な数字のような気がします。あくまで主観ですが。

三代目ショートが最も幅広の室内だったことには気が付きませんでしたが、初代の場合テンロクノマドからV6の2500まで、1mmたりとも変化がないのは泣けてきます。まさにこの時代、小さな車体に大きな(排気量)エンジンという路線だったことも滲み出てきます。それぞれ乗ったり乗せてもらって思うことは、二代目に用意された室内寸が、コンパクトビークルとして最も理想的な数字のような気がします。あくまで主観ですが。

初代

2160×1295×1250mm

二代目

2215×1330×1270mm

「鳩サブレ―じゃないけど」と、焚火忘年会の折に新月さんが買ってきてくれた『天一せんべいのジャンボ煎餅』です。鳩サブレ―の一件はこんな顛末でした。

「鳩サブレ―じゃないけど」と、焚火忘年会の折に新月さんが買ってきてくれた『天一せんべいのジャンボ煎餅』です。鳩サブレ―の一件はこんな顛末でした。

既に関東では松飾を外す頃合いですが、この時期はどうにも書くことの多さで時系列展開が遅れ気味です。

しかしこの煎餅を見ていて頭上に電球が灯りました。

一枚からでもオリジナルの絵柄で表面に印刷してくれるという天一のサービスに乗っかり、ESCLEV20周年記念煎餅なんか作ったら・・・

「バキバキに割られちゃうじゃないの」

「もったいなくて食べられないんじゃないの?」

「そもそも需要がありますかねー」

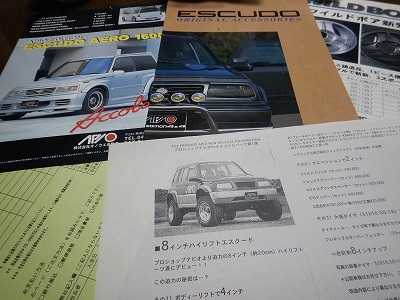

昨年末の焚火忘年会に、エスクードОBのおしゃとさんが来てくださった際、初代エスクード、二代目エスクードのカタログや掲載雑誌、ムック本などを沢山届けてくれました。その中で目を見張ったものが、90年代のアピオによるエスクード専用カタログ。尾上会長の話では、ローダウンキットはアピオではなく別のショップが開発していたとのことでしたが、アピオもちゃっかりと自社カタログ(リーフレット)にてラインナップしていました。

昨年末の焚火忘年会に、エスクードОBのおしゃとさんが来てくださった際、初代エスクード、二代目エスクードのカタログや掲載雑誌、ムック本などを沢山届けてくれました。その中で目を見張ったものが、90年代のアピオによるエスクード専用カタログ。尾上会長の話では、ローダウンキットはアピオではなく別のショップが開発していたとのことでしたが、アピオもちゃっかりと自社カタログ(リーフレット)にてラインナップしていました。

圧巻なのは、ハードコピーでチラシになっていた「8インチリフトアップ」のメニューです。足回りやタイヤ、ボディリフトで合計それだけ上げてしまうという、やってやれなくはないけど無茶なことしたもんだよというオーダー表です。

先代らすかるには、このうち足回りメニューのみ組み込んでもらい、別所でタイヤを一回り大きくしましたが、ライトクロカンレベルならそれくらいがちょうどいいいじり方でした。