満開の桜。風に吹かれてハラハラと散る花弁。 中心が赤くなってきたから、もうすぐ散っちゃうわね。 綺麗な写真が撮れて良かった。

宇都宮市の市境近くにある和食のお店は、開店と同時にほぼ席が埋まってしまう人気店で、これまでは家族を伴い出かけていたため小上がりの4人掛けテーブルに案内されていました。

宇都宮市の市境近くにある和食のお店は、開店と同時にほぼ席が埋まってしまう人気店で、これまでは家族を伴い出かけていたため小上がりの4人掛けテーブルに案内されていました。

するとですね、そこから見えるカウンターで、常連さんが大将と談笑しながら飯食ってる姿がうらやましく見えるわけですよ。

いーなー、でもカウンターに腰掛けられるほど通ってねーしなー。などと羨望の視線を送ってきたのですが先日、鹿沼で仕事があってそこそこ近いじゃんと出かけてみたら、「おひとり様ですか、カウンターにどうぞ」と通してもらえ(まあ当たり前だよね)、予期せぬ幸運に恵まれ、大将とも対話が叶いました。「何度か来てくれてますよね」と言われたからもういい歳して有頂天ですよ。素材の吟味や料理の味だけじゃないのが人気の理由ですねえ。

いーなー、でもカウンターに腰掛けられるほど通ってねーしなー。などと羨望の視線を送ってきたのですが先日、鹿沼で仕事があってそこそこ近いじゃんと出かけてみたら、「おひとり様ですか、カウンターにどうぞ」と通してもらえ(まあ当たり前だよね)、予期せぬ幸運に恵まれ、大将とも対話が叶いました。「何度か来てくれてますよね」と言われたからもういい歳して有頂天ですよ。素材の吟味や料理の味だけじゃないのが人気の理由ですねえ。

「イナズマン」は昨年50周年迎えたじゃん。と思ったんですが1974年4月9日、継続番組である「イナズマンF(フラッシュ)」がスタートしているのです。何がどう変わったのかって、敵方の交替とかイナズマンのパワーアップとかいろいろあるんだけれど、当時の特撮技術の限界にあったとはいえ地味なキャラクターという気がしていました。これが21世紀になるとかなり漫画版に沿ったリブートが行われますが、メインのキャラではないのです。

「イナズマン」は昨年50周年迎えたじゃん。と思ったんですが1974年4月9日、継続番組である「イナズマンF(フラッシュ)」がスタートしているのです。何がどう変わったのかって、敵方の交替とかイナズマンのパワーアップとかいろいろあるんだけれど、当時の特撮技術の限界にあったとはいえ地味なキャラクターという気がしていました。これが21世紀になるとかなり漫画版に沿ったリブートが行われますが、メインのキャラではないのです。

70年代ものを初代とするなら、二代目は異形すぎるにもほどがある造形ながら、当初の石ノ森デザインをそのまま再現しようとしています。残念なことに両者が相並ぶ機会は無かったのだけれど、よくよく考えたら初代は「渡五郎青年」、二代目は「風田三郎少年」なわけで、共演させようと思えば不可能ではない。そんな度胸が制作側にあるかどうかは定かでありませんが、仮面ライダーとスーパー戦隊ばかりという呪縛から解放される可能性が、イナズマンにはあります。

70年代ものを初代とするなら、二代目は異形すぎるにもほどがある造形ながら、当初の石ノ森デザインをそのまま再現しようとしています。残念なことに両者が相並ぶ機会は無かったのだけれど、よくよく考えたら初代は「渡五郎青年」、二代目は「風田三郎少年」なわけで、共演させようと思えば不可能ではない。そんな度胸が制作側にあるかどうかは定かでありませんが、仮面ライダーとスーパー戦隊ばかりという呪縛から解放される可能性が、イナズマンにはあります。

何が気が早いかって、開催予定が7月13日の土曜日一泊だからですが、宿の予約も入れなくてはなりませんし、参加者各位へのスケジュール調整も必要と思われるからです。

何が気が早いかって、開催予定が7月13日の土曜日一泊だからですが、宿の予約も入れなくてはなりませんし、参加者各位へのスケジュール調整も必要と思われるからです。

なんで5月にやらないの? という疑問点については、その頃はまだ杉野沢林道が冬季閉鎖中なのです。もっとも能登半島地震の影響が新潟県にも及んでいるでしょうから、雪崩以外の崩落はあるかもしれません。

行事としての妙高高原復帰であると同時に、ここでのつくばーど®がことし20年目を迎えることもありまして、引き続きコロナウイルス対策には万全を期し(宿の方もいろいろと設備投資しておられます)、フル規格のツーリングイベントにしたいと思います(ただ、とん汁のほうは店が有名になりすぎて大挙して行けなくなってますので、別のところを提案します)。後日、正式に開催告知を行います。ぜひ予定を空けてください。

行事としての妙高高原復帰であると同時に、ここでのつくばーど®がことし20年目を迎えることもありまして、引き続きコロナウイルス対策には万全を期し(宿の方もいろいろと設備投資しておられます)、フル規格のツーリングイベントにしたいと思います(ただ、とん汁のほうは店が有名になりすぎて大挙して行けなくなってますので、別のところを提案します)。後日、正式に開催告知を行います。ぜひ予定を空けてください。

1974年4月6日、「電人ザボーガー」が放送開始され、本邦初のメカ変形科学捜査ツールが登場しました。50年前の少年だって「すごいけどタイヤホイールどうやって同体内に格納するんだ?」と首を傾げ、ヘッドライト部分がそのままザボーガーの頭部だというデザインにのけぞったのです。しかしまるでヒコーキ乗りのようなザボーガーの顔とカウルからテールまでの連続性に、ロボットならではの強引な解釈につい納得してその気になってしまったのです。

1974年4月6日、「電人ザボーガー」が放送開始され、本邦初のメカ変形科学捜査ツールが登場しました。50年前の少年だって「すごいけどタイヤホイールどうやって同体内に格納するんだ?」と首を傾げ、ヘッドライト部分がそのままザボーガーの頭部だというデザインにのけぞったのです。しかしまるでヒコーキ乗りのようなザボーガーの顔とカウルからテールまでの連続性に、ロボットならではの強引な解釈につい納得してその気になってしまったのです。

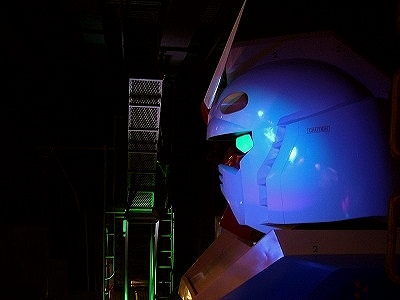

5年後の1979年4月7日、あの「機動戦士ガンダム」が始まり、それまではほぼ1点ものであったロボに量産という概念が(新造人間キャシャーンですでにアンドロ軍団ロボ群が現出していますが)定着します。敵味方のロボのスタンダードなマスクフォーマットも明確化され、なかでもザク・モビルスーツはアンドロ軍団の爪ロボ以来の量産型としての秀作。主役のガンダムに関してはそれこそ「顔、アンテナ」と、追随するほとんどのガンダムに踏襲することとなります。

5年後の1979年4月7日、あの「機動戦士ガンダム」が始まり、それまではほぼ1点ものであったロボに量産という概念が(新造人間キャシャーンですでにアンドロ軍団ロボ群が現出していますが)定着します。敵味方のロボのスタンダードなマスクフォーマットも明確化され、なかでもザク・モビルスーツはアンドロ軍団の爪ロボ以来の量産型としての秀作。主役のガンダムに関してはそれこそ「顔、アンテナ」と、追随するほとんどのガンダムに踏襲することとなります。

10年後の1984年4月5日。「巨神ゴーグ」がオンエアスタートするのですが、この頃になるとガンダム顔というか大河原作風というかのロボットが氾濫している中、ゴーグ自身のデザインは原案者である安彦良和さん自身によるもので、目じりはガンダム風ですが独特の顔立ちを実現させます。両者の違いは設定ありき自由な時代のザボーガー、設定という事象に縛られた時代のゴーグというポジションですが、やっぱりロボットは顔立ちだよねえと考えさせられます。

10年後の1984年4月5日。「巨神ゴーグ」がオンエアスタートするのですが、この頃になるとガンダム顔というか大河原作風というかのロボットが氾濫している中、ゴーグ自身のデザインは原案者である安彦良和さん自身によるもので、目じりはガンダム風ですが独特の顔立ちを実現させます。両者の違いは設定ありき自由な時代のザボーガー、設定という事象に縛られた時代のゴーグというポジションですが、やっぱりロボットは顔立ちだよねえと考えさせられます。