夏にとても沢山収穫出来た茗荷。 暑さで葉の先が焼けてボロボロになってたので もう枯れちゃうねーなんて新月サンと話していたら 枯れ葉の中から生える生える(笑) もう少し食べられそうで新月サン大喜びです。

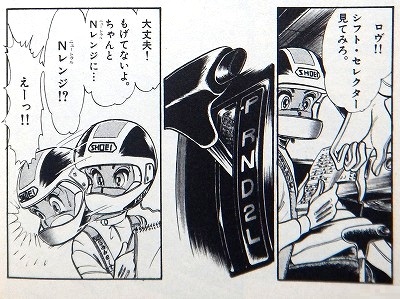

「自動変速機は手動変速機と違って直接エンジンにレバーが繋がっている訳じゃない。オートマ車のシフト・レバーは単なるスイッチにすぎない。別にレバーにする必要はなくてボタンでもいいんだ。車の操作上レバーの方がやりやすいからそうなっているだけさ」

「自動変速機は手動変速機と違って直接エンジンにレバーが繋がっている訳じゃない。オートマ車のシフト・レバーは単なるスイッチにすぎない。別にレバーにする必要はなくてボタンでもいいんだ。車の操作上レバーの方がやりやすいからそうなっているだけさ」

「困るのはこのスイッチが壊れた場合・・・いったいどのギアに入ってるのか見当もつかない」

とりあえずですね、パーキング、リバースにはちゃんと入るんですよ。でもニュートラルがドライブ、ドライブが2速ホールド、ローはそのまま。

とりあえずですね、パーキング、リバースにはちゃんと入るんですよ。でもニュートラルがドライブ、ドライブが2速ホールド、ローはそのまま。

セレクタ―内部の部品が1個砕けてしまってました。しばらく運行停止ですわ。あと15カ月以内に64000キロ走らせなくちゃならないというのにとほほ・・・ 部品出なかったら似たようなサイズのを流用するか、作ってもらうか。

ことしの初漁は豊漁だったという秋刀魚もこのあとは小振りになっていって漁獲高も平年並み・・・ということは芳しくないことになりそうだとか。季節もので楽しむなら今のうちかもしれないと食ってみたわけですが、「親潮がなかなか南下してこないんでねえ。いわきあたりの海水温もまだまだ高めだそうです」と店主の談。それでもまあ全く食えなくなるところまでは行ってないので、季節の味わいがいただければそれでささやかな幸福感。

ことしの初漁は豊漁だったという秋刀魚もこのあとは小振りになっていって漁獲高も平年並み・・・ということは芳しくないことになりそうだとか。季節もので楽しむなら今のうちかもしれないと食ってみたわけですが、「親潮がなかなか南下してこないんでねえ。いわきあたりの海水温もまだまだ高めだそうです」と店主の談。それでもまあ全く食えなくなるところまでは行ってないので、季節の味わいがいただければそれでささやかな幸福感。

一方で小休止に入るのが鱧。行きつけの店でも京都流に夏の風物で鱧天を出していますが9月いっぱいで品書きから降ろされました。「ほんとは落ち鱧もやりたいんですけどお客さんがピンとこないって」。鱧は産卵前がさっぱりしていて旨いとの定説がありますが、冬眠する魚なので、産卵期の後にも餌を食って越冬に備えることから、秋以降にも脂ののった旬が来ます。館山やら三浦で釣れないわけではありませんが、こっちじゃなじみが薄いのか。

一方で小休止に入るのが鱧。行きつけの店でも京都流に夏の風物で鱧天を出していますが9月いっぱいで品書きから降ろされました。「ほんとは落ち鱧もやりたいんですけどお客さんがピンとこないって」。鱧は産卵前がさっぱりしていて旨いとの定説がありますが、冬眠する魚なので、産卵期の後にも餌を食って越冬に備えることから、秋以降にも脂ののった旬が来ます。館山やら三浦で釣れないわけではありませんが、こっちじゃなじみが薄いのか。

「歌う船」は、60年代に発表されたアン・マキャフリーの短編SF小説。僕は70年代後半に、物書きの師匠から教えられて読んだことがありました。肢体不自由児として生を受けた赤子が適性試験をパスし専門教育を受けたのち、殻人(シェル・パーソン)として人工の体を与えられ就労するという内容です。主人公ヘルヴァは、宇宙船の制御デバイスとして任命され、ブレイン・シップXH834に生まれ変わりますが、歌が好きな彼女の声と趣向が広まり「歌う船」と呼ばれるようになります。

「歌う船」は、60年代に発表されたアン・マキャフリーの短編SF小説。僕は70年代後半に、物書きの師匠から教えられて読んだことがありました。肢体不自由児として生を受けた赤子が適性試験をパスし専門教育を受けたのち、殻人(シェル・パーソン)として人工の体を与えられ就労するという内容です。主人公ヘルヴァは、宇宙船の制御デバイスとして任命され、ブレイン・シップXH834に生まれ変わりますが、歌が好きな彼女の声と趣向が広まり「歌う船」と呼ばれるようになります。

僕が十代の頃に読んだものは一冊に6編がまとめられたものでしたが、この小説にはあと2編が執筆されていて、それぞれ異なる本に収録されていたそうです。今はそれらを全編収録し、翻訳も新たにした完全版となっています。雰囲気だけ言うと過去の翻訳の方がいろんなところに気を配っていたかなあと感じますが、あの時代の女流作家はこんなに優しく冷たく過酷で斬新なSFを書いていたのかと、再読して思ったりしています。本の装丁もずいぶん現代的になっています。

僕が十代の頃に読んだものは一冊に6編がまとめられたものでしたが、この小説にはあと2編が執筆されていて、それぞれ異なる本に収録されていたそうです。今はそれらを全編収録し、翻訳も新たにした完全版となっています。雰囲気だけ言うと過去の翻訳の方がいろんなところに気を配っていたかなあと感じますが、あの時代の女流作家はこんなに優しく冷たく過酷で斬新なSFを書いていたのかと、再読して思ったりしています。本の装丁もずいぶん現代的になっています。

ぷらすBLUEことエスクードコンバーチブルの車検です。2006年に検切れだった個体を買い付けるにあたって、「車検一回分だけ乗りたいのだ」と雫さんに頼み込んだのですが・・・まだ乗ってます。いーじゃん、自分のへそくりで買ったんだから。

ぷらすBLUEことエスクードコンバーチブルの車検です。2006年に検切れだった個体を買い付けるにあたって、「車検一回分だけ乗りたいのだ」と雫さんに頼み込んだのですが・・・まだ乗ってます。いーじゃん、自分のへそくりで買ったんだから。

当時7万キロ台だったこいつもいつしか33万キロです。そうそう、営業妨害するつもりはありませんが、五桁メーターの個体で走行少なめ5万キロなどというコトバは疑ってかかった方がいいと思います。一回くらいゼロに戻ってます。うちのも17万キロものだったかもしれませんが、いまさらどうでもいいとこまで走ってしまいました。あちこち不安要素もはらんでますが総括すれば頑丈な方でしょう。

当時7万キロ台だったこいつもいつしか33万キロです。そうそう、営業妨害するつもりはありませんが、五桁メーターの個体で走行少なめ5万キロなどというコトバは疑ってかかった方がいいと思います。一回くらいゼロに戻ってます。うちのも17万キロものだったかもしれませんが、いまさらどうでもいいとこまで走ってしまいました。あちこち不安要素もはらんでますが総括すれば頑丈な方でしょう。