塗り絵やって、素材のプロファイルをリポートして・・・

ってなことに活用できる・・・かもしれない。

こちら。「機械・車」をお探しください。

何かをぶつけたわけでもなく、ドアの開閉をしていたわけでもないのに、運転席側のバイザーが唐突に「ぱきっ」と割れてしまいました。うへー・・・これもう手に入らないよ。と思いながら部品を発注したらば、やっぱり届いたものはワイドでないタイプ。

何かをぶつけたわけでもなく、ドアの開閉をしていたわけでもないのに、運転席側のバイザーが唐突に「ぱきっ」と割れてしまいました。うへー・・・これもう手に入らないよ。と思いながら部品を発注したらば、やっぱり届いたものはワイドでないタイプ。

仕方がないのでカッティングシートで裏側から補強を入れ、プラリペア剤を流し込んで修繕。とりあえずくっつきましたが長雨で作業中断(盆休み中の話)

もう一回リペア剤を上塗りしてから研磨したいところです。

ってひと安心していたら、今度は運転席側空調ダクトに引っ掛けておいたドリンクホルダーの爪が折れて、缶コーヒーの中身をもろ被りしましたよ。予定外の背広クリーニング出し(笑えねー)

ダクトのルーバーも長年ホルダーを引っ掛けられていたために、角度調整のため段差というかラッチというかの摩滅が進んでバカになってました。

やれやれというところへきて(まだあるのかよ)、シートベルトのロック機構が壊れ、これも発注。さすがにこれは無いでは済まないので、だめなら別の車の部品を流用するか。

ウエストウインの面々がこの春、グアムにて観戦したスモーキンホイールというレースで、かつてのE‐376、いやさ白狼、というか要するにはじめは白いコンバーチブルだったエスクードのその後の姿を見かけた逸話があります。

後藤君がその車両を見つけ、島社長が確かめ、自らコンバーチブルからピックアップに改造したときの名残や島さん自身がレースで付けた傷やらを見出したそうです。

「コンソールなんかは狼駄さんが乗っていたときのままでしたよ。うちが手放した後別のチームが使っていたようですが、そこからまた余所に引き取られてまだ現役で走っていたのは感動ものです」

そりゃ感動ですし驚きですし、どんな姿なのか一目見たいじゃないですか。なにしろその話を耳にした狼駄さんでさえ「信じられねー」と唸っていたくらいです。

で、僕自身は福岡にお邪魔した際、TJさんがスマートフォンで撮影したそのエスクードの写真を拝見しており、後藤君よくこれを見つけたなあと感心していたのですけど、待てど暮らせどTJさんが写真を送ってくれないので半分あきらめておりました。

が、やっぱり見てみたい? 見てみたいよね? 見てみたいに決まってんだよと、見つけました。

しかしこれを一番運転させたい家内は出張。こういうときの撮影助手として有能なはずの霙も友達とお出かけ・・・

なんて間の悪い・・・

当日朝、BLUEらすかるの足回りを考案した「たけさん」から連絡が入り、試走を手伝ってくださると朗報。シトロエンC3から3代目エスクード最終モデルのランドブリーズに乗り換えた彼ですが、エスクードはまだ足回りの試行錯誤中とのことで紹介はいずれまたとしつつ、1.4ターボを持ち出します。が、もちろんこの手のSUVなのでガレ場に行くとか渡河で水没させるとかはやっても意味が無いので、まず高速道路をオートクルーズで長い登坂で流れに乗せてみます。

当日朝、BLUEらすかるの足回りを考案した「たけさん」から連絡が入り、試走を手伝ってくださると朗報。シトロエンC3から3代目エスクード最終モデルのランドブリーズに乗り換えた彼ですが、エスクードはまだ足回りの試行錯誤中とのことで紹介はいずれまたとしつつ、1.4ターボを持ち出します。が、もちろんこの手のSUVなのでガレ場に行くとか渡河で水没させるとかはやっても意味が無いので、まず高速道路をオートクルーズで長い登坂で流れに乗せてみます。

ALLGRIP搭載と言えど、AutoモードですからやっぱりFF的な加速体感。それでもこんなにダウンサイズしているのに前走車が無ければ指定速度までぐいぐい立ち上がり、前走車が現れればスムーズに減速して車間距離を確保します。タービンも小型化されているため静かなものです。ただそれは、軽量化されたことの裏側の素性として、乗用車だと割り切ればごく当たり前だし、これまでのエスクードと比較すれば手応えがありません。

ALLGRIP搭載と言えど、AutoモードですからやっぱりFF的な加速体感。それでもこんなにダウンサイズしているのに前走車が無ければ指定速度までぐいぐい立ち上がり、前走車が現れればスムーズに減速して車間距離を確保します。タービンも小型化されているため静かなものです。ただそれは、軽量化されたことの裏側の素性として、乗用車だと割り切ればごく当たり前だし、これまでのエスクードと比較すれば手応えがありません。

高速を降りて標高600メートルほどの山岳道路を駆け上がります。ここではSportsモード。良く回るエンジン・・・と言うよりも古いエスクードとは駆動方式も重心も異なるためコーナーでもぶれません。これも当前ですが背中を押しだされる感覚は失われ、引っ張られていくフィーリングが強い。ただ小排気量化の泣きどころか、下りのワインディングではエンジンブレーキが効かない。足回りも硬めだと言われていますがフットブレーキによる制動時はフロントボトムしています。

高速を降りて標高600メートルほどの山岳道路を駆け上がります。ここではSportsモード。良く回るエンジン・・・と言うよりも古いエスクードとは駆動方式も重心も異なるためコーナーでもぶれません。これも当前ですが背中を押しだされる感覚は失われ、引っ張られていくフィーリングが強い。ただ小排気量化の泣きどころか、下りのワインディングではエンジンブレーキが効かない。足回りも硬めだと言われていますがフットブレーキによる制動時はフロントボトムしています。

受け取ったときに200キロほど走っていたこの個体に入っている燃料は半分程度でした。そこから260キロ試走して給油した結果は30リットル。エアコンを常時使用していて、平均燃費表示は16キロでした。当初から20リットルくらいしか入れていなかったと思われますが、正確な燃費は不明です。まあそれでも明らかに歴代のどれよりも良い数字です。これは高速での遠乗りによるものでしょう。

受け取ったときに200キロほど走っていたこの個体に入っている燃料は半分程度でした。そこから260キロ試走して給油した結果は30リットル。エアコンを常時使用していて、平均燃費表示は16キロでした。当初から20リットルくらいしか入れていなかったと思われますが、正確な燃費は不明です。まあそれでも明らかに歴代のどれよりも良い数字です。これは高速での遠乗りによるものでしょう。

レーダーブレーキの警報は2度発生。2度とも対地障害物は無し。1度目は急激に下りいきなり上るという道路上で、急変した車角度によって目前の道路が壁に見立てられたようです。2度目は下り坂の左コーナー出口で前方にトンネルのある山肌が迫ったとき。しかし僕はこれを誤作動とは思いません。良く言えば癖のない万人が乗りやすい車になりました。悪く言えば、もう一つ何かほしい。でもその何かって、積雪路でも走らないことには出てこないのかも。

レーダーブレーキの警報は2度発生。2度とも対地障害物は無し。1度目は急激に下りいきなり上るという道路上で、急変した車角度によって目前の道路が壁に見立てられたようです。2度目は下り坂の左コーナー出口で前方にトンネルのある山肌が迫ったとき。しかし僕はこれを誤作動とは思いません。良く言えば癖のない万人が乗りやすい車になりました。悪く言えば、もう一つ何かほしい。でもその何かって、積雪路でも走らないことには出てこないのかも。

さてこのエスクードはヒットするのか? S‐CROSSとの差別化としては1400ccであり直噴ターボであるところがアドバンテージですが、このエンジンがあっちに搭載されたらあとはデザインの好みだけ。そうなると車体色も含めてエスクードの方が色あせそうな予感がします。顧客の年齢層を若い方に絞りたいのでしょうけど、ならばエスクードターボの価格はいささか高めなのが気になります。素性は悪くないだけに、秀でたアピールポイントをもう少し探し出したいところです。

さてこのエスクードはヒットするのか? S‐CROSSとの差別化としては1400ccであり直噴ターボであるところがアドバンテージですが、このエンジンがあっちに搭載されたらあとはデザインの好みだけ。そうなると車体色も含めてエスクードの方が色あせそうな予感がします。顧客の年齢層を若い方に絞りたいのでしょうけど、ならばエスクードターボの価格はいささか高めなのが気になります。素性は悪くないだけに、秀でたアピールポイントをもう少し探し出したいところです。

ちょうど一年前に「なんてことだ!」とびっくりさせられた、マツダが検討していたNA世代のロードスターレストアサービスと、パーツの復刻販売が実現し、いよいよレストア希望オーナーの受付が始まるそうです。

ちょうど一年前に「なんてことだ!」とびっくりさせられた、マツダが検討していたNA世代のロードスターレストアサービスと、パーツの復刻販売が実現し、いよいよレストア希望オーナーの受付が始まるそうです。

このサービスに対するメッセージに、現存個体数をメーカーサイドが掌握しているという表記のあること自体が素晴らしいと思うし、レストアにあたってはユーザー側との対話を通してメニューを決めていくスタンスにはうらやましいと唸らされるばかりです。

どれだけお金がかかるのだろうという視点よりも、どれほど手間をかけてもらえるのだろうという期待の方が大きい。奇しくも同世代のクルマでは日産のフィガロに同様のネットワークがありますが、あちらもサードパーティー主体とはいえ一台の個体を可能な限りリフレッシュさせるサービスとしてすごいことやってるなあと感じています。

いずれの将来、ガソリン車やディーゼル車が走らせてもらえなくなる時代も現実味を帯びてはいますが、少なくともマツダのサービスには、今存在する23000台ほどのNAを未来へ持って行こうという主張があります。

果たしてスズキにおいては、初代エスクードの動態個体数を知っている社員がいるのだろうか。もちろん「その対象になるスズキ車はエスクードじゃないでしょ」と言われることもあるかもしれないけれど。

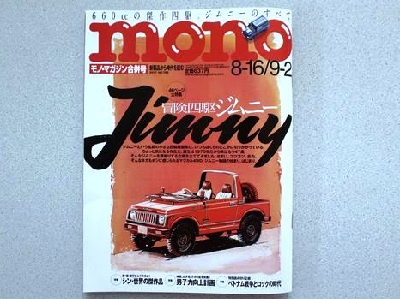

ふーんだ、またぞろジムニー特集なんかだーれが読むものかよ。と、うっちゃりかまして無視しようと思ったんですが

ふーんだ、またぞろジムニー特集なんかだーれが読むものかよ。と、うっちゃりかまして無視しようと思ったんですが

などと『エスクードの父』が言っております。

このタイミング(車雑誌じゃないのに絶妙すぎる)で1400ターボの記事とも思えないし、4代にわたる変遷をジムニー史に交えてやっているのか、はたまたうちのと間違えられた「あの」青い直4の2000について紹介してくるのか・・・

本日発売なので、書店が開かないと手に取ることができないから見てみないとわかりません。読んだら補足し・・・ようとしたのに、もう暴露されてました(笑)

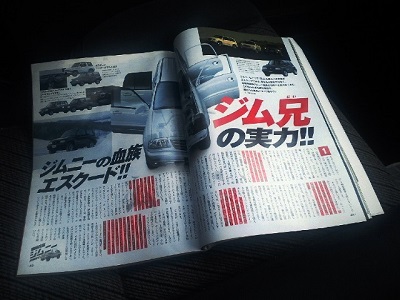

読んでみたんですが、テキストが下手なのは人のことを言えないので棚上げするとして、これは二階堂さんのしゃべりを鵜呑みにして書いただけという読み物です。いかにエスクードの父といえど、四半世紀以上前の話。初代の変遷時点でスズキからは離れている人で、情報自体を間違えて記憶しています。たとえば大排気量化を2代目からとしているのが既に大きな誤り。そこでライトクロカンでなくなったと落としているのにメインビジュアルが2代目というちぐはぐさ。

読んでみたんですが、テキストが下手なのは人のことを言えないので棚上げするとして、これは二階堂さんのしゃべりを鵜呑みにして書いただけという読み物です。いかにエスクードの父といえど、四半世紀以上前の話。初代の変遷時点でスズキからは離れている人で、情報自体を間違えて記憶しています。たとえば大排気量化を2代目からとしているのが既に大きな誤り。そこでライトクロカンでなくなったと落としているのにメインビジュアルが2代目というちぐはぐさ。

適当な透視図がこれしかなかったんだろうなあと、わかる人にはわかるのですが、大排気量化のくだりを本文に書いておきながら、右上の写真で2000ccのTD51Wをわざわざ紹介しているのも失笑ものです。

左上でもTA01系を1型のみで3ATと言うなら間違いではないですが、2型以降は4ATがあることを知らせていないのは不十分でしょう。ダカールラリーも走れる云々という本文はもう・・・まあいいわで、これを入れてくれるならダカールで完走したのは2代目車体なのよとも伝えてほしいじゃないですか。

こういった些細な部分はなにしろジムニー大特集60数ページの中の2ページですから黙殺されちゃうのですが、読んだ人にはそれがすべてとして間違い情報のまま伝わるのですよねえ。

同じ車種の排気量違い。そういう乗り分け試乗ができた方がターボ車の印象をより正確に知ることができるはず。という発想で、実際に四代目の1600にお乗りのCyber‐Kさんに1400の試乗に出ていただきました。彼のエスクードは初期ロットで納車したもので、現在積算で35,000kmを超えていることや、タイヤをヨコハマのジオランダーSUVに換えて純正よりも若干オフ寄りになっているなどの差異はあります。試乗は2名乗車、経年劣化やタイヤの違いによるトラクション増などは前提となります。

同じ車種の排気量違い。そういう乗り分け試乗ができた方がターボ車の印象をより正確に知ることができるはず。という発想で、実際に四代目の1600にお乗りのCyber‐Kさんに1400の試乗に出ていただきました。彼のエスクードは初期ロットで納車したもので、現在積算で35,000kmを超えていることや、タイヤをヨコハマのジオランダーSUVに換えて純正よりも若干オフ寄りになっているなどの差異はあります。試乗は2名乗車、経年劣化やタイヤの違いによるトラクション増などは前提となります。

「テンロクの加速は粗いんだなと実感しました。普段テンロクにはほぼ私一人で乗ることが多い。この試乗は私より大柄な男性一人の営業マン付き。それでいてテンロクと変わらない走りをします。ダウンサイジングしてもターボが加わるということは、テンロクレベル以上の恩恵を受けることができるようです」

1600の加速が粗い。あ、そうなんだ。ここを掘り下げて尋ねてみると

「ターボといえば高回転からタービンが回る印象しかない、最新技術の変化についていけてない私みたいな人が乗れば『どこがターボだ?? まるでCVTみたいだ』となる訳で。低回転から強いトルクを発生するブースタージェットに遮音技術が相まってなのか本当に静かで上品な走りですよ」

このあたりは僕が試乗した印象とは少し異なり、僕の場合はautoモードではテンロクとさほど変わらない(これはKさんも同意見)ものの、Sportsモードでは意外に荒っぽい変速と思っていました。ただしこちらの方は、自分の乗っているV6との違いでもあります。

「SPORTSモードは高速道路で試しました。テンロクのそれと比べ踏み込んでもエンジン音が静かな印象。踏み込んだ加速の幅は60km/h-100km/hまでですが、明らかにテンロクと違う。テンロクはSPORTSモードに切り替えるとエンジンがいきなり暴れだす感じですが、1400ターボはそこまでの印象は受けないです。周りの交通状況や営業マンとの話に気を取られ、加速時にタコメーターまで見てませんでしたが、加速の体感の違いはしっかりと感じることができました」

明らかにエンジンの出力が上がっているのだから、そうでなければ意味のない直噴ターボなのです。ルーフレールや追加エアバッグなどの重量増(10キロですが)があってもパワフルに走れるとなれば、税制上の減額も併せて良い傾向なのかも。

「税額の差ですが、たぶんレギュラーガソリン満タン一回分くらいですよ。燃費が若干落ちていることでその差額が縮まる可能性は否定できません」

「税額の差ですが、たぶんレギュラーガソリン満タン一回分くらいですよ。燃費が若干落ちていることでその差額が縮まる可能性は否定できません」

ターボゆえに回して走れば明白の燃費となるのでしょう。Kさん曰く、走りに関してストレスが減った分、乗り方次第では満タン1回分をあわよくば維持できるのはないか? とのこと。直噴エンジンのメンテナンスについては、乗り出して数年後の様子を観察しなくてはなりませんが、出足はまあまあ悪くなさそうです。

機種記号がDBAからCBAに戻りました。テンロクの21Sに対して、1400ターボはA1S。マイナーチェンジというよりも今のところはモデル追加と言った方が適当でしょう。海外版に比べて出力は4馬力ほど下がっていますが、これは国内仕様にレギュラーガソリンを選択したことで、経済性にも幾ばくか考慮しているようです。既に「KC型って?」で多少触れたとおり、直噴ターボはNAテンロクに比べて下からトルクが立ち上がるそうです。

機種記号がDBAからCBAに戻りました。テンロクの21Sに対して、1400ターボはA1S。マイナーチェンジというよりも今のところはモデル追加と言った方が適当でしょう。海外版に比べて出力は4馬力ほど下がっていますが、これは国内仕様にレギュラーガソリンを選択したことで、経済性にも幾ばくか考慮しているようです。既に「KC型って?」で多少触れたとおり、直噴ターボはNAテンロクに比べて下からトルクが立ち上がるそうです。

4代目は時代の流れに素直になったということでしょう。本格四駆とやらの呪縛から解き放たれ、ニーズに応えようとした成果がこれです。ユーザーはあてがわれた器をもとに、どのように楽しみを見出すかが全て。今ならまだターボかNAかの選択も可能ですし、テンパータイヤとはいえスペアをオプション購入可能となったのも良し。しかしほんとに毎度毎度、面白みのないカタログです。見開きCGはVITARA用のイメージ流用だし、他にもどこかで見たことあるやつがいっぱい。

4代目は時代の流れに素直になったということでしょう。本格四駆とやらの呪縛から解き放たれ、ニーズに応えようとした成果がこれです。ユーザーはあてがわれた器をもとに、どのように楽しみを見出すかが全て。今ならまだターボかNAかの選択も可能ですし、テンパータイヤとはいえスペアをオプション購入可能となったのも良し。しかしほんとに毎度毎度、面白みのないカタログです。見開きCGはVITARA用のイメージ流用だし、他にもどこかで見たことあるやつがいっぱい。

まあカタログでは数値しかわからないよねってことで、ナンバーが付くまで一旦中座して夕方連絡をいただき、再びディーラーへお邪魔します。納車前のテンロクも置いてあるのですが、評判が良いと言われているターボのグリルはユーザーの若返りを狙ってのことなのでしょう。おぢさんにはちっとも良いとは思えず(笑←自分をね)、路上へ乗り出してみるとAutoモードはごく当たり前のなめらかな発進加速。ダウンサイズされた排気量は意識しなくてよさそうです。

まあカタログでは数値しかわからないよねってことで、ナンバーが付くまで一旦中座して夕方連絡をいただき、再びディーラーへお邪魔します。納車前のテンロクも置いてあるのですが、評判が良いと言われているターボのグリルはユーザーの若返りを狙ってのことなのでしょう。おぢさんにはちっとも良いとは思えず(笑←自分をね)、路上へ乗り出してみるとAutoモードはごく当たり前のなめらかな発進加速。ダウンサイズされた排気量は意識しなくてよさそうです。

Sportsモードはなるほど性格が変わります。純正より二回り大きなタイヤでパワーを食われているとはいえ、うちのTD61Wの方がよほど上品に加速します。それほどパワフルですがタービンが回っているかどうかは感じられない。これが今どきのターボなのか直噴エンジンの性能か、同じエスクードにうちのは今後煽られるなあという予感。偶然、スイッチカットしないままアイドリングストップを阻止できる裏技を発見(というかアイドリングストップを最初は判らなかった)

Sportsモードはなるほど性格が変わります。純正より二回り大きなタイヤでパワーを食われているとはいえ、うちのTD61Wの方がよほど上品に加速します。それほどパワフルですがタービンが回っているかどうかは感じられない。これが今どきのターボなのか直噴エンジンの性能か、同じエスクードにうちのは今後煽られるなあという予感。偶然、スイッチカットしないままアイドリングストップを阻止できる裏技を発見(というかアイドリングストップを最初は判らなかった)

快適さは間違いなく、初代のテンロクはなんだったのかという進化。それは同時にクロカンやトライアルに持ち込めた時代との決別。その領域をジムニーに返上するのは悔しいけれど、乗用車としてみればこういうもの。試乗時間20分ではその程度しか言えません。地元に戻ったときに、少しでも長い時間借りられる機会を得たいと考えていますが、クルマの性格としては、うちの家内好みなレスポンスなんだよね。どうせならもっと前衛的にエスクード・セダンを出してくれればねー(笑)

快適さは間違いなく、初代のテンロクはなんだったのかという進化。それは同時にクロカンやトライアルに持ち込めた時代との決別。その領域をジムニーに返上するのは悔しいけれど、乗用車としてみればこういうもの。試乗時間20分ではその程度しか言えません。地元に戻ったときに、少しでも長い時間借りられる機会を得たいと考えていますが、クルマの性格としては、うちの家内好みなレスポンスなんだよね。どうせならもっと前衛的にエスクード・セダンを出してくれればねー(笑)