仕事でかかわりを持ったとある震災記録写真展を拝見に出かけ、それが土蔵を改装したカフェで行われていたこともあり、展示された写真の方はほどほどに見せてもらって、階下のカフェを切り盛りしている店長と世間話をしていたのです。

そこへどやどやとやって来た御年七十代ほどの写真部さんたちが、我々が撮った被災地の写真も見てくれと、カバンから何十枚ものプリントを持ち出しては並べるのですが、もう僕が無造作に置いておいた機材が安物というのを見越しての写真の出来栄えの解説。

そんな入門機ではこういうのは撮れないし、被災地の震災直後の惨状だってリアルタイムには知らないだろう? 俺たちは危険を承知で乗り込んだんだよ。というようなことを教えていただいたのです。その後二時間くらい、二度と年寄りを敬うのをやめようと思っちゃったところが僕の料簡の狭さなんですが、確かに僕の機材はあちこちで滑落したりぶつけちっゃたりで、最近、特定のズーム範囲でないとシャッターが切れないという手入れ不足の反省を余儀なくされたのでした。

そんな入門機ではこういうのは撮れないし、被災地の震災直後の惨状だってリアルタイムには知らないだろう? 俺たちは危険を承知で乗り込んだんだよ。というようなことを教えていただいたのです。その後二時間くらい、二度と年寄りを敬うのをやめようと思っちゃったところが僕の料簡の狭さなんですが、確かに僕の機材はあちこちで滑落したりぶつけちっゃたりで、最近、特定のズーム範囲でないとシャッターが切れないという手入れ不足の反省を余儀なくされたのでした。

後日、その話はもう棚上げして部下と昼飯を食っている折、インスタ映えする写真っていうのは、それを撮るときにあれこれ思いを巡らして構図なり被写体のことを考えて撮っているんだろうかね? などと聞いたらば、こうおっしゃる。

後日、その話はもう棚上げして部下と昼飯を食っている折、インスタ映えする写真っていうのは、それを撮るときにあれこれ思いを巡らして構図なり被写体のことを考えて撮っているんだろうかね? などと聞いたらば、こうおっしゃる。

「あれを楽しんでいるのはボスよりもずっと年の若い子たちの趣味ですから、撮ったものが不特定多数の共感を得る、得たことが大事なんです。イイネと思ってもらえる工夫はなんでもするんですよ」

まあそのときに僕が、たとえば天ざるを撮ろうとするとき、天ぷらを撮るのか蕎麦を撮るのかどっちからだ? でも天ぷらから撮ったらそれはちがうよねえ などという変な喩えをしたのもいけなかったのですが、「そもそもそれは被写体として採用されない」と切り捨てられてしまいましたよ。

そのあとはインスタ講義を受けながら結論として、彼女らの愉しみは「おぢさんたちにはわかんないです」と烙印されちゃうのです。

ふーん。

ふーん。

とか言いながら殊勝に話は聞いていたのだけれど、そういうの(インスタ映えの定義やらなんやら)はお前らがケータイを手にするずーっと以前からやってんだよばかやろー(笑)と、二十分くらい機嫌を悪くしたのはまだまだ達観できていない証拠ですよねえ。

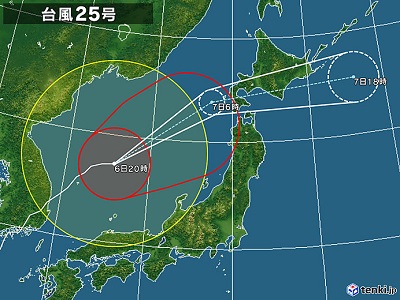

6月末から7月はじめのときには郷里の方で台風が待っていたために、東北紀行が延泊となったマミポコさんは、最近

6月末から7月はじめのときには郷里の方で台風が待っていたために、東北紀行が延泊となったマミポコさんは、最近 が、彼女ときたら先週の木曜日から北東北にいるのです。25号呼んじゃったよ! しかも先週の25号予想進路だと、滞在中大丈夫なのか? とも思われたのですが、現地から送られてきた写真を見たら青空。

が、彼女ときたら先週の木曜日から北東北にいるのです。25号呼んじゃったよ! しかも先週の25号予想進路だと、滞在中大丈夫なのか? とも思われたのですが、現地から送られてきた写真を見たら青空。