リビングで「出るー」と鳴き、 数分後に「入れろー」と鳴く。 撫でるとうつらうつらするくせに我に返って噛む(泣) 天気悪かったからね。眠かったんだろうけど お願いだから素直に寝て・・・

1994年3月21日、「ウルトラセブン 太陽エネルギー作戦」が放送されました。この番組において何者かに敗退したウルトラセブンが落下してきて地球防衛軍に保護されとある施設に収容されたのですが、セブンを確認するため急行着陸したヘリポートから三菱GTОタイプのニューポインターに乗り換え現れたのが、ウルトラ警備隊のフルハシ・シゲル隊長でした。フルハシ隊長は施設内に横たわる赤い巨人を見るなり「ダン!お前・・・」と呼んで男泣きするのです。

1994年3月21日、「ウルトラセブン 太陽エネルギー作戦」が放送されました。この番組において何者かに敗退したウルトラセブンが落下してきて地球防衛軍に保護されとある施設に収容されたのですが、セブンを確認するため急行着陸したヘリポートから三菱GTОタイプのニューポインターに乗り換え現れたのが、ウルトラ警備隊のフルハシ・シゲル隊長でした。フルハシ隊長は施設内に横たわる赤い巨人を見るなり「ダン!お前・・・」と呼んで男泣きするのです。

この再会の嬉しさと満身創痍のセブンを憐れむ隊長の姿は、かつての同僚を慈しむ姿として、もう一人の、このとき既に人妻で母親となっていたアンヌの登場よりもずっと感情移入してしまうシーンでした。時系列のまま推移しているなら、フルハシさんは「姿なき挑戦者」の1967年当時29歳という設定でしたから、「太陽エネルギー作戦」では56歳になっています。このあと98年には参謀に昇格していますがそれはまた別の機会に。94年のこの日は「太陽の日」(今は廃れています)でした。

この再会の嬉しさと満身創痍のセブンを憐れむ隊長の姿は、かつての同僚を慈しむ姿として、もう一人の、このとき既に人妻で母親となっていたアンヌの登場よりもずっと感情移入してしまうシーンでした。時系列のまま推移しているなら、フルハシさんは「姿なき挑戦者」の1967年当時29歳という設定でしたから、「太陽エネルギー作戦」では56歳になっています。このあと98年には参謀に昇格していますがそれはまた別の機会に。94年のこの日は「太陽の日」(今は廃れています)でした。

まず長年通っているN屋さんのアメリカンハンバーグセット(ごはん、漬物、豚汁、ワンドリンク付き)。デミグラソースがたっぷり載っているのでちょっとどかさせてもらって、出てくるのは硬めに焼かれた目玉焼きと、ベーコン。その他の付け合わせはジャガイモやらホウレンソウやらコーンやらです。風合いはアメリカンブレックファーストのイメージなのだそうです。なんでこれを注文するかと言えば、セット類で最も沢山のトッピングがなされているから。

まず長年通っているN屋さんのアメリカンハンバーグセット(ごはん、漬物、豚汁、ワンドリンク付き)。デミグラソースがたっぷり載っているのでちょっとどかさせてもらって、出てくるのは硬めに焼かれた目玉焼きと、ベーコン。その他の付け合わせはジャガイモやらホウレンソウやらコーンやらです。風合いはアメリカンブレックファーストのイメージなのだそうです。なんでこれを注文するかと言えば、セット類で最も沢山のトッピングがなされているから。

でもってちょくちょく通っているC屋さんのジャーマンハンバーグセット(ごはん、漬物、味噌汁付き)。ハンバーグの上にはベーコンが半熟目玉焼きにサンドイッチされています。その他の付け合わせはジャガイモやらブロッコリーやらスライスオニオンなどの温野菜。特に説明はないのですが、ベーコンと目玉焼きという組み合わせがこの店の献立の中で唯一というもので、そこにジャーマンの名が冠されているのです。

でもってちょくちょく通っているC屋さんのジャーマンハンバーグセット(ごはん、漬物、味噌汁付き)。ハンバーグの上にはベーコンが半熟目玉焼きにサンドイッチされています。その他の付け合わせはジャガイモやらブロッコリーやらスライスオニオンなどの温野菜。特に説明はないのですが、ベーコンと目玉焼きという組み合わせがこの店の献立の中で唯一というもので、そこにジャーマンの名が冠されているのです。

・・・いまさら気づいてしまったのです。アメリカンとジャーマン、決め手となる特徴はジャガイモではなくて(そもそもジャーマンポテトなる料理はドイツには無い)ベーコンと目玉焼きのようで、なんだってお店によってアメリカ風だったりドイツ風だったりするんだろう? むしろ洋食文化として日本がこいういものをそれぞれ取り入れて成熟させたから? なんでしょうかねえ。どちらのお店の料理もそりゃあ美味いので、わかんないままでも食いますけどね。

・・・いまさら気づいてしまったのです。アメリカンとジャーマン、決め手となる特徴はジャガイモではなくて(そもそもジャーマンポテトなる料理はドイツには無い)ベーコンと目玉焼きのようで、なんだってお店によってアメリカ風だったりドイツ風だったりするんだろう? むしろ洋食文化として日本がこいういものをそれぞれ取り入れて成熟させたから? なんでしょうかねえ。どちらのお店の料理もそりゃあ美味いので、わかんないままでも食いますけどね。

キャラウィールのときはその単価も安かったので、13人の仮面ライダー分を買いそろえるというおバカでした。その割にはどこに一文字隼人がいるのかようわからん出来栄えになってしまいました。それでも13台のサイクロンをすべて自立させるという努力はしていたんですよ。しかしさすがに今回、S.H.Fの値段ではそうはいきません。といってろくにソフトも持っていないので合成加工で台数合わせすることもできません。

キャラウィールのときはその単価も安かったので、13人の仮面ライダー分を買いそろえるというおバカでした。その割にはどこに一文字隼人がいるのかようわからん出来栄えになってしまいました。それでも13台のサイクロンをすべて自立させるという努力はしていたんですよ。しかしさすがに今回、S.H.Fの値段ではそうはいきません。といってろくにソフトも持っていないので合成加工で台数合わせすることもできません。

昔は朝日ソノラマ小説版ガンダムに塗り替えたり、バーミリオン小隊バルキリーを1S劇場版から塗り直したり、それとは別に1A頭部を据え付けえたり、1JベースでVT1に改造したり(あとからみんな発売されちゃった)しましたが、最近は「どうせそんなことしなくても出てくるだろう」とものぐさになっています。

大量発生相変異型バッタオーグ搭乗用サイクロンということですが、第1号、第2号専用との性能上の違いはさっぱりわかりません。そこら辺の解釈をでっち上げないと、つくばーど®サイトでの紹介もできなかったのがもどかしいです(でっち上げちゃったけどね)

話はででんと量産車からかけ離れますが、篠塚健次郎さんが亡くなったと。量産車というよりそれをベースにした改造型から、全く別物のプロトまで、三菱パジェロでダカールラリーを著名にした立役者でした。どこかに片づけてしまったけれど、我が家にはサハラかモーリタニアかわからないものの、篠塚さんのパジェロの運転席床からすくい取ってきた砂があるんです。あの頃デジカメなんか持っていなかったから記録も残せていないのですが・・・

話はででんと量産車からかけ離れますが、篠塚健次郎さんが亡くなったと。量産車というよりそれをベースにした改造型から、全く別物のプロトまで、三菱パジェロでダカールラリーを著名にした立役者でした。どこかに片づけてしまったけれど、我が家にはサハラかモーリタニアかわからないものの、篠塚さんのパジェロの運転席床からすくい取ってきた砂があるんです。あの頃デジカメなんか持っていなかったから記録も残せていないのですが・・・

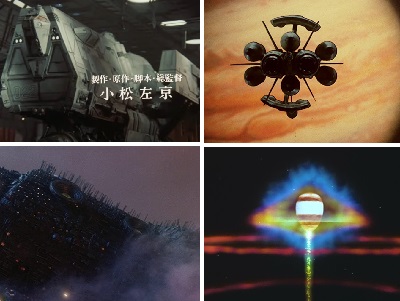

何が映画興行の失速になっていたかと言えば、作り手がマネジメントよりも描いたイメージと理想に固執し、現場は近未来と空想科学に対する新しい映像・縁起の概念を勝ち取れなかったことなのだと思います。この年、東宝は年末に「ゴジラ」を復活させますが、怪獣映画に関してはそれができていた。「さよならジュピター」は早すぎた大作だったのかもしれません。それじゃあほんとに目を覆うようなひどい映画だったの?とも思えないのが本作なのです。

何が映画興行の失速になっていたかと言えば、作り手がマネジメントよりも描いたイメージと理想に固執し、現場は近未来と空想科学に対する新しい映像・縁起の概念を勝ち取れなかったことなのだと思います。この年、東宝は年末に「ゴジラ」を復活させますが、怪獣映画に関してはそれができていた。「さよならジュピター」は早すぎた大作だったのかもしれません。それじゃあほんとに目を覆うようなひどい映画だったの?とも思えないのが本作なのです。

封切り前年の夏、予告編を観て、銀座の画材屋ビルで開かれていた同作撮影プロップ展示会でミネルバ基地やトウキョウⅢを作った小川正晴さんに偶然会えて立ち話ができて、こんなにうらやましい世界があるんだなあと感じたまま年を越して、1984年3月17日、実は行列もなく初日の初回を観てそのまま2回目も観てきました。ムック本は知る限りでは2冊出版され、映画の紹介よりも楽屋裏のドタバタを披露しているところが面白かった。

だけど、昨年、NHKが特番で流した「シン・仮面ライダー」の制作現場でぶつかり合っていた現場と監督との埋めようの無い温度差を見て、「さよならジュピター」においても同じことは起きていたのだと感じます。それでも詰め込むだけの情報を詰め込まされ、限られた尺の中でやらねばならないことを、現場はプライドをかけてやり遂げていると思います。40年前ですよ、おそらく、特撮というよりもSF映画の世界は黒船襲来を体験していたのです。

映画の評価が低かったせいか、はたまた版権管理の会社に事情があるのか、しばしば小松左京特集が組まれるWOWOWあたりではこの映画は取り上げられません(Amazonprimeでレンタル可能ですが)。そんならもうそろそろ、リバイバルではなくリメイクしちゃったらいいじゃないですか。詰め込み度合いで言うなら、「シン・ゴジラ」でそれは実績を持っています。技術も格段に進んだでしょう。脚本家も何を切り捨て何処を見せるかというセンスが育っている昨今です。

映画の評価が低かったせいか、はたまた版権管理の会社に事情があるのか、しばしば小松左京特集が組まれるWOWOWあたりではこの映画は取り上げられません(Amazonprimeでレンタル可能ですが)。そんならもうそろそろ、リバイバルではなくリメイクしちゃったらいいじゃないですか。詰め込み度合いで言うなら、「シン・ゴジラ」でそれは実績を持っています。技術も格段に進んだでしょう。脚本家も何を切り捨て何処を見せるかというセンスが育っている昨今です。