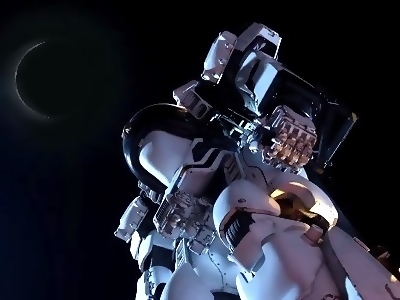

40年前、大スクリーンに描かれたアバンの宇宙に続いて現れたこの題字に、あー・・・アニメが大人っぽい演出をするようになったんだなあと、心を動かされました。青木望さんの楽曲もゴダイゴの挿入歌も主題歌も、映画への演出として最良の出来栄えでした。入れ替え制のシネコン時代ではなかったから、1日中・・・4回くらいリピート鑑賞して、コーラとホットドッグでその日の食事も片づけるくらい魅入っていたのです。

40年前、大スクリーンに描かれたアバンの宇宙に続いて現れたこの題字に、あー・・・アニメが大人っぽい演出をするようになったんだなあと、心を動かされました。青木望さんの楽曲もゴダイゴの挿入歌も主題歌も、映画への演出として最良の出来栄えでした。入れ替え制のシネコン時代ではなかったから、1日中・・・4回くらいリピート鑑賞して、コーラとホットドッグでその日の食事も片づけるくらい魅入っていたのです。

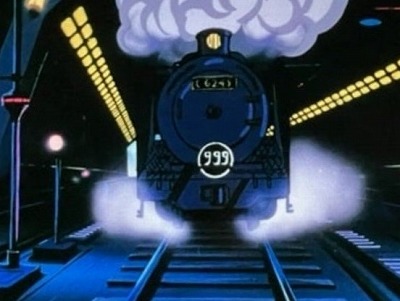

でも、松本零士さんの描く女性は好きではなかった。加えて言えば原作漫画の星野鉄郎も好かんかったので、映画版で設定年齢を上げたことへの賛否については「それでいいのだ」と思っていました。そこらへんを呑み込んでしまえば、海賊戦艦アルカディアが出てきて、宇宙貿易船クイーンエメラルダスが出てくる出血サービス。単純明快な物語もあいまって、この年の夏の最高の映画だと記憶に刻んだのです。

でも、松本零士さんの描く女性は好きではなかった。加えて言えば原作漫画の星野鉄郎も好かんかったので、映画版で設定年齢を上げたことへの賛否については「それでいいのだ」と思っていました。そこらへんを呑み込んでしまえば、海賊戦艦アルカディアが出てきて、宇宙貿易船クイーンエメラルダスが出てくる出血サービス。単純明快な物語もあいまって、この年の夏の最高の映画だと記憶に刻んだのです。

こういうのが40年も寝かされれば脳内慣熟しまくりです。あらたまって観てみると、アニメーターがクリンナップしてくれていてもやっぱりメーテルもクレアもシャドウもエメラルダスもリューズも鉄郎の母ちゃんも結城蛍も、もちろんプロメシュームもいやなのね。伝説的、と云われるようになった「金田アクション」のスーパーパースも鼻につくのです。あれれ・・・こんなレベルだったのかと、ちょっと困惑も。←勝手なやろーだよ俺

こういうのが40年も寝かされれば脳内慣熟しまくりです。あらたまって観てみると、アニメーターがクリンナップしてくれていてもやっぱりメーテルもクレアもシャドウもエメラルダスもリューズも鉄郎の母ちゃんも結城蛍も、もちろんプロメシュームもいやなのね。伝説的、と云われるようになった「金田アクション」のスーパーパースも鼻につくのです。あれれ・・・こんなレベルだったのかと、ちょっと困惑も。←勝手なやろーだよ俺

それだけ補完されてしまっていたとはいえ、「銀河鉄道999」を1984年の今日、初めて観た(実は漫画は別としてテレビ版はまったく見たことありません)日の感動は変わることがありません。まさしくこれが青春の幻影です。このあと「50年前の今日・・・」って、その頃たぶん書くことできないかもしれないから、書き置きしておきます。だけど真鍋譲治さんが描いている「ダメ―テル」で惚れ直せましたし、老いてなおお盛んではありますが(笑)

それだけ補完されてしまっていたとはいえ、「銀河鉄道999」を1984年の今日、初めて観た(実は漫画は別としてテレビ版はまったく見たことありません)日の感動は変わることがありません。まさしくこれが青春の幻影です。このあと「50年前の今日・・・」って、その頃たぶん書くことできないかもしれないから、書き置きしておきます。だけど真鍋譲治さんが描いている「ダメ―テル」で惚れ直せましたし、老いてなおお盛んではありますが(笑)

「幻影と言えば」なんですが、昨日千葉ニュータウンまで仕事に出て、ここ(印西市)まで来ちゃったなら千葉市なんて目と鼻の先だよと。でも16号混んでるから迂回ルートで佐倉から東関道に上がって千葉北まですいすいと、開店時間にオンタイムで到着したんですよ。

「幻影と言えば」なんですが、昨日千葉ニュータウンまで仕事に出て、ここ(印西市)まで来ちゃったなら千葉市なんて目と鼻の先だよと。でも16号混んでるから迂回ルートで佐倉から東関道に上がって千葉北まですいすいと、開店時間にオンタイムで到着したんですよ。

ランチ難民確定にして、この日のカレーライスは幻影に終わりましたよ。

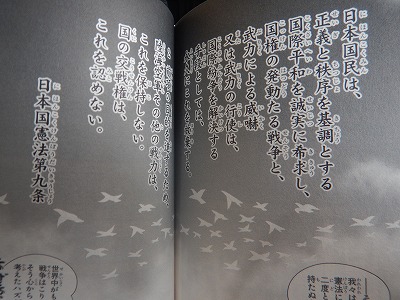

政治のことを語る柄じゃありませんが、九条の示すところがGHQによってシビリアンコントロールされての戦争や軍備の放棄強要だと解釈するのも、そうかもしれないとは思います。

政治のことを語る柄じゃありませんが、九条の示すところがGHQによってシビリアンコントロールされての戦争や軍備の放棄強要だと解釈するのも、そうかもしれないとは思います。 「太平洋の亡霊」が単行本化されて、良く知っている物語をアニメではなく紙媒体で見つめ直す機会でした。サイボーグ009のこのエピソードを当時脚本化した辻真先さんといえば野党支持者ですが、そういったイデオロギーとは別のところで、体験した戦争を今日に伝えようとこの企画に乗ったと感じます。でも翻って見ると、日本が生み出した特撮やアニメのヒーローって、たいていの場合「攻めてくる敵と戦う」構造なのがまた異なるジレンマになるのです。

「太平洋の亡霊」が単行本化されて、良く知っている物語をアニメではなく紙媒体で見つめ直す機会でした。サイボーグ009のこのエピソードを当時脚本化した辻真先さんといえば野党支持者ですが、そういったイデオロギーとは別のところで、体験した戦争を今日に伝えようとこの企画に乗ったと感じます。でも翻って見ると、日本が生み出した特撮やアニメのヒーローって、たいていの場合「攻めてくる敵と戦う」構造なのがまた異なるジレンマになるのです。