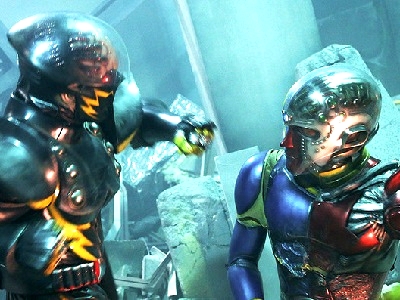

「人造人間キカイダー」は1972年に生まれた特撮ヒーローで・・・などと今更書く必要もないことですが、当時うなぎ上りの人気を得ていた「仮面ライダー」に対する、悩める主人公をより強固に押し出し、改造人間とは異なる異形の姿を産み落とした石ノ森章太郎さんのトライアルでした。確かに正義の味方としては異様な形と色彩。しかし石ノ森キャラクターならではの「眼」の形が愁いを思わせ、ドラマと共に感情移入させていく仕掛けがありました。

「人造人間キカイダー」は1972年に生まれた特撮ヒーローで・・・などと今更書く必要もないことですが、当時うなぎ上りの人気を得ていた「仮面ライダー」に対する、悩める主人公をより強固に押し出し、改造人間とは異なる異形の姿を産み落とした石ノ森章太郎さんのトライアルでした。確かに正義の味方としては異様な形と色彩。しかし石ノ森キャラクターならではの「眼」の形が愁いを思わせ、ドラマと共に感情移入させていく仕掛けがありました。

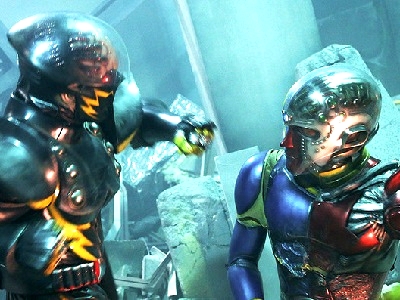

これが2014年に「REBOOT」と称してかなり男前のキカイダーにアップデートされ、その鼻筋の高さと細面の顔立ちが石ノ森版と大きく差をつけていきました。これも今更な話題ですが、この映画に先立ちキカイダーのデザインを担当したのが村枝賢一さんで、彼の漫画の作風を思うと「あーそう言えばそうだよね」と、デザインに対する納得とは別に(納得できなかったんだよ)、そう来るのかと説き伏せられた気がしておりました。

これが2014年に「REBOOT」と称してかなり男前のキカイダーにアップデートされ、その鼻筋の高さと細面の顔立ちが石ノ森版と大きく差をつけていきました。これも今更な話題ですが、この映画に先立ちキカイダーのデザインを担当したのが村枝賢一さんで、彼の漫画の作風を思うと「あーそう言えばそうだよね」と、デザインに対する納得とは別に(納得できなかったんだよ)、そう来るのかと説き伏せられた気がしておりました。

ここに村枝さんの仕掛けがあったかどうか知りませんが、REBOOTキカイダーの顔立ちは、すでに故人ですが「インディ・ジョーンズ/最後の聖戦」で少年時代のジョーンズジュニアを演じたリヴァー・ジュード・フェニックスがモチーフになっていたとか。で、仕掛けというのはインディの映画ではなくもっと古い「スタンド・バイ・ミー」に遡るのではないか。そこでも彼はクリス・チェンバーズという少年役で出ています。

ここに村枝さんの仕掛けがあったかどうか知りませんが、REBOOTキカイダーの顔立ちは、すでに故人ですが「インディ・ジョーンズ/最後の聖戦」で少年時代のジョーンズジュニアを演じたリヴァー・ジュード・フェニックスがモチーフになっていたとか。で、仕掛けというのはインディの映画ではなくもっと古い「スタンド・バイ・ミー」に遡るのではないか。そこでも彼はクリス・チェンバーズという少年役で出ています。

「スタンド・バイ・ミー」は少年たちの冒険譚を描いた小説の映像化ですが、不完全な、というより不安定な心の世代が様々な出会いや葛藤を経て大人の入り口に進んでいくという成長を、キカイダー/ジローにも投影していたかもしれないし、こんな人造人間を生み出すに至った造物主と、彼を追ってくる人造人間たちとの相容れない兄弟という立ち位置。いわゆるカインコンプレックスも、「スタンド・バイ・ミー」に共通項を見出せるように感じます。

「スタンド・バイ・ミー」は少年たちの冒険譚を描いた小説の映像化ですが、不完全な、というより不安定な心の世代が様々な出会いや葛藤を経て大人の入り口に進んでいくという成長を、キカイダー/ジローにも投影していたかもしれないし、こんな人造人間を生み出すに至った造物主と、彼を追ってくる人造人間たちとの相容れない兄弟という立ち位置。いわゆるカインコンプレックスも、「スタンド・バイ・ミー」に共通項を見出せるように感じます。

それまでやむにやまれず戦ってきた敵の撃退とは異なり、怒りと憎悪の感情によって、兄弟とも言うべき人造人間たちを自らの意志で破壊・殺害するという結末(たぶん、これもカインコンプレックス)は、既に石ノ森版の漫画においてなされています。10年前の今日封切られたREBOOT版は割と大味な映画だったと評しているのだけれど、キカイダーの顔立ちをこのようにしたという意味合いの奥に、案外深いこだわりがあったのかもしれません。

それまでやむにやまれず戦ってきた敵の撃退とは異なり、怒りと憎悪の感情によって、兄弟とも言うべき人造人間たちを自らの意志で破壊・殺害するという結末(たぶん、これもカインコンプレックス)は、既に石ノ森版の漫画においてなされています。10年前の今日封切られたREBOOT版は割と大味な映画だったと評しているのだけれど、キカイダーの顔立ちをこのようにしたという意味合いの奥に、案外深いこだわりがあったのかもしれません。

遅まきながらマーベルコミックのウルトラマンシリーズ第3巻を読んでみたらば、思いっきりウルトラセブンに重心が置かれているしウルトラマンと戦い始めちゃうし、怪獣に対して民間組織のモンスターアタックチームが出てきたかと思えば5機合体メカを持ってるし合体の組み換えでジャックと呼称する恐ろしく不細工なヒトガタになっちゃうし・・・ アメリカ人とはこうも既成概念の斜め上で楽しんでしまう文化をお持ちのようです。

遅まきながらマーベルコミックのウルトラマンシリーズ第3巻を読んでみたらば、思いっきりウルトラセブンに重心が置かれているしウルトラマンと戦い始めちゃうし、怪獣に対して民間組織のモンスターアタックチームが出てきたかと思えば5機合体メカを持ってるし合体の組み換えでジャックと呼称する恐ろしく不細工なヒトガタになっちゃうし・・・ アメリカ人とはこうも既成概念の斜め上で楽しんでしまう文化をお持ちのようです。 ウルトラマンで始まったこのシリーズですが、時系列ではウルトラの調査員第7号の方が先に登場していました(その場の様子だけですが)。そのあとにウルトラマンが地球人との融合を果たして今に至るのを考えると、第7号との戦いは日本でいうところの少年ジャンプにおけるヒーロー展開として描かれていて、理解と共闘の後に「兄弟」へと発展すると想像できます。終盤、父とエースの対話もあるので、シリーズはウルトラの群像劇になっていきそう。

ウルトラマンで始まったこのシリーズですが、時系列ではウルトラの調査員第7号の方が先に登場していました(その場の様子だけですが)。そのあとにウルトラマンが地球人との融合を果たして今に至るのを考えると、第7号との戦いは日本でいうところの少年ジャンプにおけるヒーロー展開として描かれていて、理解と共闘の後に「兄弟」へと発展すると想像できます。終盤、父とエースの対話もあるので、シリーズはウルトラの群像劇になっていきそう。