横須賀地方隊所属の掃海隊が操る掃海艇「えのしま」型掃海艇、「えのしま」と「ちちじま」による「熱い氷」の撤去作業が続く中、頭上で耳障りな噴射と排気音を響かせる黒い飛行物体は、突如轟音と共に前方に向けて砲雷撃を開始した。

横須賀地方隊所属の掃海隊が操る掃海艇「えのしま」型掃海艇、「えのしま」と「ちちじま」による「熱い氷」の撤去作業が続く中、頭上で耳障りな噴射と排気音を響かせる黒い飛行物体は、突如轟音と共に前方に向けて砲雷撃を開始した。

「何事か!」

「えのしま」の艦橋では情報収集に追われた隊員たちが肝を冷やしていた。砲撃の電磁衝撃波で通信状態もブラックアウトする。

この電磁障害を受けた民間の報道ヘリコプターも現場から離脱せざるを得なくなった。

横須賀側、富津側の地上に散らばっていた報道中継車もまた、電波障害のあおりを受けてお手上げとなっていたが、そこかしこで携帯電話のカメラ機能を使った市民が勝手にインターネット上に動画を配信している。だがそれらもまた通信不能状態に陥る。

既に羽田空港での離着陸に対して、管制側では航空機との交信がブラックアウトしたことで支障を来していた。謎の空中戦艦が放つビームの余波は想像以上に大きく、湾岸各所でも自動車のエンジンがストールしナビケーションも不能となっている。

「上空の飛行物体は東方15キロ地点に飛行していた物体を砲撃した模様。この二つ目の飛行物体は落下地点で巨大な水柱も確認されており、爆発墜落したと思われます」

「『ちちじま』からも同様の発光信号あり。館山からは支援機が向かっているとのことでしたが安否不明」

「何が始まったんだいったい」

「ひょっとして・・・『МJ事案』では?」

東京湾の混乱は次第に、様々な形で全国に拡大していった。

「会長宛にお電話です。中野のオフィスから転送されています」

エマがレシーバーを持ってきた。矢吹はそれを受け取り自席のジャックにケーブルを差し込み、レシーバーを着装する。

『さすが、マイティジャックの専用回線は電磁波嵐の中でも問題ないようですね』

男の声に聞き覚えは無かった。

「どちら様かな」

『初めまして、矢吹省吾と申します。大五の倅です』

「・・・大五の。そうか、君は父親の跡を継いだというわけだね」

矢吹は表情を変えることなく、傍らのスイッチを入れた。

「選択の自由は君自身のものだが、私のところにも顔を出してから決めてもらいたかったな」

『何をおっしゃいます。あなたのところじゃもう、孫と言えども僕の居場所なんか無いじゃないですか。父もそうでした。ただ、父の場合はもともとあなたと相いれなかったんでしょうけど』

対話に出てきた矢吹大五とは、矢吹郷之助の四男だ。矢吹には正妻、後添え、妾との関係も合わせて8人の息子、娘たちがいた。筆頭の長女と長男、次男は戦時中の空襲で失い、三男は戦後の混乱期に病死している。現在は一女二男の3人が存命だが、五男と、末の六男に至っては矢吹が60代の末から70代に入っての隠し子だった。大五は矢吹にとって後継者の期待を寄せられていたが、高度経済成長期に学生運動から過激派に加担し行方不明となったままだった。後に矢吹の諜報筋から消息はつきとめられ、よりによって矢吹の忌むべき仇敵のもとに身を寄せていたことが判明した。

矢吹が旧海軍時代の諜報部員であったころ、同様の任務を遂行する旧ドイツ軍将校との交流があった。敗戦によって互いの連絡は途絶えたが、このドイツ将校はベルリンを脱出し地下に潜伏した。連合軍側が世界秩序を回復させていく中で、矢吹がGHQの配下で日本経済の立て直しを進めたこととは真逆に、再び第三帝国の覇権を取り戻そうと暗躍に走ったのがその将校だった。彼はやがて世界の覇権をも手中に収めるべく地下組織を巨大化させていく。

科学時代の悪、と呼ばれたQの橋頭堡だ。

矢吹は比較的早い段階でこれを察知し、対抗手段を立案し実行してきた。

マイティジャックである。

しかし矢吹の誤算、彼を襲った運命の翻弄は、四男が思想的に反発し、社会的地位を身につけ力を振るう父親の行動を私欲にとらわれた傲慢だと罵り家を飛び出していったことだった。

Qにとっては矢吹をあざ笑う出来事だったが、Qに身を投じた四男・大五の思想はともかく、実力は伴わず、組織内で粛清されたとの情報を得たのが最後の足取りだった。

その四男に息子が、自分自身にとっては孫が存在したことは、矢吹にも驚きの事実だった。

『矢吹会長。僕は反社会思想に踊らされただけの父とは違います。無論平和主義の思想に正義をこじつけたあなたとも違う。僕はビジネスモデルを提案するために来ました。あなたのご自慢の万能戦艦は、たかが模造品でも退けられる。同時に世界の均衡もこれだけで突き崩せる。そしてこのビジネスチャンスは何も空中戦艦に留まらない。これを飛ばす技術も動力核融合も大きな市場を切り拓くのです。あなたをこのフネに招待したいけれど、どうせあなたは僕など認めないでしょうけどね』

男の声は愉快そうに聞こえた。

矢吹はじっと瞼を閉じたまま聞き続けていたが、ゆっくりと口を開いた。

「矢吹省吾君、なんとも稚拙な商魂と口上だね。だがその若さだけは羨ましく思うよ。人はそのような過ちを糧にして成長するものだ。そこでひとつ言っておこう。君は父親の大五とともに矢吹の掟に背いている。その大罪を私は許さぬ」

『ほう、一度は祖国を滅ぼしかけた愚者の一員であった罪を逃れ、進駐軍の手先となってのし上がったような家系にどれほどの大義があるというんです? あなたは国を再生したかもしれないが、いつまでも玉座に居座り続けて私欲に酔いしれている。《矢吹郷之助と11人の勇者》と言うがそのお立場だって、Qとたいして変わらない。所詮はネズミの集団ですよ』

「言いたいことはそれだけかね?」

矢吹は瞼を開いた。怒りの形相が浮かんでいることに、エマは動揺した。

「その通りだ。私は私の贖罪のために生きながらえている。それが私欲にまみれた姿に見えるかもしれぬ。歯を食いしばらねば耐えては行けぬ地獄の業火を、人に知ってもらいたいとは思わぬ。そのような私の傲慢さを、しかし私のもとに集う勇者たちは、君には理解できぬ立ち位置で信頼してくれているのだ。その勇者を私は既に二人も失っている。彼らの弔いは君たちを根絶やしにするまで終わらぬ。私のことはともかく彼ら勇者たちの侮辱は容認しかねる」

矢吹は拳を握りしめて立ち上がった。

「聞いてのとおりだ。遺恨を残さぬために君たちにもこの対話を聞かせた。そこにいる愚かな邪悪の亡者を殲滅せよ!」

「ちちじま」の左舷後方から何かが近づいてきた。

混乱の渦中には似つかわしくない穏やかな東京湾の海面が、まるで怒りだし荒波を引き起こしているように、「ちちじま」の乗員は感じ取った。

「『えのしま』から発光信号。何かが追ってくる。危険回避のため双方間隔を開けて距離をとれ」

「何がとはなんだ?」

「なんだかわからん・・・というようなことを言ってます」

「なんだかわからん、か。そんなものだろうよ。取り舵いっぱい! 全速でこの海域から離れる!」

「ちちじま」「えのしま」がそれぞれ回頭行動を始めた。そこへ突如、海面が盛り上がり、巨大なしぶきをあげて人工の構造物が姿を現す。激しくかき分けられた波が掃海艇の舷側に押し寄せ、二隻とも勢いに翻弄される。

「潜水艦だ!」

「いや違うぞ、あんな艦橋の潜水艦など存在しない」

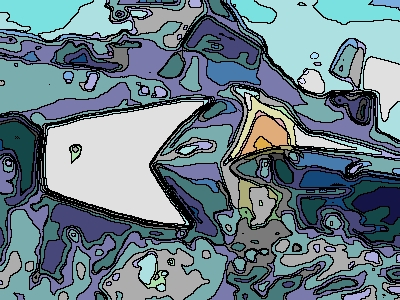

鋭利な艦首と、艦船にはあり得ない翼を浮上させ、それは波を蹴立てて姿を現し宙に浮かび上がる。船舶とは思えない艦尾のノズルから何かの発光噴射が解き放たれ、海上を飛翔する。掃海艇の乗組員は轟音に首をすくめ耳を塞いだ。

「爆撃機だ!」

「馬鹿言うな。潜水艦が空飛んで爆撃機になるもんか」

「そうか! あれが本当のМJ!」

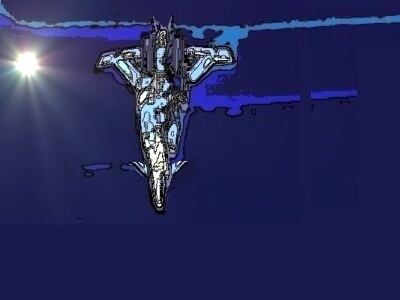

空中を急速度で上昇するMJ2の目前に、ブラックジャックの艦尾が迫る。

これが当の奇襲だった。アストランダ―ロケットを囮にして空中爆発を装い、海面激突の直前に艦首格納大型ミサイル「ビッグM」を発射して海上で誘爆したように見せかける。

墜落・爆散したと思わせながら海中に姿を消し、あえて対消滅エンジンをアイドリングさせ補助スラスターの水流ジェットのみで航行しながら海底すれすれの深度で東京湾に侵入したMJ2は、掃海艇のソナーをも波の乱反射で掻い潜り、一度掃海艇をやり過ごして湾の奥で回頭しながら頃合いを見計らっていた。湾内での潜水艦運用は深度不足から困難と言われているが、МJ号専用にいくつかの航路が海底を掘り下げ整備されている。

「制御カナード両舷展開。隊長、ほんとにぶつけちゃっていいんですね!」

源田が念のために確認するが、当は矢吹と矢吹の孫とやらの対話を聞かされてからすこぶる機嫌を悪くしていた。

源田は答えを得られず苦虫を噛み潰したような表情になり、操舵桿を引き起こす。対消滅エンジンが再びMJ2に推力を与える。

「ぶつけますっ、全員ショックに対応っ」

「トール・ハンマー、shoot again!」

「こんな攻撃でこっちがこわれませんよねーっ」

源田はブリッジ後方の太陽光集積パネルブロックが水平になるまでMJ2に俯角を与え、ブラックジャックの艦底部にやんわりと接触させ、そして推力を上げてぶつけていく。艦首の放電障壁も物理圧力を仕掛け光を増す。衝撃と振動が混ざり合った厭な大音響がブリッジを襲い、けたたましく警報が鳴り響いた。

ブラックジャックもこの不意打ちには驚愕したとみられ、MJ2を引きはがそうと推力をかけるが押し付け押し出す力はMJ2が勝っていた。衝突したブロックの装甲版を破損させながらもMJ2は同等の質量を持つ敵艦を浦賀水道上空からぐいぐいと押し出していく。

「こりゃあ・・・副長でもやらん荒業だ」

「博士ぇ、誰もやりませんよこんな奇襲!」

「六さん、エンジン大丈夫かい」

「一応・・・正常に動いてます」

ここもタイミングの計り処と判断した当は、乗員たちの動揺をよそに号令する。

「ゲン、本艦の俯角70度で敵艦を『背負い投げ』だ。その後速やかに水平に戻し敵艦底部に一斉射撃!」

「マジでいいんですねっ 背負い投げ、いきますっ」

「ミサイル、主砲スタンバイしてますっ」

MJ2は艦底部の補助スラスターを順次全開にした直後、今度は艦上方のスラスターで逆噴射させ、ブラックジャックの巨体を弾き飛ばした。ブラックジャックは艦尾を上に向けたまま突き放される。

「今だ、全砲門斉射!」

MJ2はまだわずかな俯角に留まっていたが寺川はかまわずボタンを押しまくり、レバーの引き金を引く。MJ2の各発射管からミサイルが放たれ主砲が咆哮する。

数百mの至近距離で着弾と爆発が生じ、敵艦は更に吹き飛ばされ艦底部が破壊された。

『マイティジャックの諸兄! 矢吹の11匹のネズミども! 背後から来るとは卑劣な奴らだ』

先の矢吹との対話利相手から音声通信が入った。

「うるさい黙れ! 誰だか知らんがこっちは取り込み中だ!」

当の激怒した口調があまりにも普段と異なり、ブリッジの面々は振り返ることもできずに聞き入るしかなかった。

『こちらもただでは墜ちない。この距離ならもう一度間合いを詰めることは可能だ、地獄へ引きずり込んでやる』

「ゲンっ、急速上昇。距離を開けろ!」

『残念だな当さん! もう遅い』

勝ち誇ったような錯乱したような叫びが届いたとき、迫り来るブラックジャックの艦体を一筋の光が貫いた。

衛星軌道から発射された、あの超高速粒子ビームだ。しかもMJ号が小笠原沖で狙われたときよりも明らかに出力の上がった一撃だった。艦体周囲の水蒸気が沸騰しみるみるうちに「熱い氷」がブラックジャックの艦中央部を覆い拡大していく。

「見事だ副長。パッティングの腕は超一流だな」

当は意外にも興奮していた。だがすぐに後味の悪い思いに駆られていく。

ブラックジャックは見境なくミサイルを撃ち出すがMJ2にダメージをもたらすことはできず、急激な姿勢バランス消失によって海面に落下していった。皮肉にも「熱い氷」が艦の誘爆を抑え込んだ。

MJ2は何発かの着弾で艦体を破損させたが水平飛行状態を取り戻した。源田の機転で衝突直前にMT号内への格納角度まで倒されていた両舷尾翼は定位置に戻され、艦首付近で揚力維持と姿勢制御を行っていたカナード翼も格納されている。

警報はまだいくつかがアラート発令している。それでも飛行には問題が無いようだ。目視は出来なかったものの、海上ではブラックジャックが墜落したポイントで爆発が観測されていた。わずかに放射線測定器がガンマ線と中性子線反応を示す。

その値は計器上では程度問題と読み取れた。Qの悪意の中の良心と言うべきか、件の企業が開発した核融合炉の安全性の高さか。

矢吹会長からの特殊通信が届く。マイティジャック本部とブリッジではクリアに対話できるが、スクランブル暗号化されたデジタル信号によって第三者には傍受できない。

『諸君、危険な任務の遂行ご苦労だった。つまらぬ理屈の争いに巻き込んで済まない』

「会長、一条です。みんな疲れきってへとへとで、ちょっとお答えできないみたいです」

『無理もなかろう。こちらはこれから政府とのやり取りやら国連への報告やらでぼろぼろになるよ。勇猛果敢なマイティジャックに感謝すると同時に指示を伝える。第二ドックに帰還し破損個所の修理ののち、天田、桂両名を迎えにもう一度宇宙へ飛んでもらいたい』

「伝えます。会長はマスコミに気を付けてくださいね」

『ありがとう一条君。では後日、ガリレーで美味いコーヒーを』

ヘッドセットを外したマリは大きく深呼吸した。周囲を見るとまだ放心状態の者もいればシートをリクライニングさせていびきをかき始めた者もいる。源田はまだ操舵に夢中で航空管制域からの離脱に専念している。もたもたしていると空自の戦闘機が上がってくる。面倒なことはもうこりごりだと源田は感じていた。

「あの・・・隊長」

「・・・何も聞かんでくれ、マリちゃん。俺は任務のために大罪を背負い込んだ」

「・・・」

「隊長。心理戦に負けてはいかん。メンタルをやられるのはQの思うつぼだ」

「そうだな、先生。だが・・・まあやっちまったことは取り返せん。自分からは逃げられんね」

以前と違って煙草の吸えなくなったブリッジは今の当には苦痛だった。

「そういえば隊長。『ビッグM』の爆発が一番やばかったですよ」

いびきをかいていた寺川が目を覚まして呟いた。

「うん。あの至近距離で使ったからな。あれはまだ切り札にしてQには悟られない方がいいと思ってはいたんだが・・・」

めぐみからも特殊通信が来た。

『衛星は完全に制御下に置かれました。さっきの最大出力で粒子砲は焼き付いてしまいましたが、追加前の指示だった軌道上の諸衛星へのジャミングはうまく行ったと思います。でも、あの状況の中で衛星奪還後に粒子ビームで敵を狙うなんて作戦、とても思いつきませんでした』

「ご苦労だった桂君、副長も絶妙のタイミングだった」

『隊長、早いとこ迎えを頼んますよ。タバコ吸いてえ』

「今までとは違う。宇宙往還する艦になって、ここじゃ俺も喫煙できんのだ」

『そんな後生なっ。おいプロフェッサー、お前天才なんだろ? 喫煙室と空気清浄循環システムくらいつけろよ!』

「Please quit smoking for your health!」

それを言われて当も苦笑いしながら頭をかく。ブリッジには久々に快活な笑い声が上がっていた。

「ゲン、無茶な操艦をさせて悪かったな。現状で潜水できるか?」

「後ろの装甲版がいくらか破損してるようですが、ジェルパッキンで応急処置します。潜航深度は浅めにするしかありません。ドックの深さまで潜るとたぶん浸水」

「仕方が無いだろう。大利根船長に連絡してもう一度拾ってもらったらどうだろう」

村上が提案する。続いて服部からの報告がなされた。

「左舷主エンジンが止まっちまってます。安全装置の作動のようです。片肺での航行には支障ありません」

「Please wait a moment、復旧プログラムをロードします」

ブリッジは次第に騒がしくなってきた。いつもの調子が戻っている。

当は意を決して指示を出した。

「みんなご苦労。しばしの間、小笠原で休息できるだろう・・・ドックの中でだが。それでは第二ドックへ帰還する!」

「SМJっ!」

メンバーの明るい復唱が響いた。

MJ2は悠然と成層圏を飛ぶ。

『数時間にわたって放送が中断されたことについてお詫びいたします。それでは本日のトップニュース。今日午前、東京湾に忽然と現れた謎の飛行物体が湾外の別の飛行物体を攻撃。その余波で東京湾を中心に東京、神奈川、千葉での電波障害が引き起こされました』

『謎の飛行物体に撃たれた側の物体は墜落しましたがその後今度は湾内海中から正体不明の・・・これは潜水艦なのか航空機なのか不明の巨大飛行物体が浮上し、謎の飛行物体とか・・・か、格闘戦?を繰り広げました。この異常事態について政府は・・・』

『大規模な電波障害から回復した東京、千葉、神奈川の三知事はそれぞれ会見し、東京湾における事実上の戦闘行為に遺憾の意を述べながらも、《どこの誰かも不明とはいえ、未曽有の混乱に終止符を打つきっかけとなった謎の戦艦と乗組員に感謝する》との声明文を共同で表明し・・・』

『Cet incident a fini par passer inaperçu dans le monde entier en raison des interférences de diffusion par satellite survenues dans divers pays.』

『During the Tokyo War, most of the artificial satellites in orbit were malfunctioning. Live broadcasts were not possible across the US, even though prime time was approaching. The White House issued the following presidential statement on the matter:《It is a great pity that the only people who witnessed such a spectacle were Japanese people who were there. So I have nothing to say about this incident.Because it’s regretful.》』

※本作は勝手に書いてきたオリジナルです。同作関係者などとの関係はありません

終わりました。消化不良と下手くそな仏文英文でごめんなさい(全編下手くそですが)。

皆さまにあっては良いお年を。