シャチが好きです。地球上にあって、あれほど機能美に優れた色と姿、そして高い知能を宿した生き物は、他に無いのではないか? あれこそ、地球の海が育んだ芸術であろうと思いを馳せながら、未だ、水族館に生きるそれしか目にしたことはありません。いつも思い浮かべる光景は、月光にきらめくダークブルーの海原と、月の輝きによって彩られるもう一つのダークブルーの夜空との間を、黒々とした鋭角的な背鰭が、シルエットとなってゆったりと進んでいく姿です。

シャチが好きです。地球上にあって、あれほど機能美に優れた色と姿、そして高い知能を宿した生き物は、他に無いのではないか? あれこそ、地球の海が育んだ芸術であろうと思いを馳せながら、未だ、水族館に生きるそれしか目にしたことはありません。いつも思い浮かべる光景は、月光にきらめくダークブルーの海原と、月の輝きによって彩られるもう一つのダークブルーの夜空との間を、黒々とした鋭角的な背鰭が、シルエットとなってゆったりと進んでいく姿です。

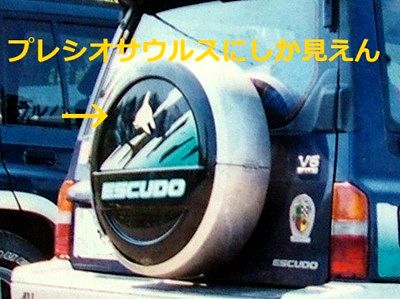

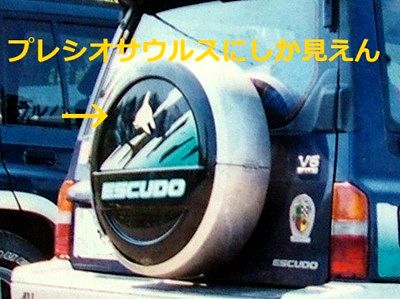

その、空と海が出逢う空間の、闇とは異なる色あいのダークブルーが、現在所有しているV6-2000ccのエスクードです。サイドパネルには、波しぶきのつもりで、見栄っ張りのグラフィックを描き、1号車のヘリー・ハンセンとのつながりを持とうと考えました。

などと、若いころはシャチに憧れていたわけです。こと霰が生まれるまでは某アライグマなんとかなんていう動物など眼中にもありませんでした。本当はオルカではなく昔呼ばれていた「グランパス」の方が気に入っていたのですが、オルカは学名の一部でもありここは迎合するしかない。だから大洗町に「ていしょく屋オルカ」なんて店ができれば飛びついたように、鴨川市の「オルカ丼」にも食いついたのですが、一回目は失敗でした。

などと、若いころはシャチに憧れていたわけです。こと霰が生まれるまでは某アライグマなんとかなんていう動物など眼中にもありませんでした。本当はオルカではなく昔呼ばれていた「グランパス」の方が気に入っていたのですが、オルカは学名の一部でもありここは迎合するしかない。だから大洗町に「ていしょく屋オルカ」なんて店ができれば飛びついたように、鴨川市の「オルカ丼」にも食いついたのですが、一回目は失敗でした。

あれから四カ月、再び外房へ赴く機会に恵まれ、今度こそと立ち寄りましたよ。しかしその道中、サザエの殻を模した最中と、クジラをモチーフにした茶まんの和菓子屋が臨時休業といういやーな予感も。気を取り直して一路「いしかわ」へ向かうと、今回は暖簾がかかっていました。席に付くなり「オルカ丼と、刺身の盛り合わせ! あっ、だけどオルカ丼のご飯は半分にして」と注文。なぜ天丼がオルカ丼なの?と尋ねたところ、

あれから四カ月、再び外房へ赴く機会に恵まれ、今度こそと立ち寄りましたよ。しかしその道中、サザエの殻を模した最中と、クジラをモチーフにした茶まんの和菓子屋が臨時休業といういやーな予感も。気を取り直して一路「いしかわ」へ向かうと、今回は暖簾がかかっていました。席に付くなり「オルカ丼と、刺身の盛り合わせ! あっ、だけどオルカ丼のご飯は半分にして」と注文。なぜ天丼がオルカ丼なの?と尋ねたところ、

「オルカ鴨川FCという女子サッカークラブがあるんですよ。そのチームを応援してまして」という、なるほどそういう持って来方だったのかと得心。でもなんとなく、大きな海老天のそそり立つ様子はシャチの尾ひれをモチーフにしているのかもしれません。天丼のつゆは好きな分量をかける仕組みで、好みの味付けで美味しくいただきましたが、今回軍配が上がったのは素材の新鮮さで攻めてきた刺身盛り合わせでした。これ一人では食いきれねー(否、完食しましたよ)

「オルカ鴨川FCという女子サッカークラブがあるんですよ。そのチームを応援してまして」という、なるほどそういう持って来方だったのかと得心。でもなんとなく、大きな海老天のそそり立つ様子はシャチの尾ひれをモチーフにしているのかもしれません。天丼のつゆは好きな分量をかける仕組みで、好みの味付けで美味しくいただきましたが、今回軍配が上がったのは素材の新鮮さで攻めてきた刺身盛り合わせでした。これ一人では食いきれねー(否、完食しましたよ)