郵便受けにむぎゅっと押し込められていた封筒。

引っ張り出したら、甲子園行った母校からで

寄付のお礼状と領収書と記念品が入ってました。

前回はペナントだったけど今回はタオル。

新月サンは「俺はそういうの使えないんだよねー」

と言うのだけど、とっておいたって箪笥の肥しだよねぇ・・・

(だからと言ってどこで使うンよ(笑))

いやもう鳴くどころか静かなもんで蒼ざめているのが正確なところです。

いやもう鳴くどころか静かなもんで蒼ざめているのが正確なところです。

つくばーど®in岩間33の予定まで一か月を切ってしまいましたが、参加の連絡がありませんという事実は、つまりそういうことですかねえ。

2006年10月10日の再登録で、手元にやってきたのが15日。幌車に乗り出して17年になります。その幌車は既に32年前のクルマになっています。前所有者、あちこちぶつけてグリルや前後バンパーを壊していましたが、車体自体は塗装も健全。純正鉄ちんホイールと言い当時物のデューラー682を履いた姿と言い、びっくりするほどのノーマル車だったというのは(廃車時に元に戻したのかもしれませんが)、買い付ける側としては小躍りするような物件でした。

2006年10月10日の再登録で、手元にやってきたのが15日。幌車に乗り出して17年になります。その幌車は既に32年前のクルマになっています。前所有者、あちこちぶつけてグリルや前後バンパーを壊していましたが、車体自体は塗装も健全。純正鉄ちんホイールと言い当時物のデューラー682を履いた姿と言い、びっくりするほどのノーマル車だったというのは(廃車時に元に戻したのかもしれませんが)、買い付ける側としては小躍りするような物件でした。

仕組みとしては掌握していましたが、幌をどの手順で開けていくかまでは熟知しておらず、幌の理と言えばってことではまたにさんに相談したら、夫妻で動画を撮って解説してくれ、頭の上だけでも二通りの開口ができることを知りました。それで頭上だけ開けて走っていたのですが、幌乗りと言えば狼駄さんで、実際にオープンへの作業を手伝ってくれたのは彼です。長期の連休の際は、幌を取っ払ったまま車庫に置いて、そのまま出かけていました。

仕組みとしては掌握していましたが、幌をどの手順で開けていくかまでは熟知しておらず、幌の理と言えばってことではまたにさんに相談したら、夫妻で動画を撮って解説してくれ、頭の上だけでも二通りの開口ができることを知りました。それで頭上だけ開けて走っていたのですが、幌乗りと言えば狼駄さんで、実際にオープンへの作業を手伝ってくれたのは彼です。長期の連休の際は、幌を取っ払ったまま車庫に置いて、そのまま出かけていました。

70000キロ台後半だったオドメータは3回、リセットさせています。それだけ酷使していながら、G16Aという1600ccの四気筒は、オイル下がりを起こしていましたが、1年半ほどかけて復調させたら、実は2500のV6よりも故障は少なく、シンプルさの強みとブロックの頑丈さを見せつけ、32年してこの始動の軽快さかと驚かされます。誰にでもそんな1台は巡ってくると思いますが、僕の場合は「こんなのに乗っちゃってこの後どうしよう」の2台のうちの片方です。

70000キロ台後半だったオドメータは3回、リセットさせています。それだけ酷使していながら、G16Aという1600ccの四気筒は、オイル下がりを起こしていましたが、1年半ほどかけて復調させたら、実は2500のV6よりも故障は少なく、シンプルさの強みとブロックの頑丈さを見せつけ、32年してこの始動の軽快さかと驚かされます。誰にでもそんな1台は巡ってくると思いますが、僕の場合は「こんなのに乗っちゃってこの後どうしよう」の2台のうちの片方です。

そろそろ来るかなと思って出かけてみたら、やっぱり立体マグネットラスカルの第8弾が(お子様メニューに)載っていました。とうとうココスのユニフォームシリーズはアイデアが尽きたか、果物の被り物。

そろそろ来るかなと思って出かけてみたら、やっぱり立体マグネットラスカルの第8弾が(お子様メニューに)載っていました。とうとうココスのユニフォームシリーズはアイデアが尽きたか、果物の被り物。

右端が切れてしまいましたが、右端の一体だけラスカルではなくリリィという、これがオープンソースのレアものなのかと思わせる布陣です。

さあ今回はどこまで混戦になるのかと注文しようとしたら、隣のページに貼り込まれた注意書きが。

さあ今回はどこまで混戦になるのかと注文しようとしたら、隣のページに貼り込まれた注意書きが。

当店では引き続き第7弾を配布しています。

念のため確認したら「切り替え時期ですみません。新しいのはまだ出せないんです」って、なんかこう売り手市場だなあ。

お店の事情ありでは仕方がないねと、後日、別の店舗に行ってみたら「そりゃもうすぱっと切り替えちゃいましたよ」ということで、夫婦でラスカルセットを注文料理と組み合わせて待ち構えることとなりまして・・・

お店の事情ありでは仕方がないねと、後日、別の店舗に行ってみたら「そりゃもうすぱっと切り替えちゃいましたよ」ということで、夫婦でラスカルセットを注文料理と組み合わせて待ち構えることとなりまして・・・

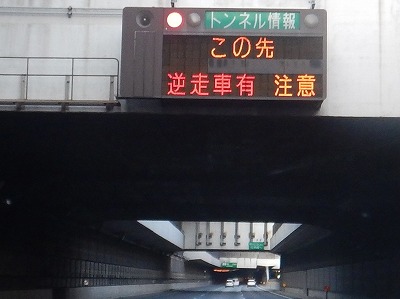

先日のこと、三郷料金所を過ぎたらこんな表示が出ていたので減速したらば、後続車はもろとも気にせずどんどん追い越して走り去っていきました。後ろに付いた車には悪いけれど、どっちの車線から現れるかわからないのでこのまま走ったんですが、こんな場合、左の路肩に誘導されてしばらく停止・・・と記憶にあったのです。でも止まれとも危険とも出ていない。結果、守谷サービスエリアまで逆走車は現れず、谷和原インターから先はこの表示も無し。

先日のこと、三郷料金所を過ぎたらこんな表示が出ていたので減速したらば、後続車はもろとも気にせずどんどん追い越して走り去っていきました。後ろに付いた車には悪いけれど、どっちの車線から現れるかわからないのでこのまま走ったんですが、こんな場合、左の路肩に誘導されてしばらく停止・・・と記憶にあったのです。でも止まれとも危険とも出ていない。結果、守谷サービスエリアまで逆走車は現れず、谷和原インターから先はこの表示も無し。

考えるに、谷和原から柏の間で発生していた逆走で、僕の通過時間よりもずっと前に起きたものがそのまま表示されていたのかもしれません。下り線ではこれに絡んだ事故もなく一安心でしたが、谷和原から先の上り線では大型トラックと黒塗りセダンの事故が渋滞を引き起こしておりました。

それにしてもこんなとき、自主的に路肩停車させるのも危険と言えば危険だよなあ。

元禄7年10月12日は現在の暦で言うなら1694年11月28日なのですが、この日亡くなった松尾芭蕉を弔う芭蕉忌、あるいは時雨忌、もしくは桃青忌、はたまた翁忌は、めんどくさいというわけではないはずですがそのまま10月12日に営まれています。そんな日なので裏山を仰ぐと、山頂にある神社の境内に「夏来ても只一つ葉のひとつかな」という芭蕉の句碑が存在することのお話。「それ『写し』でしょ」と思われた方はさすがです。

元禄7年10月12日は現在の暦で言うなら1694年11月28日なのですが、この日亡くなった松尾芭蕉を弔う芭蕉忌、あるいは時雨忌、もしくは桃青忌、はたまた翁忌は、めんどくさいというわけではないはずですがそのまま10月12日に営まれています。そんな日なので裏山を仰ぐと、山頂にある神社の境内に「夏来ても只一つ葉のひとつかな」という芭蕉の句碑が存在することのお話。「それ『写し』でしょ」と思われた方はさすがです。

この句は、芭蕉が『笈の小文』の旅から帰る途上、岐阜の山中で詠んだものです。句自体は『阿羅野』の曠野集・巻之三の初夏の項に載っています。『阿羅野』は、『奥のほそみち』の二つ前に編纂されたものですが、芭蕉自身は鹿島神宮詣ではしているものの、笠間の神社に立ち寄った歴史はありません。

句碑建立の由来には「一つ葉」という文言が関わっていて、つくばーど基地周辺の山々には、昭和初期まで一ッ葉の木が群生していたことに行きつくのです。約230年前、双方の「一つ葉」に着目した地元・・・正確には現在の茨城町に所在していた名主にして俳人であった佐久間青郊さんが、芭蕉の百回忌を機に建立を計画立案して、2年遅れで実現したという逸話があります。

「一ツ葉」は常緑多年生シダのことで、昔は利尿・治淋薬として重宝されたそうです。芭蕉が300年以上前に詠んだ句には「木々が葉を茂らせる夏にあって、葉が一枚のままで淋しいのは一つ葉だけ。我が身も同じか」というような思いが込められているようです。裏山には芭蕉との縁もゆかりもないながら、佐久間さんのグッショブな企てがか細くももの哀しいえにしを紡いでおります。