新月サンのガーゼケットがボロボロになってきたので 新しいのを探していたところ見つけたのがコレ。 だって無地じゃつまらないじゃーん(笑) 無論、私が使ってるのも猫柄であります。

毎月18日は、観音菩薩との結縁日にあたり、1月は初観音と呼びならわします。全国津々浦々の観音様を祭るお寺でほぼもれなく行われる縁日のうち、浅草寺では12日からこの日まで「温座秘法陀羅尼会」という除災招福の秘法が修法され、そのほとんどが非公開ながら18日最後の「亡者送り」のみ見学できます。これは松明を持った鬼役の2人が境内を巡り、銭塚地蔵堂脇に掘った穴に松明を投入するもので、参列者は松明の燃え殻を火除け厄除けの縁起物として拾うものです。

毎月18日は、観音菩薩との結縁日にあたり、1月は初観音と呼びならわします。全国津々浦々の観音様を祭るお寺でほぼもれなく行われる縁日のうち、浅草寺では12日からこの日まで「温座秘法陀羅尼会」という除災招福の秘法が修法され、そのほとんどが非公開ながら18日最後の「亡者送り」のみ見学できます。これは松明を持った鬼役の2人が境内を巡り、銭塚地蔵堂脇に掘った穴に松明を投入するもので、参列者は松明の燃え殻を火除け厄除けの縁起物として拾うものです。

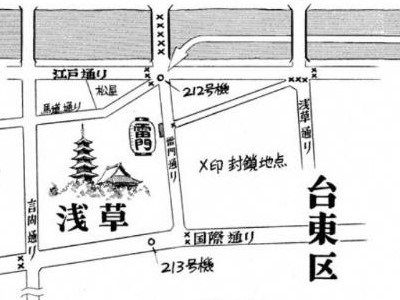

浅草寺の本尊である聖観世音菩薩は江戸時代に今の隅田川で漁師の網にかかって現れたという伝承があり、この日が3月18日であったそうです。悪魔封じの行事は本来五穀豊穣を祈願するものですが、1998年には意外なご利益をもたらしており、隅田川を遡上するテロリストの4足歩行レイバーが吾妻橋から上陸し、特車2課第一小隊のレイバーを撃破しつつ雷門通りをのし歩きながら、雷門にはまったく危害を及ぼさず国際通りへと誘き出されていきました。

浅草寺の本尊である聖観世音菩薩は江戸時代に今の隅田川で漁師の網にかかって現れたという伝承があり、この日が3月18日であったそうです。悪魔封じの行事は本来五穀豊穣を祈願するものですが、1998年には意外なご利益をもたらしており、隅田川を遡上するテロリストの4足歩行レイバーが吾妻橋から上陸し、特車2課第一小隊のレイバーを撃破しつつ雷門通りをのし歩きながら、雷門にはまったく危害を及ぼさず国際通りへと誘き出されていきました。

・・・なんのこっちゃ? というと、

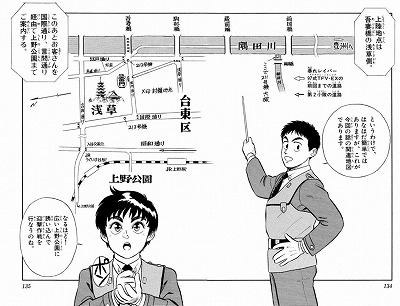

「上陸地点は吾妻橋の浅草側。このあとお客さんを国際通り、言問通り経由で上野公園までご案内する」

「上陸地点は吾妻橋の浅草側。このあとお客さんを国際通り、言問通り経由で上野公園までご案内する」

「というわけで、はなはだ簡単ではありますが、これが今回の話の関連地区図であります」

「なるほど! 広い上野公園に誘い込んで迎撃作戦を行うのね」

などという捕り物が繰り広げられていたのです。

これがたぶん98年3月頃のこと。18日だったかどうかは定かではありません。

間寛一が鴫沢宮を足蹴にしたという熱海の夜は、年次は不明ですが1月17日の夜と、寛一のセリフ(小説版)に記されています。尾崎紅葉が「金色夜叉」の連載を開始したのが1897年で、舞台背景には日清戦争後の世相が落とし込まれていることや、前年に開通した鉄道が利用されている情景から、仮定として熱海の夜は1897年という前提でこれを邪推します。この年のこの日の月齢は、おおむね14。もうすぐ満月が巡ってくる晩でした。

間寛一が鴫沢宮を足蹴にしたという熱海の夜は、年次は不明ですが1月17日の夜と、寛一のセリフ(小説版)に記されています。尾崎紅葉が「金色夜叉」の連載を開始したのが1897年で、舞台背景には日清戦争後の世相が落とし込まれていることや、前年に開通した鉄道が利用されている情景から、仮定として熱海の夜は1897年という前提でこれを邪推します。この年のこの日の月齢は、おおむね14。もうすぐ満月が巡ってくる晩でした。

「今月今夜の~」という寛一の三行半はドラマや映画向けに短縮アレンジされたものという逸話は有名ですが、「今夜の月」と同じ月齢の月を見上げるには、実は19年経たないとそうならないのが地球と月の軌道関係です。さてそれでは2024年の熱海だとどうなのかと言えば、月齢14くらいだと15日の夜でした。

ちょっと惜しい・・・

もうすぐ2歳になる息子さんと散歩中、転んで膝をすりむいてしまったそうで、このとき彼は初めて「いたい」という言葉を明瞭に発声し、とーちゃんそれに感動したのだけれど、相当痛かったらしく泣き出すほどで、応急手当てとしてドラッグストアで買い求めたという絆創膏です。

140番は四代目エスクードが発売された時のトミカナンバーで、エスクード自体は既に廃盤になりましたが、こんなところに引き継がれているんですね。

「最近トミカにはまっている息子のためにトミカのばんそうこうを探していると、あるではありませんか!エスクードが描いてあるばんそうこうが! 他のトミカのばんそうこうは見たことがありますが、エスクードのばんそうこうを見たのははじめてでした」

トミカブランドのエイドグッズがあるということを僕も知りませんでした。スケーターという会社が扱っているそうです。まあねー、娘らにミニカー買ってやることなんか無かったものなあ。その昔、霰の肌着を買いに西松屋に出かけたとき、初めてプラーゴの初代ミニカーを見つけ、これが沢山あって買い占めたのは、自分のためでしたし。

うんうん、わかるぜとーちゃん

我が家では実際には7日にお炊き上げしてしまいましたが、7日で松が取れ、そのあたりで正月飾りを片付けるのが江戸幕府による奨励だったとか。しかしそれやってるのは関東地方の一部くらいで、たいていの地方じゃ15日の小正月で松を取る風習です。昨年、自民党議員有志による決起で「1月15日を伝統祭りの保護目的とした国民の休日にしようぜ」という運動と決議があったようですが、さてそんなものの実現はどうなることやら。

我が家では実際には7日にお炊き上げしてしまいましたが、7日で松が取れ、そのあたりで正月飾りを片付けるのが江戸幕府による奨励だったとか。しかしそれやってるのは関東地方の一部くらいで、たいていの地方じゃ15日の小正月で松を取る風習です。昨年、自民党議員有志による決起で「1月15日を伝統祭りの保護目的とした国民の休日にしようぜ」という運動と決議があったようですが、さてそんなものの実現はどうなることやら。

小正月と言ったら枕草子の時代から、朝餉は小豆粥です。煙を被れば風邪をひかないと云われるどんど焼きと同様、邪気を払うとか健康でいられるといった縁起物の料理です。ヘルシーさでは7日に出される七草粥に及びませんが、そもそも小豆の赤と呪術信仰が結び付いてのルーツですし、ヘルシーだなんだという概念の無い時代の食べ物です。しかし、我が家じゃ「あれ」の処遇に困っていたことら、7日には凶悪にも七草粥ではなく汁粉が振舞われてしまいました。

小正月と言ったら枕草子の時代から、朝餉は小豆粥です。煙を被れば風邪をひかないと云われるどんど焼きと同様、邪気を払うとか健康でいられるといった縁起物の料理です。ヘルシーさでは7日に出される七草粥に及びませんが、そもそも小豆の赤と呪術信仰が結び付いてのルーツですし、ヘルシーだなんだという概念の無い時代の食べ物です。しかし、我が家じゃ「あれ」の処遇に困っていたことら、7日には凶悪にも七草粥ではなく汁粉が振舞われてしまいました。

能登半島地震から2週間近くが経ち、亡くなられた方も被災された方もどんどん増えています。被災地の救助支援困難さは、東日本大震災を思い出せばやはり半島の各所に点在していた町で、能登は半島の規模も大きく陸路のインフラが寸断されては極めて大変な状況が続いているはずです。

能登半島地震から2週間近くが経ち、亡くなられた方も被災された方もどんどん増えています。被災地の救助支援困難さは、東日本大震災を思い出せばやはり半島の各所に点在していた町で、能登は半島の規模も大きく陸路のインフラが寸断されては極めて大変な状況が続いているはずです。

そんなときに不謹慎かもしれませんが漫画の話。

高松美咲さんの「スキップとローファー」の主人公・岩倉美津未は東京の燕西高校に首席入学し「石川県のはしっこの方から来ました」と自己紹介する高校一年生。彼女が黒板に書いた略図だと、珠洲市か能都町あたり(に所在する架空の鈴市)が実家で、「将来T大に入って官僚を目指し、総務省で過疎地対策を学び定年後は地元に帰って市長になる」という、故郷の過疎問題を憂えながらも気丈で朗らかでちょっと世間ずれした、でも裏表のない娘なのです。

例によって雑誌連載は読んでなくて、コミックスの展開でしか時系列を追っていませんが、連載自体は2018年に開始されていて、物語の進み具合はまだ彼女も高校二年生の夏秋くらいです。が、これを現実の世界と並べると、順当にT大に入れていれば今三年生。こんな大災害を目の当りにしたら、彼女は何を思うのだろうかと。

同じ雑誌で「波よ聞いてくれ」を描いている 沙村広明さんは、アニメ版で先行した北海道胆振東部地震エピソードを連載にも組み込みましたが、高松さんが同じことをする必要は無いし、なんでもかんでも現実にくっつけては無粋です。それでも起きてしまった災害を脳内から追い出すこともできず、彼女とそのご家族や彼女の友人たちが少し近い未来にどうなっていくのか気になってしまうのです。

アニメ版も見てみると、狐目やや三白眼の、うーん美人とはちょっと違うなあの彼女ですが、オープニングで披露されるダンスシーンがなかなか良い。ほんの一瞬瞼を閉じる場面がいくつかあって、ほーほーかわいらしいじゃん、とも思わされるのです。この漫画では数年先にやって来る現実とは切り離して、ほっこりするスクールライフ・コメディーを踏破してほしいものです。

アニメ版も見てみると、狐目やや三白眼の、うーん美人とはちょっと違うなあの彼女ですが、オープニングで披露されるダンスシーンがなかなか良い。ほんの一瞬瞼を閉じる場面がいくつかあって、ほーほーかわいらしいじゃん、とも思わされるのです。この漫画では数年先にやって来る現実とは切り離して、ほっこりするスクールライフ・コメディーを踏破してほしいものです。