よもすがらゆらりゆらりかな・・・って、本歌取りでもしたつもりかと小言を言われそうですが、初代エスクードの助手席は狭いぞ。とあらためて思った。

よもすがらゆらりゆらりかな・・・って、本歌取りでもしたつもりかと小言を言われそうですが、初代エスクードの助手席は狭いぞ。とあらためて思った。

窓を開けて肘を逃がそうとすると「花粉が入ってくるからやめてーっ」と、ほんとに小言を言われてます。

基地周辺ではソメイヨシノも葉桜になり、梨の花がピークの終盤。梨も花の密度が高くて白が生えます。咲いている時間はとても短く、ぱっと落花して果樹園に花の絨毯が敷き詰められますが、農家の仕事も速くてあっという間に片づけられてしまうのでなかなかお目にかかれません。

基地周辺ではソメイヨシノも葉桜になり、梨の花がピークの終盤。梨も花の密度が高くて白が生えます。咲いている時間はとても短く、ぱっと落花して果樹園に花の絨毯が敷き詰められますが、農家の仕事も速くてあっという間に片づけられてしまうのでなかなかお目にかかれません。

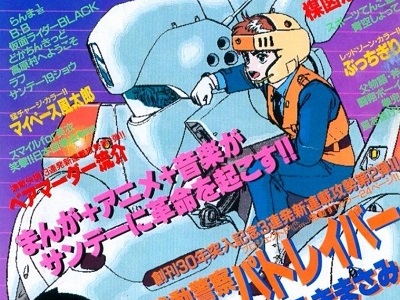

細かいことを言うと少年サンデーでの連載開始前に、月刊ニュータイプのコラム(ゆうきまさみのはてしない物語)連載上で「機動警察パトレイバー」のベースとなった企画段階仮称作品の片鱗が登場しています。そこはこの際棚上げして、メディアミックスの先駆けとも言われるパトレイバーの初登場は、1988年4月6日のサンデー誌上つまりコミカライズ版が最も早い。後にアーリーデイズと呼ばれる最初のОVAは同月25日に第1話がリリースされます。

細かいことを言うと少年サンデーでの連載開始前に、月刊ニュータイプのコラム(ゆうきまさみのはてしない物語)連載上で「機動警察パトレイバー」のベースとなった企画段階仮称作品の片鱗が登場しています。そこはこの際棚上げして、メディアミックスの先駆けとも言われるパトレイバーの初登場は、1988年4月6日のサンデー誌上つまりコミカライズ版が最も早い。後にアーリーデイズと呼ばれる最初のОVAは同月25日に第1話がリリースされます。

30周年のときにも触れていますが、パトレイバーのデビューはスズキエスクードのデビューと同い年なので、本年はやはり35周年同士。しかしそれらは作品との時系列で、物語の路線上では98式AVと同世代になるのは二代目エスクードです。もちろんエスクード自体は出てきません。それでも20世紀末の巷には、二代目どころかかなり多くの初代エスクードが現役で闊歩していたわけで、イングラムと絡めたイメージはいくらでも創り出せそうです。

30周年のときにも触れていますが、パトレイバーのデビューはスズキエスクードのデビューと同い年なので、本年はやはり35周年同士。しかしそれらは作品との時系列で、物語の路線上では98式AVと同世代になるのは二代目エスクードです。もちろんエスクード自体は出てきません。それでも20世紀末の巷には、二代目どころかかなり多くの初代エスクードが現役で闊歩していたわけで、イングラムと絡めたイメージはいくらでも創り出せそうです。

黄昏どころか夜明け前なので景色など見えません。しかも3月の満月を4月に使おうという雑な扱いであるばりか、4月の満月は6日です。いやその、明日の記事には別のことを取り上げたいので、月齢14越えてりゃもういいじゃんという全く説得力のない話。歌だって「14番目の月」に収録されてるし。

黄昏どころか夜明け前なので景色など見えません。しかも3月の満月を4月に使おうという雑な扱いであるばりか、4月の満月は6日です。いやその、明日の記事には別のことを取り上げたいので、月齢14越えてりゃもういいじゃんという全く説得力のない話。歌だって「14番目の月」に収録されてるし。

この道がまるで滑走路に見えるというのは、車高の低いスポーツカーならではの描写と感じましたよ。

それでも競馬場を通過してビール工場というほんのわずかな時間差が、中央フリーウェイの歌詞の絶妙さです。東京競馬場の差し渡しは意外に長く、なかなかサントリーの武蔵野工場が現れないのです。というより、この曲が作られた当時だと、米軍調布基地は返還終了していたことや、中央道そのものが都心につながっていなくて、まさに調布インターあたりから乗り込んでいた頃じゃなかったか? などと逡巡しながら、それこそいつできていたんだと知らなかった府中スマートインターで降りたのでした。

ふりかえってこの歌詞を読むと、黄昏時に調布から八王子方面へ走るという構図は、まだ独身だった荒井由実さんのデート帰りだとイメージできて、八王子ったら実家へ送ってもらうコースだから、寄り道でもしなければなかなかにかわいらしい二人だけの時間帯だなあと思うわけです。

14番目の月はユーミン独身最後のアルバムで、その制作から松任谷正孝氏が関わっているというのも、ちょっとた縁でしょうか。

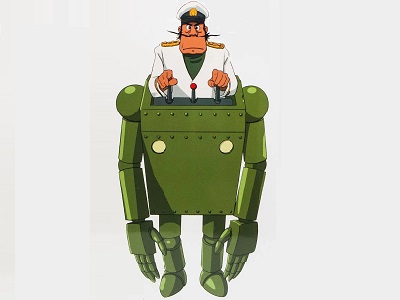

模型のスケールから推測すると、全高は1mに満たないらしいサイズになるのですが、何となくそれよりも大きな気がします。その上ダイス船長との比較で見たら、たぶん鉄腕アトムやジェッターマルスの方が小さいんじゃないかとさえ思えるのですが、そこは「ヒトが乗って操作する」という括りで逃げることにします。その範疇においては、おそらく最小サイズの「ロボット」。え? ロボットなのかこれ? とも言いたいのですが、どうも万能工作作業用ロボットと謳われているのです。

模型のスケールから推測すると、全高は1mに満たないらしいサイズになるのですが、何となくそれよりも大きな気がします。その上ダイス船長との比較で見たら、たぶん鉄腕アトムやジェッターマルスの方が小さいんじゃないかとさえ思えるのですが、そこは「ヒトが乗って操作する」という括りで逃げることにします。その範疇においては、おそらく最小サイズの「ロボット」。え? ロボットなのかこれ? とも言いたいのですが、どうも万能工作作業用ロボットと謳われているのです。

この機械が稼働するのは2028年と、もうすぐの未来なんですが、その歴史上世界は2008年にほぼ滅んでいるので、壊滅を免れたインダストリアルにおいて、枯れた技術の寄せ集めとして制作されたものと考えられます。量産されており、力仕事から指先の細やかな作業まで、単純なレバー操作でたいていのことができて、かなりレベルの高い体幹バランス制御も可能という優れものです。

「未来少年コナン」は1978年4月4日の放送開始。45年前に量産機(ただし兵器ではない)というコンセプトでなんとなく現実的な作業機械として登場しており、これをロボットとして見た場合、あとはアナライザーロボット(宇宙戦艦ヤマト)とロペット・ワーワー(宇宙海賊キャプテンハーロック)とロペット(超電磁ロボコンバトラーV)とドンゴ(クラッシャージョウ)のどれが小型かという競争になりますが、重ねて言うけどみんな自律型。さらに自律型ではアメリカ映画の「サイレントランニング」に出てくるドローンやフォンブレイバー(ケータイ捜査官7)のサイズには敵わないのがわかっちゃってるので、深追いはしません。ロボノイドに関しては操縦型ロボの一例として見ております。