「お前にうつされたーっ!!」と新月サンがゲホゲホしてます。

確かに先週咳してビービー鼻水かんでたのは私ですがね。

・・・熱は出なかったんだけどなぁ・・・

土日大人しく寝てたので、スッキリの週明けですが

新月サンは最低の週明け・・・

ビッグサイトに行ってる余裕なんか無いので現物を見ていませんが、「eVX」は電気自動車としての世界戦略第一弾コンセプトモデルであるとか。全長4,300mm×全幅1,800mm×全高1,600mmというサイズは、スペアタイヤを廃してからの三代目エスクードをちょっとだけ低くしたディメンション。この大きさに依存していくのは、仮に市場に出てくる場合、来年国内投入されるジムニーロングとの差別化というか、ジムニーロングへの忖度なのでしょう。

ビッグサイトに行ってる余裕なんか無いので現物を見ていませんが、「eVX」は電気自動車としての世界戦略第一弾コンセプトモデルであるとか。全長4,300mm×全幅1,800mm×全高1,600mmというサイズは、スペアタイヤを廃してからの三代目エスクードをちょっとだけ低くしたディメンション。この大きさに依存していくのは、仮に市場に出てくる場合、来年国内投入されるジムニーロングとの差別化というか、ジムニーロングへの忖度なのでしょう。

インターネット上のポストを眺めていると、スズキのコンパクトSUV(もう僕なんかはSUVという時点でどうでもいいんですが)に対する意見は二分していて、現在の四代目では小さいという声と、待ち望んでいるのは初代サイズ、というのが代表例です。

もっとも、登場した頃のグランドエスクードだったら全長4575×全幅1780×全高1740mmに達していました。この全幅は二代目がワイドボディ化されたサイズを踏襲していますが、今考えると1700mmを越えたという驚きに対して、二代目にはさほどの大きさも窮屈さも感じなくて、グランドエスクードのみが歴代最大級の全長(最大時は4600を上回った)故に「なんか細長くてでかい」と云われていました。

三代目も初代と並べさえしなければ(笑)、そんなに大きいとも思わなかったのです。だから国内ではミドル級、北米あたりならまだコンパクトの域にいるのが「eVX」。ひとつ疑問に感じるのは、航続距離500キロという数字は、EVの世界ではボーダーラインなのでしょうけれど、大陸を走るぜという海外において、使い物になる数値なのかどうか。そこにはインフラの完備という課題もありますけど、日本列島だって青森から下関まで走り切れない(ガソリン車もですけどね)

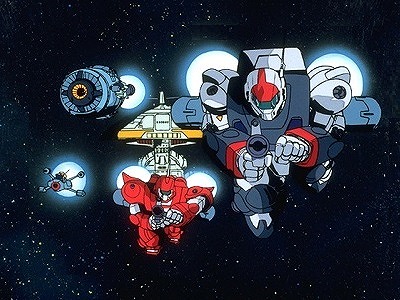

ついうっかり、21日に書くべきだった「銀河漂流バイファム」のことを忘れていました。因縁なのです。40年前の10月21日、僕はその第1話を見逃していました。つまり「なんてこった。またやっちまったぜ」です。「聖戦士ダンバイン」「装甲騎兵ボトムズ」に対して、見比べてみれば極めて正統派なロボットアニメであり、しかも当時の日本サンライズ得意の何かしらモチーフを持ち込む作風に「十五少年漂流記」をあてがった群像劇でした。

ついうっかり、21日に書くべきだった「銀河漂流バイファム」のことを忘れていました。因縁なのです。40年前の10月21日、僕はその第1話を見逃していました。つまり「なんてこった。またやっちまったぜ」です。「聖戦士ダンバイン」「装甲騎兵ボトムズ」に対して、見比べてみれば極めて正統派なロボットアニメであり、しかも当時の日本サンライズ得意の何かしらモチーフを持ち込む作風に「十五少年漂流記」をあてがった群像劇でした。

監督の神田武幸さんもキャラクターデザインの芦田豊雄さんも既に鬼籍に入って久しい人たちですが、このコンビならではの味のある物語。十五ならぬ13人の少年少女たちを、四十数光年離れた地球へ帰還させるという初期のプロットは、それでもつのか?とも思わせ、またぞろ打ち切り路線かと思いきやファンの直訴で梃入れも行われ、めでたく大団円に至りました。大河原邦男さんのロボットデザインがあっさり目なのも好感を持てました。

監督の神田武幸さんもキャラクターデザインの芦田豊雄さんも既に鬼籍に入って久しい人たちですが、このコンビならではの味のある物語。十五ならぬ13人の少年少女たちを、四十数光年離れた地球へ帰還させるという初期のプロットは、それでもつのか?とも思わせ、またぞろ打ち切り路線かと思いきやファンの直訴で梃入れも行われ、めでたく大団円に至りました。大河原邦男さんのロボットデザインがあっさり目なのも好感を持てました。

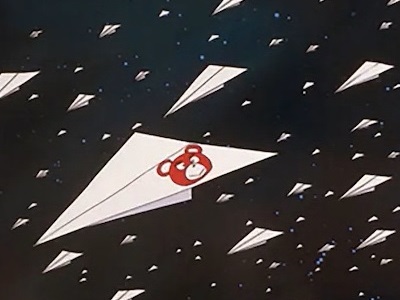

結局全46話を通してすべて見ることにはならなかった本放送でした。実際に途中で終了してしまった地方もあるとか。僕は運良く最終回をリアルタイムで目にすることができたのですが、第1話からのオープニングラストで飛んでいた折り紙飛行機が、大団円を飾る伏線だったことを知るに至って、こんな素敵なジュブナイルを作るとは!と目頭を熱くするのでした。TAОの主題歌は斬新で、渡辺俊幸さんの楽曲も心地よく、贅沢な番組だったのです。

結局全46話を通してすべて見ることにはならなかった本放送でした。実際に途中で終了してしまった地方もあるとか。僕は運良く最終回をリアルタイムで目にすることができたのですが、第1話からのオープニングラストで飛んでいた折り紙飛行機が、大団円を飾る伏線だったことを知るに至って、こんな素敵なジュブナイルを作るとは!と目頭を熱くするのでした。TAОの主題歌は斬新で、渡辺俊幸さんの楽曲も心地よく、贅沢な番組だったのです。

中秋の名月、十五夜に月見をしたなら翌月の十三夜でも月見をしないと「片月見」と言って縁起が悪いのだそうです。ここまではどこのブログや記事を読んでもほぼ異口同音。でも、チコちゃんばりに「なんで?」という疑問に答えてくれるところは無いようです。二度やるんだったら次の十五夜だっていいじゃんかと思うわけですが、ちょっとだけ満月に足りない十三夜の月が、満月に続いて美しいのだという理屈だとか。まあほんとに屁理屈です。

中秋の名月、十五夜に月見をしたなら翌月の十三夜でも月見をしないと「片月見」と言って縁起が悪いのだそうです。ここまではどこのブログや記事を読んでもほぼ異口同音。でも、チコちゃんばりに「なんで?」という疑問に答えてくれるところは無いようです。二度やるんだったら次の十五夜だっていいじゃんかと思うわけですが、ちょっとだけ満月に足りない十三夜の月が、満月に続いて美しいのだという理屈だとか。まあほんとに屁理屈です。

はたまた日本語は便利というか、先月、「十六夜は十五夜よりも満月」的なことを書いていますが、「十三夜は十五夜より欠けているところが十五夜に次いで美しい」など、十五夜をダシにして言いたい放題ですし、「剣のような三日月」なんて表現もあるので、みんなしてお月様大好きなんですきっと。

さて中秋の名月に続く十三夜は、ことしは10月27日。馬鹿言ってんじゃねーよ、そんな時期まで月見系ハンバーガー売ってるとこなんか無いって。でも片月見はいかんよというわけで、ケンタッキー・フライド・チキンがやっていた「とろ~り月見チーズフィレ」を食っておきました。ベーコンエッグバーガーではなく、チキンフィレサンド系に半熟卵。わずかに満月ではない雰囲気は、玉子よりもチキンなところに醸し出されている気がします。あー、今はもう販売してませんです。

これにかじりつきながら思い出したのは、十三夜の次の月の「十日夜(とおかんや)」にも月見をすれば、大変縁起がよろしいとか。こうした風習は、中国から渡ってきた十五夜=中秋をもとに、日本で生まれたオリジナルなんだそうですがいい加減にしろよ、旧暦の10月10日って、ことしは11月22日だよ。いよいよ月見系献立やってるとこなんかなくなってるよ。

なんだってわざわざデロリアン・タイムマシンの話題を二日にわたってやっているのかと言えば、25日はタイムマシンが完成した日で、26日に(「バック・トゥ・ザ・フューチャー」内で)人類初の・・・初のタイムトラベラーは犬でしたが・・・タイムマシン発動が実験されたからです。このときのデロリアン・DMC-12は、通常走行にガソリンエンジン、タイムマシンを動作させる電力供給に原子力を使用していましたが、この発電システムが変更されます。

なんだってわざわざデロリアン・タイムマシンの話題を二日にわたってやっているのかと言えば、25日はタイムマシンが完成した日で、26日に(「バック・トゥ・ザ・フューチャー」内で)人類初の・・・初のタイムトラベラーは犬でしたが・・・タイムマシン発動が実験されたからです。このときのデロリアン・DMC-12は、通常走行にガソリンエンジン、タイムマシンを動作させる電力供給に原子力を使用していましたが、この発電システムが変更されます。

2015年、MR.FUSION社による「HOME ENERGY REACTOR」が新たに搭載され、生ごみなどを燃料としたシステムに換装されたデロリアン。いやちょっと待て、REACTORって、これはバイオリアクターという解釈で良いんでしょうか? 80年代の考えでは2015年の技術として高効率バイオリアクターが普及していて、コーヒーミルサイズ(実際にコーヒーミルだもの)で売られているとの設定だったのでしょう。

そこに突っ込みを入れるつもりではなく、「バック・トゥ・ザ・フューチャー」は1985年を軸に過去・未来それぞれ30年分の歴史を跨ぐのが、一作目と二作目の展開でした。ここで近未来を描いた2015年の世界は、原子力とは異なる(と思われる)環境保全型エネルギー発生機関を実現させていることに注目しました。もちろん、映画が上映された当時ではなく、現実の2015年を過ごしてからのことです。

世界は、2011年の東日本大震災と、不幸にも副次的に起きてしまった原子炉のメルトダウンを重くとらえていたということなのでしょう。映画の物語に対して、歴史が後からくっついてきただけのことなんですが、物語の中で2015年を体験したエメット・ブラウン博士は、日本という国で起きた未曽有の災害と影響についても知り得たはずで、だからこそデロリアンのシステムは換えねばならないと考えたのだと、今ならば思えるわけです。

タイムマシンと言っても古今東西様々な機械が考案されているので10月25日と一概に決めつけられませんが、あのデロリアンDMC-12をベースとした、ドクことエメット・ブラウン博士によるタイムマシンは、1985年のこの日に完成しています。タイムスリップに必要な1.21ジゴワットの発電を行うため、ドクが選択したのは原子力。この人は意外にあこぎで、原子炉用のプルトニウムを、テロリストをだまくらかして強奪させるマッドサイエンティストです。

タイムマシンと言っても古今東西様々な機械が考案されているので10月25日と一概に決めつけられませんが、あのデロリアンDMC-12をベースとした、ドクことエメット・ブラウン博士によるタイムマシンは、1985年のこの日に完成しています。タイムスリップに必要な1.21ジゴワットの発電を行うため、ドクが選択したのは原子力。この人は意外にあこぎで、原子炉用のプルトニウムを、テロリストをだまくらかして強奪させるマッドサイエンティストです。

ドクがタイムスリップの原理となる次元転移装置にひらめいたのは1955年。30年かけてこれを作り上げ「見た目がかっこいい」という理由でDMC-12を筐体に用います。現実的な原子炉がこのサイズに収まるのか?と常々思っていますが、これがプルトニウム枯渇で使えないとなると、落雷の電気エネルギーで代用するアイデアを繰り出すほどの天才です。

残念ながら80年代までの技術では(ある意味では現代でも)、落雷の電力を捕獲し蓄電することは不可能のため、原子力に行ってしまうのはやむを得ないことですけど、この設定のために、唯一「バック・トゥ・ザ・フューチャー」で納得できない部分が産まれてしまいました。

しかし、いわゆるpart2への布石となっているラストシーンにて、DMC-12に積まれた次元転移装置発電用システムは一新されています。そこで留飲は下がるのですが、それはまた明日のお話に。