我が家の庭では暑さにも負けず野菜が生ってます。 ミディトマト・プチトマトは毎日のように採れるので 野菜室で渋滞しています。 さて、ナス何して食べよう・・・ それより毎日採れるキュウリはどうしたら消費できるでしょうか(汗)

土用どようと言ってるけれど、「ドヨウってなんなんだっけ」と老化してきた脳髄に鞭打ってあらためて勉強しました。木・火・土・金・水の諸元素に万物の根源を求めた陰陽五行思想が暦というか四季にも影響を及ぼしたものの、春を「木」、夏に「火」、秋が「金」、冬は「水」と当てはめていって、「土が余っちったよ」「なんで途中で土を飛ばしたんだよ」「土だから金と秋でもよくね?」「すると冬が水になっちまう」「水用どうでしょ?」「んー・・・どうなんだ」

土用どようと言ってるけれど、「ドヨウってなんなんだっけ」と老化してきた脳髄に鞭打ってあらためて勉強しました。木・火・土・金・水の諸元素に万物の根源を求めた陰陽五行思想が暦というか四季にも影響を及ぼしたものの、春を「木」、夏に「火」、秋が「金」、冬は「水」と当てはめていって、「土が余っちったよ」「なんで途中で土を飛ばしたんだよ」「土だから金と秋でもよくね?」「すると冬が水になっちまう」「水用どうでしょ?」「んー・・・どうなんだ」

などという喧々諤々があったかどうかは知りませんが、要するに陰陽五行もうっかり仕事とは言われたくないわけで、立春・立夏・立秋・立冬の前18日間に「土」を割り当てることにしたのだそうです。まあしかし、やっつけ仕事と言っちゃうか。

この待遇によって、土用期間中に「土用の丑の日が二度ある」ケースも生まれています。日のめぐりに十二支を持ち込むと、丑の日は12日周期で回ってくるためです。今年は7月24日が立夏後の「一の丑」でしたから、立秋となる8月7日までにもう一回「二の丑」がやって来るのです。春にもこの二度丑の日はありました。

「それはこれこれはこ・・・」

土用の丑の日は一年間に6回あります。その半分で鰻を食うのはやっぱり贅沢?

自分の日常パターンでは、上りの友部サービスエリアで食事をするという習慣はほとんどないのですが、上りのフードコートのラーメンには1日限定20食の「ローストビーフラーメン」というのがあるとHighwaywalkerで読み知り、へーこれは競争率高そうだなあ・・・でも平日で早い時間帯だったら食えるかもしれない、と、わざわざ北関東道で高速に上がってジャンクション経由で常磐道に移動したのです(SA外側にも駐車場あるじゃん・・・というより仕事しろよ)

自分の日常パターンでは、上りの友部サービスエリアで食事をするという習慣はほとんどないのですが、上りのフードコートのラーメンには1日限定20食の「ローストビーフラーメン」というのがあるとHighwaywalkerで読み知り、へーこれは競争率高そうだなあ・・・でも平日で早い時間帯だったら食えるかもしれない、と、わざわざ北関東道で高速に上がってジャンクション経由で常磐道に移動したのです(SA外側にも駐車場あるじゃん・・・というより仕事しろよ)

この献立、早い時間帯だとやっていなくて、10時から券売機に品書きが上がってくるものでした(9時半に行っちゃったよ)。友部上りのラーメンは濃い口に感じる黒醤油ベースですが悪くはない。ローストビーフは常陸牛を使っているそうで、そこが限定の所以なんですが、まあなんというか美味いだけに、もうちょい厚切りにしてよとは思いました。はて季節柄需要がいくらか減っての限定20食にありつきやすかったのか。もともとそれほど知られていないのか。

この献立、早い時間帯だとやっていなくて、10時から券売機に品書きが上がってくるものでした(9時半に行っちゃったよ)。友部上りのラーメンは濃い口に感じる黒醤油ベースですが悪くはない。ローストビーフは常陸牛を使っているそうで、そこが限定の所以なんですが、まあなんというか美味いだけに、もうちょい厚切りにしてよとは思いました。はて季節柄需要がいくらか減っての限定20食にありつきやすかったのか。もともとそれほど知られていないのか。

そこは定かではありませんが、どうも最近、ここでは「NEXCO東日本ハイウェイめし甲子園」でグランプリを受賞した「ibaraki~杜の詩 いゃ! どうも~」という献立が注目されていたらしいのです。常陸牛ロース、つくば鶏つくね、つくば美豚しょうが焼きのミニ丼3種類を同時に食えるものだとか。しかし料理は凡庸なうえになんだこのサイテーなネーミングと、見映えだけしか考えられていない食いにくい器は。

そこは定かではありませんが、どうも最近、ここでは「NEXCO東日本ハイウェイめし甲子園」でグランプリを受賞した「ibaraki~杜の詩 いゃ! どうも~」という献立が注目されていたらしいのです。常陸牛ロース、つくば鶏つくね、つくば美豚しょうが焼きのミニ丼3種類を同時に食えるものだとか。しかし料理は凡庸なうえになんだこのサイテーなネーミングと、見映えだけしか考えられていない食いにくい器は。

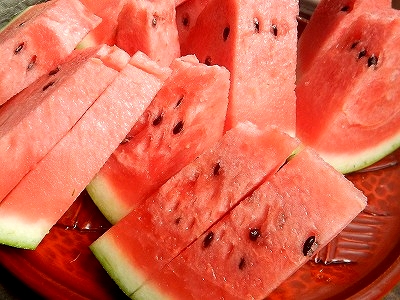

スイカの原産地は南アフリカのカラハリ砂漠と言われていて、砂漠というからには干上がり乾燥しきったところかと思っていたら、一部では年間250mm以上の降水量がある地域もある。そういった場所には植物に覆われたサバンナも見られるそうです。標高850~1000mの浅い盆地状の地形で夏季の気温は20℃から40℃、冬季は平均最低気温は0℃を下回り夜は霜が降りるのだそうです。ここから種がギリシャ、ローマに伝わり地中海沿岸で栽培されながら品種改良を重ねていったのだとか。

スイカの原産地は南アフリカのカラハリ砂漠と言われていて、砂漠というからには干上がり乾燥しきったところかと思っていたら、一部では年間250mm以上の降水量がある地域もある。そういった場所には植物に覆われたサバンナも見られるそうです。標高850~1000mの浅い盆地状の地形で夏季の気温は20℃から40℃、冬季は平均最低気温は0℃を下回り夜は霜が降りるのだそうです。ここから種がギリシャ、ローマに伝わり地中海沿岸で栽培されながら品種改良を重ねていったのだとか。

種としては2500万年以上前にはあったらしく、黒い種に白い果肉で硬く苦い味だったといわれています。どうやって調べるんだろうそういう起源・・・よりも味。

東京とジンバブエあたりがざっと13000キロの距離。アフリカから地中海まわりでシルクロードに乗って分布拡散するとなると、そんな距離では済まなかったでしよう。古代エジプトでは4000年前から栽培されていたものが、世界中に広まるのは16世紀になってからという、距離だけでなく途方もない時間が、我々の味わえる甘さを育ててきたのだと言えます。

中国人がこれを手に入れ、西からやってきた果物ですから「西瓜」と書いたものが日本でもそのまま使われてきましたが、90%が水だと聞かされると「水果」と書いてもいいよなあと思うのは僕だけです。また今年も「スイカの日」が巡ってくるので、2キロ離れたスーパーマーケットで買ってこられる文明に感謝です。

話は変わりますが1970年の7月27日。「海底少年マリン」の最終回が放送されていました。主人公の声と主題歌を歌ったのが小原乃梨子さん。先ごろ亡くなられたとの報で、「タイムボカンシリーズ」やら「未来少年コナン」やらいろいろなアニメ番組で声を聞いていたなあと合掌しております。水中呼吸補助アイテムのオキシガムなんか、プールの授業用に欲しかったですね。パトロール艇P1‐0号は模型を作った記憶があります。

話は変わりますが1970年の7月27日。「海底少年マリン」の最終回が放送されていました。主人公の声と主題歌を歌ったのが小原乃梨子さん。先ごろ亡くなられたとの報で、「タイムボカンシリーズ」やら「未来少年コナン」やらいろいろなアニメ番組で声を聞いていたなあと合掌しております。水中呼吸補助アイテムのオキシガムなんか、プールの授業用に欲しかったですね。パトロール艇P1‐0号は模型を作った記憶があります。

先月だったか、ワイドショー番組の一つが「天然氷不足でかき氷ピンチ」とかいう放送を流したら、あちこちのネットニュースが鵜呑みにしてスクリプト丸写しのような失笑ものの記事をとろけ出させてましたが、本来暑さ15センチ欲しいところが10センチに留まってしまったのは事実として、それで氷屋さんが倒産した続報も出ておりません。むしろ天然氷不足をもたらす温暖化を気にした方がいいようにも思います。

先月だったか、ワイドショー番組の一つが「天然氷不足でかき氷ピンチ」とかいう放送を流したら、あちこちのネットニュースが鵜呑みにしてスクリプト丸写しのような失笑ものの記事をとろけ出させてましたが、本来暑さ15センチ欲しいところが10センチに留まってしまったのは事実として、それで氷屋さんが倒産した続報も出ておりません。むしろ天然氷不足をもたらす温暖化を気にした方がいいようにも思います。

天然氷とけんかをするつもりはありませんけど、水が融点を下回る物理現象を考えれば、水の品質と融点を越える速度を上手に制御すれば、上質な材料を創り出すことは不可能ではないような・・・ そんなことせんで冷たいのをある程度の出来合いで大量生産するぜというのが製氷のなりわい。だからこそ清少納言なんかが引き合いに出されて、天然氷の希少さと高級感がもてはやされている。

「削り氷」とはよく表現したものです。清少納言のセンスは、ぶっかき氷と呼んでいたものを丸めてかき氷と言い始めた現代人のそれよりもずっとみやびです。つまるところ、天然であることに限らず出来の良い製氷を丁寧に削ると、けっこう口当たりの良いものが得られる。あとは「甘葛」の考え方次第です。

うわー・・・つい暑苦しいこと書いちゃったよ。それはそうと、今年は「ジャックと豆の木」も大変なことになってます。開店時間で既に満席なうえ、日曜日は90分待ちだとか。

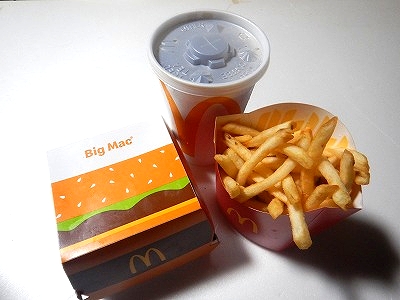

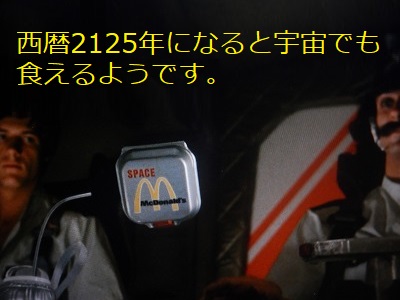

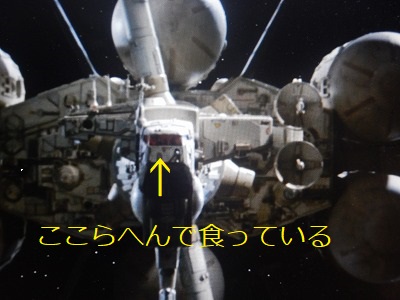

なんとなく「ビッグマック」が食いたくて買ってきた(18日のこと)ものの、子供の頃というより大学生くらいまでの遡りでいいんですが「ひと回りは小さくなった」と感じました。ジグ・マックとドグ・マックの違いがわかるくらいです(なんだその喩えは)。逆に考えると子供や女性でもかじりつきやすくなったのか。日本マクドナルドによれば、この商品は1968年にフランチャイズのピッツバーグ店で生まれたもので、売れ行き不振をひっくり返す起死回生の一手になったとか。

なんとなく「ビッグマック」が食いたくて買ってきた(18日のこと)ものの、子供の頃というより大学生くらいまでの遡りでいいんですが「ひと回りは小さくなった」と感じました。ジグ・マックとドグ・マックの違いがわかるくらいです(なんだその喩えは)。逆に考えると子供や女性でもかじりつきやすくなったのか。日本マクドナルドによれば、この商品は1968年にフランチャイズのピッツバーグ店で生まれたもので、売れ行き不振をひっくり返す起死回生の一手になったとか。

あのボリューム感は、大人が食って満足するレベルを目指したものだそうで、試験販売がバカ売れレベルの成績を収めたことから、その年のうちに全米の店舗に普及した後、1971年7月20日に銀座に上陸した日本の1号店を振り出しとして、今まで見たことのなかった形とかつて知らない味に出会うのです。当時まだ若かった親父がこれを食いたくて僕をダシにして連れていき、並んだ記憶はもはや歴史なのでした。

あのボリューム感は、大人が食って満足するレベルを目指したものだそうで、試験販売がバカ売れレベルの成績を収めたことから、その年のうちに全米の店舗に普及した後、1971年7月20日に銀座に上陸した日本の1号店を振り出しとして、今まで見たことのなかった形とかつて知らない味に出会うのです。当時まだ若かった親父がこれを食いたくて僕をダシにして連れていき、並んだ記憶はもはや歴史なのでした。

しかし田舎に展開するにはそこから何年もかかり、僕自身が自らマクドナルドと再会するのは高校1年の夏でした。当時地元の都市部に何軒くらいの店舗展開があったかまでは関心事にはなりませんでしたが、基地の近所(10キロは走りますけど)に出店されるまではさらに何十年もかかります。ところで、マクドナルド店舗の「最北端」は間違いなく北海道だろうと思ったらその通りで稚内店。ならば「最東端」は本州にあるかと期待したのにこれも中標津でした。

しかし田舎に展開するにはそこから何年もかかり、僕自身が自らマクドナルドと再会するのは高校1年の夏でした。当時地元の都市部に何軒くらいの店舗展開があったかまでは関心事にはなりませんでしたが、基地の近所(10キロは走りますけど)に出店されるまではさらに何十年もかかります。ところで、マクドナルド店舗の「最北端」は間違いなく北海道だろうと思ったらその通りで稚内店。ならば「最東端」は本州にあるかと期待したのにこれも中標津でした。

むむむ、すぐには行けぬ。この2店はかわねこさんのツーリングテーマに提案するか。などと勝手なことを考えながら地団駄を踏み、それじゃあ南とか西はどうなんだと調べたら・・・石垣島(さらに行けねえ)。思いっきり落胆しつつ、近場に何かないのかよとリサーチすると、軽井沢店が「一番標高の高いところにある」そうです。行くかそのうち(そのうちなのかよ)。何やら19日朝にシステム障害が起きて一部店舗は営業できなかったとかですが、たまに行った僕のせいじゃないよね。

むむむ、すぐには行けぬ。この2店はかわねこさんのツーリングテーマに提案するか。などと勝手なことを考えながら地団駄を踏み、それじゃあ南とか西はどうなんだと調べたら・・・石垣島(さらに行けねえ)。思いっきり落胆しつつ、近場に何かないのかよとリサーチすると、軽井沢店が「一番標高の高いところにある」そうです。行くかそのうち(そのうちなのかよ)。何やら19日朝にシステム障害が起きて一部店舗は営業できなかったとかですが、たまに行った僕のせいじゃないよね。