毎年恒例、基地の草払い。

数日前には〝雷予報〟も出ていたので心配でしたが、

雨の気配も無く、抜けるような青空。

木陰で休み休み作業しました。

裏庭の草はいつになく育ちがよろしいような???

最初に草刈り来たときには勢いのなかった梅の木が

完全復活でもーりもり!

「こりゃ枝打ちした方がいいかもね」というくらいには

わさっと茂ってました。

・・・来年は梅の実貰いにこようかしら(笑)

謎の改造人間 番外編

番外編というより異論です。仮面ライダークウガが制作された際のエピソードの一つとして、オダギリジョーさんが時折こんなことを言っていました。

番外編というより異論です。仮面ライダークウガが制作された際のエピソードの一つとして、オダギリジョーさんが時折こんなことを言っていました。

「ヘンシンっ、という掛け声の(緊迫した叫び)は僕が生み出した」

これはそれまでの仮面ライダーの掛け声がいかにも芝居じみていて「恥ずかしい」印象であったという趣旨を述べているようです。

えー? 芝居じみた感があったのは否定できませんが、そんなにこっばずかしいセリフであったでしょうか? これはおそらく、当時の変身ブームにあやかってそれらの番組を取り上げたワイドショーやバラエティー番組のリポーターのせいではないかと思います。彼らのリポート内で読み上げられる「変身」のセリフは、子供番組を小ばかにするような、自身の照れ隠しのような「へぇんしーん」という馬鹿台詞発音でしたから。オダジョーさんはそれを勘違いしているような気がします。

東京スカイツリーには年間10件ほどの落雷があるそうですが、回数として考えるとそんなものなのかと感じます。なんせ「東京の避雷針」に見えてしまうから。

東京スカイツリーには年間10件ほどの落雷があるそうですが、回数として考えるとそんなものなのかと感じます。なんせ「東京の避雷針」に見えてしまうから。

高さ400mより上の辺りで雷やら雲やらの調査研究が行われていて、ゲリラ雷雨に対する防災対策に役立てると。なんだかもうすぐその雷雨が来そうな気配です。

はてさて今日は新月さんたちに手伝ってもらってジャングル化してきた基地の草刈と枝打ちをやるのですが、曇り時々雨という天気予報が外れて最高気温34℃と過酷な日曜日になりそう。

はてさて今日は新月さんたちに手伝ってもらってジャングル化してきた基地の草刈と枝打ちをやるのですが、曇り時々雨という天気予報が外れて最高気温34℃と過酷な日曜日になりそう。

雷はともかく午後の猛暑は避けられそうもないから、早いとこ済ませたいのですが、低気圧が居座ってから肩とか腕とかの神経がずきずきもので腕がほとんど上がらねー・・・

戦力外自己申告もしていられないので、草刈りを手伝ってもらいながら脚立によじ登るというよりもう這い上がり(どうやってだ)、梅やら楓やら建物に枝が接触してくる部分を高枝切りバサミでうめき声を上げながら枝打ちしましたよ。誰も写真撮ってくれないからその証明できませんが。このあと、新月さんがいるあたりは、草刈と枝打ちした廃棄物で人間が入っていけないくらい←言い過ぎ の山が出来上がりましたが、やっぱり田舎です。この木陰に居ればすずしー。

戦力外自己申告もしていられないので、草刈りを手伝ってもらいながら脚立によじ登るというよりもう這い上がり(どうやってだ)、梅やら楓やら建物に枝が接触してくる部分を高枝切りバサミでうめき声を上げながら枝打ちしましたよ。誰も写真撮ってくれないからその証明できませんが。このあと、新月さんがいるあたりは、草刈と枝打ちした廃棄物で人間が入っていけないくらい←言い過ぎ の山が出来上がりましたが、やっぱり田舎です。この木陰に居ればすずしー。

詰め込んだら長かったわ

1作目が133分、2作目が125分ときて、そうか、「復讐者スカー」は脚本を絞り込んだからテンポも良く観やすく出来ていたんだと思いきや、「最後の錬成」はいろいろ捨てたキャラやエピソードがありながらも142分! あわや飽きるぞという寸でのところで縦軸をあれこれ詰め込んでの仕上がりでした。

1作目が133分、2作目が125分ときて、そうか、「復讐者スカー」は脚本を絞り込んだからテンポも良く観やすく出来ていたんだと思いきや、「最後の錬成」はいろいろ捨てたキャラやエピソードがありながらも142分! あわや飽きるぞという寸でのところで縦軸をあれこれ詰め込んでの仕上がりでした。

ちょっと長いわ。でもこれ以上切り詰めたらファンの人たちは怒るんだろうなあ。

ほぼ原作通りですからネタ晴らしも何も無いんですけど、ほぼ・・・なのでいちいち書き綴ることもないです。安心して観に行っていいんじゃないかと。僕は女優陣がなかなかのキャスティングでほっとしましたが、ウィンリィさんだけはどうも1作目から違うんじゃないかなあと思ったままです。

笑いを盗る 私の好きな言葉です

「最近のTwitterのタイムラインを見ていて、まあ山本メフィラスの話題が多いんですけどね」

「最近のTwitterのタイムラインを見ていて、まあ山本メフィラスの話題が多いんですけどね」

「そうそう、お父さんが言ってた『隣のシアターで同じ人がアームストロングやってるのがえぐい』ってツイートもあったよ」

ま、ここまではなんて事のない親子の団欒なんですが・・・

「斎藤工さんがウルトラマンになる人だったんですねー」

ななな・・・なにーっ!

「いやー、以前からポスターなんかでやたらと大きく掲載されてるなーとは思ってたんですよねー」

「あんたねー、あたしらの娘とは思えん発言だわ。罰として映画観てきなさい!」

実に久々に娘に笑いを盗られましたよ。

ちなみにこのボケをかました霙は、シン・ウルトラマンの主題曲歌っている人の、ボーカロイド時代からのファンだそうです。その「М87」をときどき口ずさんでいるのですが、まさかの一言でした。

まー御立派。

ムソルグスキーの響き

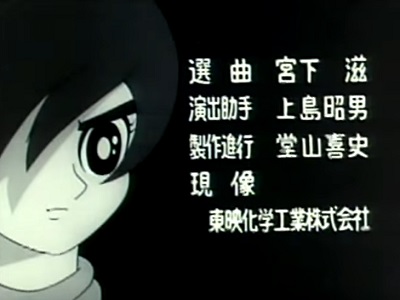

そろそろ書くことがなくなってきた、『禿山の聖ヨハネ祭の夜』の時節。地霊チェルノボーグと手下の魔物や幽霊、精霊が禿山で宴を開き、夜明けとともに消え去るムソルグスキーのあれです。この交響曲は1866年から67年にかけて作曲者自身が書き上げているそうですが、他の作曲家による編成も多く、改訂版などと呼ばれるものもあります。僕らの世代だと、60年代後半から70年代の東映動画アニメーション作品で、しばしば、第二次世界大戦を想起させるシーンに使われました。

そろそろ書くことがなくなってきた、『禿山の聖ヨハネ祭の夜』の時節。地霊チェルノボーグと手下の魔物や幽霊、精霊が禿山で宴を開き、夜明けとともに消え去るムソルグスキーのあれです。この交響曲は1866年から67年にかけて作曲者自身が書き上げているそうですが、他の作曲家による編成も多く、改訂版などと呼ばれるものもあります。僕らの世代だと、60年代後半から70年代の東映動画アニメーション作品で、しばしば、第二次世界大戦を想起させるシーンに使われました。

代表的なものがサイボーグ009の「太平洋の亡霊」冒頭、念力で蘇った旧日本海軍が60年代(かどうかは原作と照合するなら不明)の真珠湾を奇襲するシーンに出てくるのですが、当時の制作陣がなぜ禿山の一夜を持ってきたのかは定かでないにしろ、まあそんな雰囲気に使われるよなあという旋律ではあります。

「太平洋の亡霊」そのものが、戦死した息子の弔いを歪んだ情念で実行した科学者の仕業で、亡霊の軍隊は実体化してそのうえ無敵。最終的には放射能を帯びた戦艦がサンフランシスコに進撃していく物語です。そこに日本国憲法第九条を掲げ、平和の維持とはどういうものなのかを問いかけたエピソード。まさかムソルグスキーも作曲後100年してそんな扱いをされるとは思わなかったでしょう。地霊チェルノボーグの禿山の宴会は、死や破滅をイメージさせると云いますが、スラブの神話体系から読み解き直すと、封印された土着の信仰であり、さほど悪辣なモチーフではないとも感じるのです。

しかしさらに半世紀過ぎて、「太平洋の亡霊」という009の原作には無い、辻真先さんのオリジナル脚本が、反戦という視点から見つめた場合、そこにムソルグスキーのロシア人としての感性に基づく楽曲が流れていることは、なんとも皮肉な巡りあわせになっています。世の中が思想とかイデオロギーとか動かしようのないものに押し流されるとはいえ、ムソルグスキーの交響曲はこのアニメ番組の中では「平和のための軍事力ってそれでいいのか」という主張に花を添えているのです。

しかしさらに半世紀過ぎて、「太平洋の亡霊」という009の原作には無い、辻真先さんのオリジナル脚本が、反戦という視点から見つめた場合、そこにムソルグスキーのロシア人としての感性に基づく楽曲が流れていることは、なんとも皮肉な巡りあわせになっています。世の中が思想とかイデオロギーとか動かしようのないものに押し流されるとはいえ、ムソルグスキーの交響曲はこのアニメ番組の中では「平和のための軍事力ってそれでいいのか」という主張に花を添えているのです。