早朝移動は日の出の時刻が早まったために「遅れたか?」の心理が働き、夜中異動にシフトしてしまいパーキングエリアで時間調整というおバカな仕事の日々です。

早朝移動は日の出の時刻が早まったために「遅れたか?」の心理が働き、夜中異動にシフトしてしまいパーキングエリアで時間調整というおバカな仕事の日々です。

それじゃあ蕎麦でも食ってから一寝するかと注文したのはいいんですが、まさかこれほど立派で豪快なかき揚げが出てくるとは考えていなかった。胃もたれしそうで完食できねー・・・

1988年製ならもれなく35周年なわけですが、『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』が3月12日の封切りから本日で35年目を迎えます。キャラクターデザイナーが安彦良和さんではないため、絵的には好きではない上(まだ文庫本挿絵を描いた美樹本晴彦さんの方がまし)、1年戦争から14年も経過しているのにシャア・アズナブルのものの考え方が成長もしていない情けない展開で、映画としては自分の中では低評価でした。

1988年製ならもれなく35周年なわけですが、『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』が3月12日の封切りから本日で35年目を迎えます。キャラクターデザイナーが安彦良和さんではないため、絵的には好きではない上(まだ文庫本挿絵を描いた美樹本晴彦さんの方がまし)、1年戦争から14年も経過しているのにシャア・アズナブルのものの考え方が成長もしていない情けない展開で、映画としては自分の中では低評価でした。

この映画が上映されていた頃、スズキが小型車の新しい四駆を春に正式発表するといった話題は取り沙汰されいました。その小型車こそがエスクードなのですが、当時、1600ccもの(もの、なんですよ)排気量はスズキのエンジンとしては想像しにくいサイズでした。既に1300ccはジムニーに搭載されていたので、技術として不可能ではなかったのです。それでも開発当初はそのG13Aが使われるかもしれないという検討もあったらしく、5月の発表まで「ほんとかなあ」と半信半疑でした。

なにしろこのとき550ccのジムニーに乗っていた僕ですから、この排気量はまさにガンダムとνガンダムほどの違いを感じさせていたのです。

思い出すのが遅くなってしまいましたが、「クラッシャージョウ」の映画公開が1983年の同日でした。モブシーンが、アニメ漫画ファンにとってはひとつの見どころのような瞬間ゲスト出演芸のオンパレードでしたが、ああいうのは今見るとうっとおしいだけで好感持てません。とか言いながら、アルフィンにぶっ飛ばされる宇宙海賊が、今は亡き漫画家の和田慎二さんだったりしているのは、しょーがないなあ許しちゃおうかなーという贔屓目もあります。

思い出すのが遅くなってしまいましたが、「クラッシャージョウ」の映画公開が1983年の同日でした。モブシーンが、アニメ漫画ファンにとってはひとつの見どころのような瞬間ゲスト出演芸のオンパレードでしたが、ああいうのは今見るとうっとおしいだけで好感持てません。とか言いながら、アルフィンにぶっ飛ばされる宇宙海賊が、今は亡き漫画家の和田慎二さんだったりしているのは、しょーがないなあ許しちゃおうかなーという贔屓目もあります。

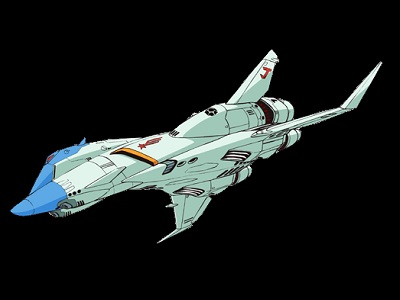

しかしこの作品は、原作本の挿絵で安彦良和さんが描いていた宇宙船ミネルバの、河森正治さんによるブラッシュアップ版の美しさが何より目を引くのでした。118mちょっとの全長という小型ながら万能汎用能力を詰め込み、航空機型と宇宙往還機を融合したフォルムは優れものです。それを初監督しながらキャラクターデザインと脚本と絵コンテと作画監督までこなした安彦さんの仕事はまさしく「宇宙が熱い」でした。

昨年秋に霰が夜なべして作ったオリジナル造形が、何やらコンクールの銀賞をいただいたようです。賞金が出るってんだからたいしたもんです。

昨年秋に霰が夜なべして作ったオリジナル造形が、何やらコンクールの銀賞をいただいたようです。賞金が出るってんだからたいしたもんです。

ずぶぬれになった甲斐があったか。もっとも波打ち際の撮影は全部ボツになったんですけどね。

唐突に頭の中に渦を巻いてしまいました、巨大ロボットの「眼?」はなぜ光るのだ?。こんなのは「機体が起動して通電するから」で全然かまわないんですが、ヒト型ロボットとはいえそれだけの外部視認用に顔が付いているわけじゃないだろうと。例えばマジンガーZの両眼部分には光子力ビームの発射装置が組み込まれています。ビームの放射システムはよくわかりませんが、光子力エネルギーをレンズか何かで収束して発射するとして、そのために常時、加速器がスタンバイ状態?

唐突に頭の中に渦を巻いてしまいました、巨大ロボットの「眼?」はなぜ光るのだ?。こんなのは「機体が起動して通電するから」で全然かまわないんですが、ヒト型ロボットとはいえそれだけの外部視認用に顔が付いているわけじゃないだろうと。例えばマジンガーZの両眼部分には光子力ビームの発射装置が組み込まれています。ビームの放射システムはよくわかりませんが、光子力エネルギーをレンズか何かで収束して発射するとして、そのために常時、加速器がスタンバイ状態?

そうでもしないと一声叫んでスイッチ入れた直後にビーム発射できないよな? と半分納得するしかない。しかしガンダムの場合、両眼部分の用途は全く異なり、サブカメラとビームライフルの照準とリンクするなど様々な光学センサーが仕込まれている。光学センサーを使う際に余計な光源があっても問題ないのか? 1年戦争時の地球連邦側モビルスーツで双眼の機体はガンダムくらいのもので、試作機ゆえのトライアルがあって、結果的に量産機にはガンキャノンのようなゴーグルタイプのスクリーン内に必要な機器を詰め込んでいますから、ガンダムの眼が光るのもヒカリモールス信号機能などより開発者の趣味でしかないような気がします。

ビーム兵器もカメラ・センサーも用いない「眼の奥」用途もあります。ジャンボーグAやレッドバロン、マッハバロンのように、眼の奥に操縦系があるもののなかで、ジャンボーグはセスナ機からヒト型に変形したのち、パイロットは脳髄と四肢を外部からの伝達ケーブルでリンクし動きをトレースさせるという優れもの。一方、ザブングルのように自動車運転の延長上に操縦系を持ち込んでしまう荒っぽいことをやっている。巨大ロボットの頭部の考え方って、未だに謎が多いです。

ビーム兵器もカメラ・センサーも用いない「眼の奥」用途もあります。ジャンボーグAやレッドバロン、マッハバロンのように、眼の奥に操縦系があるもののなかで、ジャンボーグはセスナ機からヒト型に変形したのち、パイロットは脳髄と四肢を外部からの伝達ケーブルでリンクし動きをトレースさせるという優れもの。一方、ザブングルのように自動車運転の延長上に操縦系を持ち込んでしまう荒っぽいことをやっている。巨大ロボットの頭部の考え方って、未だに謎が多いです。