風は吹いてるけど、温風。 乾いてるからマシかとは思ったけど 〝なんちゃって冷風機〟出動~! 即、はなが来ました。 ・・・やっぱり暑かったか。

笑いを盗る 私の好きな言葉です

「最近のTwitterのタイムラインを見ていて、まあ山本メフィラスの話題が多いんですけどね」

「最近のTwitterのタイムラインを見ていて、まあ山本メフィラスの話題が多いんですけどね」

「そうそう、お父さんが言ってた『隣のシアターで同じ人がアームストロングやってるのがえぐい』ってツイートもあったよ」

ま、ここまではなんて事のない親子の団欒なんですが・・・

「斎藤工さんがウルトラマンになる人だったんですねー」

ななな・・・なにーっ!

「いやー、以前からポスターなんかでやたらと大きく掲載されてるなーとは思ってたんですよねー」

「あんたねー、あたしらの娘とは思えん発言だわ。罰として映画観てきなさい!」

実に久々に娘に笑いを盗られましたよ。

ちなみにこのボケをかました霙は、シン・ウルトラマンの主題曲歌っている人の、ボーカロイド時代からのファンだそうです。その「М87」をときどき口ずさんでいるのですが、まさかの一言でした。

まー御立派。

ムソルグスキーの響き

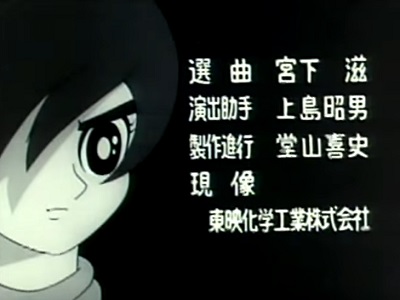

そろそろ書くことがなくなってきた、『禿山の聖ヨハネ祭の夜』の時節。地霊チェルノボーグと手下の魔物や幽霊、精霊が禿山で宴を開き、夜明けとともに消え去るムソルグスキーのあれです。この交響曲は1866年から67年にかけて作曲者自身が書き上げているそうですが、他の作曲家による編成も多く、改訂版などと呼ばれるものもあります。僕らの世代だと、60年代後半から70年代の東映動画アニメーション作品で、しばしば、第二次世界大戦を想起させるシーンに使われました。

そろそろ書くことがなくなってきた、『禿山の聖ヨハネ祭の夜』の時節。地霊チェルノボーグと手下の魔物や幽霊、精霊が禿山で宴を開き、夜明けとともに消え去るムソルグスキーのあれです。この交響曲は1866年から67年にかけて作曲者自身が書き上げているそうですが、他の作曲家による編成も多く、改訂版などと呼ばれるものもあります。僕らの世代だと、60年代後半から70年代の東映動画アニメーション作品で、しばしば、第二次世界大戦を想起させるシーンに使われました。

代表的なものがサイボーグ009の「太平洋の亡霊」冒頭、念力で蘇った旧日本海軍が60年代(かどうかは原作と照合するなら不明)の真珠湾を奇襲するシーンに出てくるのですが、当時の制作陣がなぜ禿山の一夜を持ってきたのかは定かでないにしろ、まあそんな雰囲気に使われるよなあという旋律ではあります。

「太平洋の亡霊」そのものが、戦死した息子の弔いを歪んだ情念で実行した科学者の仕業で、亡霊の軍隊は実体化してそのうえ無敵。最終的には放射能を帯びた戦艦がサンフランシスコに進撃していく物語です。そこに日本国憲法第九条を掲げ、平和の維持とはどういうものなのかを問いかけたエピソード。まさかムソルグスキーも作曲後100年してそんな扱いをされるとは思わなかったでしょう。地霊チェルノボーグの禿山の宴会は、死や破滅をイメージさせると云いますが、スラブの神話体系から読み解き直すと、封印された土着の信仰であり、さほど悪辣なモチーフではないとも感じるのです。

しかしさらに半世紀過ぎて、「太平洋の亡霊」という009の原作には無い、辻真先さんのオリジナル脚本が、反戦という視点から見つめた場合、そこにムソルグスキーのロシア人としての感性に基づく楽曲が流れていることは、なんとも皮肉な巡りあわせになっています。世の中が思想とかイデオロギーとか動かしようのないものに押し流されるとはいえ、ムソルグスキーの交響曲はこのアニメ番組の中では「平和のための軍事力ってそれでいいのか」という主張に花を添えているのです。

しかしさらに半世紀過ぎて、「太平洋の亡霊」という009の原作には無い、辻真先さんのオリジナル脚本が、反戦という視点から見つめた場合、そこにムソルグスキーのロシア人としての感性に基づく楽曲が流れていることは、なんとも皮肉な巡りあわせになっています。世の中が思想とかイデオロギーとか動かしようのないものに押し流されるとはいえ、ムソルグスキーの交響曲はこのアニメ番組の中では「平和のための軍事力ってそれでいいのか」という主張に花を添えているのです。

大菩薩ライン越えられず

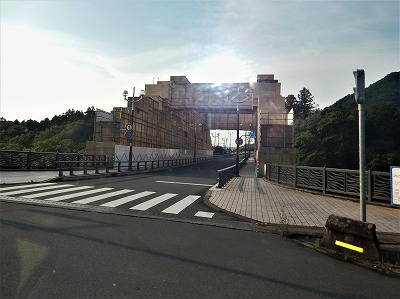

よせばいいのに中央道を使わず国道411で県境を越え山梨県に向かったのが運の尽き。先だっての大雨で、丹波山村に入ったところで落石が発生し、15日から通行止めだと。

よせばいいのに中央道を使わず国道411で県境を越え山梨県に向かったのが運の尽き。先だっての大雨で、丹波山村に入ったところで落石が発生し、15日から通行止めだと。

知らんかったわーでは済まない。また青梅街道まで戻るのかよとも思いましたが国道139と山梨県道18を組み合わせ、小菅村経由で国道411へトラバースしまして、柳沢峠を下るの構図。

なにをやってるんだと言われましょうが、夜が明けた頃に埼玉県の毛呂山で仕事してたもんで、2時間もあれば行けるかねえと走り出しての山越え山越えですよ。だって「そろそろ桃が季節入り」なんて話を、先日かき氷食いながら耳にしちゃったんだもん。

なにをやってるんだと言われましょうが、夜が明けた頃に埼玉県の毛呂山で仕事してたもんで、2時間もあれば行けるかねえと走り出しての山越え山越えですよ。だって「そろそろ桃が季節入り」なんて話を、先日かき氷食いながら耳にしちゃったんだもん。

笛吹市の辺りは今年、夕立が無いそうで、桃は豊作だとか。あさイチの入荷は瞬殺。「あと30分くらいで次のが来ます」と。

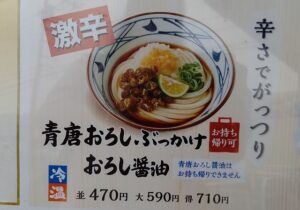

じゃあ待ちますわー。と売り場を離れ、食堂に出向いて、あおいろさんから教わった「ラーほー」を注文。ラーメン仕立てのスープにほうとうを入れたという「馬鹿馬鹿しくも良くできてて」(あおいろ談)の献立。知らんかったわーのままだったら中華うどんになりかねない面白い味わいでした。

じゃあ待ちますわー。と売り場を離れ、食堂に出向いて、あおいろさんから教わった「ラーほー」を注文。ラーメン仕立てのスープにほうとうを入れたという「馬鹿馬鹿しくも良くできてて」(あおいろ談)の献立。知らんかったわーのままだったら中華うどんになりかねない面白い味わいでした。

でもって2度目の入荷の「ちよひめ」を買い求め、雁坂みちへと戻ったという、まあほんとに何やってんでしょ?な梅雨の中休み。

確かにとても混んでいた。

夏至を取り入れていた日本の旧暦だと田植えの終盤で、半夏生の頃まで余裕はなかったようですが、古代のスラブ民族には夏至の風習にイワン・クパーラと呼ばれる土着のお祭りがあります。水と火が交わる日と伝えられ、河原で焚き火をしながら集団で水につかり、女性たちは花占いのために作った花冠を川に投げ入れ、皆で焚火を飛び越えるといった行事が、ロシアやベラルーシ、ポーランド、ウクライナの人々によって行われていたそうです。今はそれどころじゃないけど。

夏至を取り入れていた日本の旧暦だと田植えの終盤で、半夏生の頃まで余裕はなかったようですが、古代のスラブ民族には夏至の風習にイワン・クパーラと呼ばれる土着のお祭りがあります。水と火が交わる日と伝えられ、河原で焚き火をしながら集団で水につかり、女性たちは花占いのために作った花冠を川に投げ入れ、皆で焚火を飛び越えるといった行事が、ロシアやベラルーシ、ポーランド、ウクライナの人々によって行われていたそうです。今はそれどころじゃないけど。

しかしよくよく観察すると、このイワン・クパーラという言葉はキリスト教文化の混じったもので、イワンはヨハネのことを示しています。クパーラは洗礼を意味していて、土着の信仰にキリスト教が溶け込んだことがわかります。そのため、聖ヨハネ祭に引っ張られてイワン・クパーラ自体も夏至から開催が洗礼者ヨハネの誕生日(6月24日)にずれているとか。ムソルグスキーの「禿山の一夜」のチェルノボーグも23日頃の活動。案外、合理的にやっちゃうんだなあ。

しかしよくよく観察すると、このイワン・クパーラという言葉はキリスト教文化の混じったもので、イワンはヨハネのことを示しています。クパーラは洗礼を意味していて、土着の信仰にキリスト教が溶け込んだことがわかります。そのため、聖ヨハネ祭に引っ張られてイワン・クパーラ自体も夏至から開催が洗礼者ヨハネの誕生日(6月24日)にずれているとか。ムソルグスキーの「禿山の一夜」のチェルノボーグも23日頃の活動。案外、合理的にやっちゃうんだなあ。