体熱なんか関係ねーよというほどの暑さで、同行した家内の顔も真っ赤です。これはいかんと通りかかったコンビニに飛び込み、ロックアイスを購入して即席の氷枕ですよ。先代らすかるの頃から夏はこれです。

体熱なんか関係ねーよというほどの暑さで、同行した家内の顔も真っ赤です。これはいかんと通りかかったコンビニに飛び込み、ロックアイスを購入して即席の氷枕ですよ。先代らすかるの頃から夏はこれです。

置き方というか挟み方は家内がいろいろ研究して、ロックアイスだけでなく凍らせたお茶などのペットボトルも同梱して、これを首筋に「横にしてあてる」と、かなり安定性が高まり冷却効率もなかなかです。

ただしロックアイスはせいぜい90分しかもちません。

日産フィガロは、初代マーチをベースとして作られた日産パイクカーの集大成、という話はいまさら書き出してどうする?なほど有名なものです。

日産フィガロは、初代マーチをベースとして作られた日産パイクカーの集大成、という話はいまさら書き出してどうする?なほど有名なものです。

が、あらためて、その初代マーチを見比べると、こんなに違うものだった。という点が驚きです。企画力とデザインのセンスと、多少は機能性(室内空間など)をスポイルしようとも、面白楽しい方向への割り切りを感じます。

これもおそらく広く知られていることと思いますが、フィガロのネーミングは、歌劇「フィガロの結婚」が基になっているようで、1786年にモーツァルトが作曲、初演したものはどなたでも序曲の旋律くらいはわかるあれです。が、この歌劇の原作は、劇作家ボーマルシェによる戯曲で、1778年に書かれたものです。貴族階級を批判する諷刺的な内容で、要は助平な領主の伯爵と理髪師のフィガロが、フィガロの婚約者をめぐってやり合いする(おいおい、丸めすぎだろ)

これもおそらく広く知られていることと思いますが、フィガロのネーミングは、歌劇「フィガロの結婚」が基になっているようで、1786年にモーツァルトが作曲、初演したものはどなたでも序曲の旋律くらいはわかるあれです。が、この歌劇の原作は、劇作家ボーマルシェによる戯曲で、1778年に書かれたものです。貴族階級を批判する諷刺的な内容で、要は助平な領主の伯爵と理髪師のフィガロが、フィガロの婚約者をめぐってやり合いする(おいおい、丸めすぎだろ)

ボーマルシェの作品にモーツァルトがデザインを加える。という視点で見ると、日産フィガロにおいては初代マーチの基本デザインを手がけたジウジアロー氏がボーマルシェ、これをパイクカーに仕立てた古場田良郎さんがモーツァルトのポジションと考えても良いでしょう。いやもうそのあたりは、初代マーチの設計統括を担当した伊藤修令さんもいますので、ジウジアローから古場田さんという物言いは、無理やりなこじつけですが。

ボーマルシェの作品にモーツァルトがデザインを加える。という視点で見ると、日産フィガロにおいては初代マーチの基本デザインを手がけたジウジアロー氏がボーマルシェ、これをパイクカーに仕立てた古場田良郎さんがモーツァルトのポジションと考えても良いでしょう。いやもうそのあたりは、初代マーチの設計統括を担当した伊藤修令さんもいますので、ジウジアローから古場田さんという物言いは、無理やりなこじつけですが。

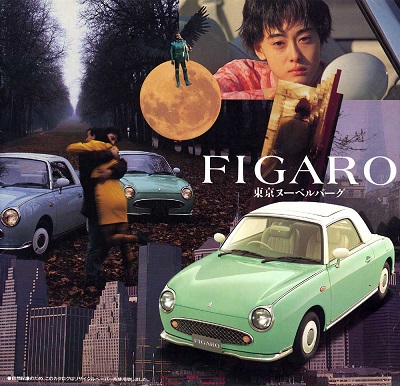

そういった背景とパイクカーの時代を振り返ると、やはりバブル景気に後押しされていたのだと感じます。これ1台のために・・・というよりこれ1台で日産をアピールするために映画まで作ってしまう熱量ですから、フィガロ自体のカタログも、自動車を売るための情報は最小限で、諸元と車体色くらいは基本にあるとしても、その他はほぼ「フィガロのある風景」だけを演出したグラフ誌です。

そういった背景とパイクカーの時代を振り返ると、やはりバブル景気に後押しされていたのだと感じます。これ1台のために・・・というよりこれ1台で日産をアピールするために映画まで作ってしまう熱量ですから、フィガロ自体のカタログも、自動車を売るための情報は最小限で、諸元と車体色くらいは基本にあるとしても、その他はほぼ「フィガロのある風景」だけを演出したグラフ誌です。

さもしい話ですが、いま、このカタログの取引価格ってなかなか凄い値段です。買えない額ではないけれど、まあ・・・買わねーな。と思っていたら

という霙のひとことで、こいつ、本気だと知らされるのでした。

・・・いつの間にどこから手に入れたんだ?

などとうそぶいておきながら、どちらかがアイスコーヒーで、アイスコーヒーじゃない方はペプシ・コーラだったりするのです。ドリンクバーでもないのに両方注文している健康的に愚かなやつ。←俺だよ

などとうそぶいておきながら、どちらかがアイスコーヒーで、アイスコーヒーじゃない方はペプシ・コーラだったりするのです。ドリンクバーでもないのに両方注文している健康的に愚かなやつ。←俺だよ

お茶にも珈琲にも利尿作用があるため、水分補給には適さない飲み物という説がある一方で、アイスコーヒーなんて98%が水だぜ。という逆説もある。どちらにも一理あるんで「美味しく飲めりゃいいじゃん」と逃げてしまいます。

先日、なんで熱中症っぽかったかと言えば、先週の日中の移動がきつかった。ぷらすBLUEの屋根は鉄板と断熱材を持たないから、幌生地は触れないほど熱くなり、エアコン自体が30年ものでコンプレッサーの圧も落ちているのです。2000回転出ていないと冷風にならない。そんな、高速はともかく一般道で2000回転って、常時3速で走れというのか!(笑 4ATのオーバードライブをカットすればたぶんそうなる)

仕方がないのでロックアイスを1パック買って、ヘッドレストと後頭部の間にあてがって走ってましたが、移動して事をして車に戻ってくるともう使い物にならないほどだったのよ。

正式総称を「ピタッとラスカル立体マグネット」と言い、第四弾には「お役立ちまっくす編part2」という呼称が与えられていました。

正式総称を「ピタッとラスカル立体マグネット」と言い、第四弾には「お役立ちまっくす編part2」という呼称が与えられていました。

第三弾同様、全6種で、うちシークレットが1種類という布陣ですから、家族動員して挑戦。前回の2種類と今回のこれで、あとは1種類とシークレットという好スタートなんですが・・・

やっぱりだぶるのです。しかもこいつら睫毛があって、花飾りをつけている。ということは、ラスカルじゃない。最終回だったかに出てくる、ラスカルの伴侶となるアライグマ設定ですね。それが第四弾のシークレット。まさかのだぶるを超えたとりぷるを引き当ててしまいました。

やっぱりだぶるのです。しかもこいつら睫毛があって、花飾りをつけている。ということは、ラスカルじゃない。最終回だったかに出てくる、ラスカルの伴侶となるアライグマ設定ですね。それが第四弾のシークレット。まさかのだぶるを超えたとりぷるを引き当ててしまいました。

3個目が出てくるまでは「小美人@ザ・ピーナッツ」と言っていたのですが・・・

なぜかというと、1個目で小躍りしていてこれがだぶったとき、2個目の左目の横に「泣き黒子」が、製品上の品質問題でついていたのです。

なぜかというと、1個目で小躍りしていてこれがだぶったとき、2個目の左目の横に「泣き黒子」が、製品上の品質問題でついていたのです。

左目の泣き黒子といったら、それこそがザ・ピーナッツの伊藤エミ・ユミの見分け方です。といっても、どっちがどっちなんだか知りません。ともあれこれで残るは1種類。次回、完結するか地獄のロード行きかってところです。

71年7月30日の夜、少年たちは厭な予感を胸中に抱えながらも、新聞の番組欄とは異なるテレビ放送の緊迫感をブラウン管から感じ取っていました。

この日、岩手県雫石上空で旅客機と自衛隊機が衝突事故を起こすという大惨事が発生し、テレビ各局とも一斉に、報道枠の特別番組を流していたのです。結果、この日の「帰ってきたウルトラマン」も放送が休止となり、少年たちはがっくりと項垂れ、チャンネル権は大人たちに奪われてしまったのでした。

何ががっかりだったかって、予定されていた番組のサブタイトルが「ウルトラセブン参上!」ですもん。ゾフィーと初代という構図をずっと以前に見ていたとはいえ、「別番組のウルトラ戦士が共演」というシークエンスは同シリーズでは初めてだったのですから。

1週間後にこの放送は成されましたが、見てみたらセブン参上前に郷秀樹がマットビハイクルに乗り込み(駐車場所も郷の居所もそれでいいのかという突っ込みは、当時は考えなかった)走り続けるカット割りの長いこと。これは嬉しい演出でした。

しかし、ベムスターも新ウルトラマン初の宇宙怪獣でありながら、いきなり宇宙ステーションを食いつぶすところが全日空機事故とイメージが重なり、宇宙で亡くなった梶キャプテン夫人への弔問に赴く加藤隊長の姿にはっとさせられ、マットアローが迎撃する際の距離感に事故を連想させられたり、その頃社会で何が起きていたかを刷り込まれた感がありました。なによりウルトラセブン、出てきてそれだけか! というところに拍子抜けさせられたんですけどね。