お♪ の胡蝶蘭が咲きました。

週末は日にも当ててもらえないのによく咲いた!

(まぁそもそも直射日光ご法度ですけど)

褒めてあげよう。

数はついたぞ数は。

問題は何個咲いてくれるかだわ・・・

お♪ の胡蝶蘭が咲きました。

週末は日にも当ててもらえないのによく咲いた!

(まぁそもそも直射日光ご法度ですけど)

褒めてあげよう。

数はついたぞ数は。

問題は何個咲いてくれるかだわ・・・

TDA第一戦、リミテッドクラスに出場した梅津知浩選手のJADE-Ⅲは、後部キャノピーを撤去した軽量化策。様になっています。が、レースはそうそう甘くない。序盤戦で好位置には持って行けず、敗者復活戦も突破不可で、ベスト4には残れませんでした。まあデビュー戦で表彰台にあがっちっゃたりしたら、ここまでの9年間は何だったんだということになりかねません。練習ということでアンリミテッドクラスにも出走しましたが、今一歩の戦果なしです。

TDA第一戦、リミテッドクラスに出場した梅津知浩選手のJADE-Ⅲは、後部キャノピーを撤去した軽量化策。様になっています。が、レースはそうそう甘くない。序盤戦で好位置には持って行けず、敗者復活戦も突破不可で、ベスト4には残れませんでした。まあデビュー戦で表彰台にあがっちっゃたりしたら、ここまでの9年間は何だったんだということになりかねません。練習ということでアンリミテッドクラスにも出走しましたが、今一歩の戦果なしです。

「コース攻略の組み立てがまだまだ出来ていません。初陣とはいえ、初参戦で走る人もいるわけですから、土俵は一緒です」

島雄司監督はなかなか手厳しいです。彼は彼でチーム監督を兼任しながら競技全体の主催者として仕事をしなくてはならないので、ウエストウインにかまけていられないというもどかしさがあります。講評としては、技術と経験値は走り込んで紡いでいくものですから、非力なクルマをどうコントロールするかのセンスに期待しましょう。

アンリミテッドクラスは、結果を先に言えば、川添哲朗選手の優勝でした。しかし並み居る先端ノウハウ詰込みの車両勢に対して、やはり吊るしパーツで組んでいる足回りでは苦戦を強いられたそうです。

「今回の優勝は運に恵まれていました。まず、例のJB23の子が仕事の都合で帰省できず府参戦だったこと。もうひとつは、前回同様強敵となったJB33のテクニックが川添君を追い詰めました。どうにかタイム差ゼロで再戦となりましたがやはり全体的に押され気味。辛くも相手のミスで優勝がこっちに来てくれた」

島監督は大きな課題を持ち帰ることになりました。が、川添君はMINERVA‐Ⅱと自身の伸び代をまだ保有していると話しています。それはどういうことなのか。後藤誠司選手の不在というファクターがかかわっているようです。対後藤の戦いを繰り広げながらも、チームの常勝に何が必要かを判断して共倒れを回避してきた川添君にとって、これからは隠していた牙をいくらでも向けられる。意外と彼のクレバーな走りの中から、キレた瞬間が垣間見えるかもしれません。

島監督は大きな課題を持ち帰ることになりました。が、川添君はMINERVA‐Ⅱと自身の伸び代をまだ保有していると話しています。それはどういうことなのか。後藤誠司選手の不在というファクターがかかわっているようです。対後藤の戦いを繰り広げながらも、チームの常勝に何が必要かを判断して共倒れを回避してきた川添君にとって、これからは隠していた牙をいくらでも向けられる。意外と彼のクレバーな走りの中から、キレた瞬間が垣間見えるかもしれません。

今回より一方的に、川添哲朗選手のエスクードをMINERVA‐Ⅱ、梅津知浩選手のエスクードをJADE‐Ⅲと呼称するのですが(まあ受けずに廃れるだろう)、後藤誠司選手の手を離れるあの個体にも、Ⅰを冠した名前を考えなくてはならないとか思っているうちに、MINERVA‐Ⅱの大がかりな改修が終わっていました。

「実物を見たら唸ると思いますよ。デフの右側を強化補強したんです。それで充分ではありませんが、身内仲間たちの徹夜手弁当作業で仕上げました」

と、島雄司監督は自信ありげに話します。エスクードのデフはアルミニウム製の筐体が災いし、ダカールラリーでアピオが苦戦した(割れてしまう)逸話がありますが、短時間に大きな負荷をかけるTDAでもそれは同じで、その補強を施したのだそうです。

しかし彼らがエスクードで参戦してから10年。他社の四駆も基本性能が向上し、ドライバーのテクニックも磨かれてきました。その中でも、JB23を車体上部に関して軽量化を図り、逆にシャーシレベルには補強をバラストを兼ねて行うという、車高に対して重心を下げるなら至極当然な手法のドライバーが出てきています。

「しかもですね、この子は14歳の時からダートラを走っているんです。ちょうど我々と同じ10年めなんですよ。走りを見たら、後藤・川添の両方の走りができる。この子は台風の目になりそうです」

島監督がそこまで評価する強敵のようです。

というところで話を戻しますが、後藤くんはしばしTDAから離れるとのことで、彼専用のエスクードは同様に戦線から遠のきます。けれども彼と彼のエスクードがこの10年にわたって築いた戦果は偉大なものです。その功績をたたえて、彼のエスクードを『Vehicle Of Yare Adaptable Gravel Endurance Runner‐1』と命名します。

いずれ彼が戦線復帰する際、その車両はVОYAGER‐Ⅱとなります。あーようやくさよならジュピターから離れられたよ(笑)

さてウエストウインのルーキー、梅津くんは、もちろんそこまで走り込んではいないのですが、今どき初代のテンロクエスクードでレジントップなどという変わり種で早くも目立っております。いや、だけど、同じTA01Rでもリアのトラクションは「ただのコンバーチブル」よりかけやすいのがレジントップ。ただしレジントップは「ただのハードトップ」より10キロ重いんですけどね(笑 せめて頭上のパネルを外させるか)

さてウエストウインのルーキー、梅津くんは、もちろんそこまで走り込んではいないのですが、今どき初代のテンロクエスクードでレジントップなどという変わり種で早くも目立っております。いや、だけど、同じTA01Rでもリアのトラクションは「ただのコンバーチブル」よりかけやすいのがレジントップ。ただしレジントップは「ただのハードトップ」より10キロ重いんですけどね(笑 せめて頭上のパネルを外させるか)

そんな梅津くんに、川添くんが様々な指南を施しています。監督が鳥肌を立てるほどの、TDA攻略理論です。概略を聴きましたが、なるほど彼はそれで10年戦ってきたのかと、目から鱗が落ちる思いでした。

その内容は企業秘密なので書きませんが、同時にとても的確でとても笑えるアドバイスが彼が梅津くんに出ています。

「相手のジムニーたちはいろいろいじって100馬力ものスープアップをしている。だけどお前が乗る01Rは、最初から100馬力」

「相手のジムニーたちはいろいろいじって100馬力ものスープアップをしている。だけどお前が乗る01Rは、最初から100馬力」

いやー、何も言えねー(笑) でもそれで膝を打ってしまうところが、梅津くんのかわいいところだそうです。

第一戦の結果報告は後日!

不二家・エイワが73年に始めたとか、石村萬盛堂が78年に始めたとか、全国飴菓子工業協同組合が80年に始めたとかそれぞれが元祖であることを主張していることなど、ホワイトデーの名前は知っていても由来なんか知りませんわ。

こうした販売元のアピールがどう昇華されているのかと言えば、「貰ったものの金額よりやや多く返す」(返さないってのもあるけど)に対して女の子たちは返礼に「がっかりした」「事前に好みを調べてほしい」ってことで、お菓子類はアクセサリーにとって代わられているそうです。

というか、

渋谷駅周辺の病的なまでの(失礼)都市再開発は、地方の時代とかなんとか言いながらそれを実行しようとも実現させようともしない政治家の無能や本音を浮き彫りにしたかのようで、まあそれ自体は渋谷駅前に限ったことではなく、もはや歯止めのかけようもない東京都内の暴走的一極集中も同様なんですが、この記事はそういう思想的なお話じゃありません。近づきつつあるちょっと近未来の渋谷のことです。

渋谷駅周辺の病的なまでの(失礼)都市再開発は、地方の時代とかなんとか言いながらそれを実行しようとも実現させようともしない政治家の無能や本音を浮き彫りにしたかのようで、まあそれ自体は渋谷駅前に限ったことではなく、もはや歯止めのかけようもない東京都内の暴走的一極集中も同様なんですが、この記事はそういう思想的なお話じゃありません。近づきつつあるちょっと近未来の渋谷のことです。

渋谷駅前と言えば、かつて東急東横線などで使われていた旧5000系車両が、再開発の事情で現在保存されているハチ公前広場から秋田県大館市に移設されるとかで話題になっていますが、車両をどかすならハチ公像そのものもどかさないと再開発できないわけで、ハチ公の像も何処へ移すのかで注目されています。しかし近未来の東京都内、なかんずく2040年代の渋谷なんてそんな生易しいもんじゃないのです。

渋谷駅前と言えば、かつて東急東横線などで使われていた旧5000系車両が、再開発の事情で現在保存されているハチ公前広場から秋田県大館市に移設されるとかで話題になっていますが、車両をどかすならハチ公像そのものもどかさないと再開発できないわけで、ハチ公の像も何処へ移すのかで注目されています。しかし近未来の東京都内、なかんずく2040年代の渋谷なんてそんな生易しいもんじゃないのです。

「モルダイバー」の世界における東京では、超高密に過密してしまった首都圏の土地問題をどうにかしようと、都市そのものを超高層巨大構造体「複合体(コンプレックス)」として立体化し、その各階層をクラスターという街区にして街を営んでいます。渋谷駅周辺も、この複合体に土地活用されて大きく変貌しており、うっかり「じゃあ待ち合わせはハチ公で」などと言ってしまうと、「どっちの?」と問われます。

「モルダイバー」の世界における東京では、超高密に過密してしまった首都圏の土地問題をどうにかしようと、都市そのものを超高層巨大構造体「複合体(コンプレックス)」として立体化し、その各階層をクラスターという街区にして街を営んでいます。渋谷駅周辺も、この複合体に土地活用されて大きく変貌しており、うっかり「じゃあ待ち合わせはハチ公で」などと言ってしまうと、「どっちの?」と問われます。

誰がどう誘致するのか知りませんが、駅前のハチ公像は健在ながら、そのド真ん前にハチ公大仏なる構造物を擁した超高層建築が鎮座しており、こちらのハチ公の「眼」の位置にある展望フロアが新たなデートスポットになっているのです。いったい渋谷区やこれを作った事業主はどういうセンスをしているんだ? という風景。20年後がなんとなく楽しみです。・・・すいません、ただそれだけです。

誰がどう誘致するのか知りませんが、駅前のハチ公像は健在ながら、そのド真ん前にハチ公大仏なる構造物を擁した超高層建築が鎮座しており、こちらのハチ公の「眼」の位置にある展望フロアが新たなデートスポットになっているのです。いったい渋谷区やこれを作った事業主はどういうセンスをしているんだ? という風景。20年後がなんとなく楽しみです。・・・すいません、ただそれだけです。

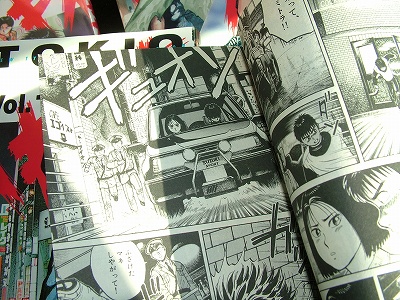

たがみさんの「なぁばすぶれいくだうん」や松本大洋さんの「点&面」に続いてスズキエスクードが漫画に登場するのは、90年代に入ってから中原裕さんが少年誌で連載した「トキオ」でした。前2作がオフロードテイストのエスクードであったことに対して、この漫画は渋谷という舞台、チーマー間の抗争と復讐劇を描いたことから、出てくるエスクードもある種エスクードらしいシティオフローダー(って書くとなんか悔しい気もする)

たがみさんの「なぁばすぶれいくだうん」や松本大洋さんの「点&面」に続いてスズキエスクードが漫画に登場するのは、90年代に入ってから中原裕さんが少年誌で連載した「トキオ」でした。前2作がオフロードテイストのエスクードであったことに対して、この漫画は渋谷という舞台、チーマー間の抗争と復讐劇を描いたことから、出てくるエスクードもある種エスクードらしいシティオフローダー(って書くとなんか悔しい気もする)

気を取り直して観察すると、これはTA01Rで、スズキスポーツのランプステー(あ、ぷらすBLUEが使ってるやつだ)や同ブランドのスペアタイヤカバーなど、当時のモンスターブランドでドレスアップされ、オートエキスポ製のルーフラック用キャリアフレームも取り付けてあるという、それって実車を見なけりゃ描けないでしょうという凝りようです。

中原さんご自身か、編集担当者の周囲に、これに乗っていた人がいるのでしょう。「トキオ」の設定年代が199X年とされているけれど、こうしたパーツやモンスターの販売履歴をプロファイルすれば、だいたいいつごろの渋谷だったのかはイメージできます。

だけどこの01R、このあともう一回登場して東京湾にダイブしちゃうのが残念・・・

いよいよ常磐線が不通区間を復旧させ東京から仙台をつなぐことになります。しかし震災以前から、あの三月のダイヤ改正で東京からいわきまで、いわきから仙台までと寸断する乗り継ぎ路線化されることになっていました。今回の改正ではどうなっているのか知りませんが、一気通貫できない鉄路というのは路線力の後退です。そして復旧するのは常磐線であって、それは慶事だとしても福島第一原発エリアの解決ではない。風化と忘却を恐れなくてはならないことは変わりません。

いよいよ常磐線が不通区間を復旧させ東京から仙台をつなぐことになります。しかし震災以前から、あの三月のダイヤ改正で東京からいわきまで、いわきから仙台までと寸断する乗り継ぎ路線化されることになっていました。今回の改正ではどうなっているのか知りませんが、一気通貫できない鉄路というのは路線力の後退です。そして復旧するのは常磐線であって、それは慶事だとしても福島第一原発エリアの解決ではない。風化と忘却を恐れなくてはならないことは変わりません。

にもかかわらず、日本どころか世界中ウイルス感染問題でそれどころじゃなくなってしまった。最初のニュースが流れてからこっち、国の対応が源発事故の頃と(政権政党は違うけれど)同じにしか見えない判断の甘さと間違いと隠ぺいというか、すっとぼけ。

デマ流言に踊らされる民衆も、当時以上に落ちぶれている気がします。でも、あれほど放射性物質で風評被害に遭った人々が、もっとたちの悪いウイルスが蔓延しているであろう首都圏に対して攻撃的な言動を起こしていないことが救いだなあと思います。