うちは夫婦ともに両親を亡くしたので、ことしからしばらくの間、敬老の日とは縁遠くなりました。いずれ自分がそこに足を突っ込むまで、生きているかどうかわかんないし・・・と思っているのですが、いつの間にか案外近い将来になっちまってます。

うちは夫婦ともに両親を亡くしたので、ことしからしばらくの間、敬老の日とは縁遠くなりました。いずれ自分がそこに足を突っ込むまで、生きているかどうかわかんないし・・・と思っているのですが、いつの間にか案外近い将来になっちまってます。

歳より若く見られるのは悪い気はしないけれど、要するに中身がまだまだ大人じゃないんだよね。

9月19日。あの死神ことサイボーグ004、アルベルト・ハインリヒの誕生日なんだそうですが、例によってこういう設定がいつ頃付け加えられたのか、あるいはこの漫画が始まった頃すでに9人分とギルモア博士の誕生日設定は、原作者が作っていたのか、よくわかりません。

ハインリヒは生年があやふやな他のメンバーと違い、東西ドイツ分裂時代というバックボーンを背負っています。だから、設定された年齢(昭和版で28歳、平成版から30歳)が絞り込め、1930年代と推定されます。え? うちの親父が1935年生まれだったよ。

ハインリヒは東ドイツの国籍だった男で、いわゆるベルリンの壁は1961年8月に打ち立てたものなので、昭和設定で言うなら28差し引いて1933年、平成設定だと31年が東西封鎖時を基準とした推定生年ということになります。彼が動物運搬のトラックに恋人を隠して東ベルリンの検問所を突破しようとして失敗、銃撃されて重体となるのは有名な話ですが、壁ができた年に脱出したかどうかがカギとなっていきます。

このとき彼はシャツにジャケット姿。警備兵は冬服装備なので、8月からは幾ばくか月日が経過しているようです。恋人がノースリーブなのは、着ぐるみに入るためでしょう。この脱出準備に要した手間や時間を考えると、どんなに急いでも61年の晩秋あたりかと思われます。

まあそんな忌まわしい過去は棚上げして、石巻では彼の誕生祭が開かれています。御年88歳か90歳? 改造された時点で年齢は止まってしまったともいわれていますが。

先月、カップヌードルが1971年9月の登場以来、世界規模で累計500億食の出荷を突破したとか。50年めの大記録です。自分じゃそのうちの何食分食ったかなんて覚えていません。

先月、カップヌードルが1971年9月の登場以来、世界規模で累計500億食の出荷を突破したとか。50年めの大記録です。自分じゃそのうちの何食分食ったかなんて覚えていません。

だけどこれを初めて食った日のことは、鮮明に覚えています。翌年、72年10月の夜のことです。

その日、親父がにこにこしながら箱買いしてきたこれを人数分リュックサックに詰め込み、お袋は家にあった水筒という水筒にお湯を注ぎ、僕は祖父に手を取られて、夜の裏山に登りました。

この夜、日本中のある程度大勢の人々は、夜空を見上げていたのです。ジャコビニ流星雨の肉眼での観測のためです。考えてみれば、流星雨やら流星群と言ったものを初めて見聞きしたのが、ジャコビニでした。

が、後に判明していくことですが流星雨の母彗星が木星の影響を受けたとか何とかで、日本においてはまったく観測できずじまいでした。そんな顛末になるとも知らず、祖母と妹を留守番に残したまま、僕らは裏山の山頂で、やはり大勢の観測にやってきた人々と流れ星の出現に期待していました。

当時、10月の声を聞くと、つくばーど基地も含めて町は夜になると冷え冷えとしていたんです。僕もセーターとヤッケ装備に毛糸の帽子。それを見越しての親父の用意したカップヌードルは、お湯が必要だったとはいえそれさえあればまさしく科学の勝利のような、暖と食欲を満たす万能ツールでした。

自宅では祖母と妹が、僕らと同じように夜食をとっていて、妹・吹雪によると「まだ4歳でしょー、覚えてないよー」ということでしたが、彼女にとっても初ヌードルだったはずです。そいうえば、これが世に出た9月18日というのがまた、祖母の誕生日でもありました。ジャコビニ・ツィナー彗星は今なお健在で、10月りゅう座流星群という公式名称がつけられています。

しかしなんだね、取手の工場の巨大ヌードル容器はすでに歴史になっているし、少し前にはカップヌードル自体のプラモデルをやったりしましたが、五十周年でも攻めています。ただ、麺(と、スープ)のミックス商品はともかく、アパレル商品やら炭酸系飲料とスープのコラボというのは、なんというか暴走企画だよなあ。と思いながら、危険な香りのする二種類をまず食ってみましたが、それほどの冒険をしているわけでもないですね。

しかしなんだね、取手の工場の巨大ヌードル容器はすでに歴史になっているし、少し前にはカップヌードル自体のプラモデルをやったりしましたが、五十周年でも攻めています。ただ、麺(と、スープ)のミックス商品はともかく、アパレル商品やら炭酸系飲料とスープのコラボというのは、なんというか暴走企画だよなあ。と思いながら、危険な香りのする二種類をまず食ってみましたが、それほどの冒険をしているわけでもないですね。

霰に転勤が内示され、混雑しない通勤路をどうとるかで・・・って、あれっ? それ前にも書いたぞ?と思ったら3月に異動してました。7か月で配置換えって、何やったんだいったい。

霰に転勤が内示され、混雑しない通勤路をどうとるかで・・・って、あれっ? それ前にも書いたぞ?と思ったら3月に異動してました。7か月で配置換えって、何やったんだいったい。

「やったのは今度行く事業所! 管理職の一人が忌引きをとってから消息不明なんだってさっ」

あらー、とばっちりですか。ということで、異動先がたまたま、春先まで霙が通勤していた道筋なので、道案内は霙がやってます。そんならとーちゃん出ていく必要ないじゃんよと言ったのですが、例によって立ち寄りできる喫茶店とか飯屋を教えてほしいと。

なんかさー、俺って外で遊んでばかりいるように思われてねーか?

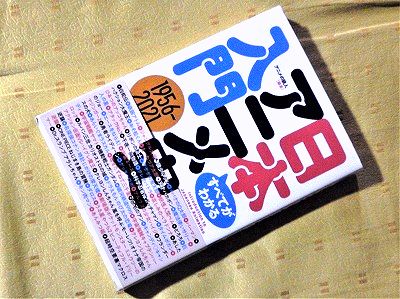

彩流社という出版社から、「すべてがわかる日本アニメ史1956~2021」という書籍が出版されまして、誰が書いてんのかなと呼んでみると、特定の評論家ではなくて、アニメーション好きのライター集団が企画を立てているようです。

彩流社という出版社から、「すべてがわかる日本アニメ史1956~2021」という書籍が出版されまして、誰が書いてんのかなと呼んでみると、特定の評論家ではなくて、アニメーション好きのライター集団が企画を立てているようです。

そういうアプローチは、ありそうでなかった。けれども、内容はわかりやすい。白蛇伝や鉄腕アトムに始まって、シン・エヴァンゲリオン劇場版:||まで、古今東西のアニメーションの、代表作品を取り上げています。

この手の本は、厭が応でも賛否が出てしまう。なぜというに、推しの作品があるかないかで、「なんでだっ」という感想を抱かざるを得ないもの。と言ってすべてを網羅しようとしたら、たぶん「アニ辞苑」レベルになってしまう。

いや、アニメと特撮だけで電話帳並みの書籍なんて、1冊くらい棚に置いておきたい気もしますが、現実にこの一冊のボリューム内では、取り上げられる作品にも数の限度がある。執筆陣も頭を痛めたことでしょう。あるいは「そんなことは織り込み済みで、もう続編書いてるぜ」ということなのかもしれません。

僕の、あくまで僕の感想で言うと、やはり「なぜこれとあれとそれと、あと諸々が扱われていないんだろう」と思うところもあるし、重箱の隅をつつくような、記述に対する「えー?」という部分も散見されます。個人攻撃はよろしくないけれど、「はじめに」のパートを書いた人は文章へたくそだし。それでも、アニメーションの世界に関する知識と記憶が、老化によってぼけも出てきた僕の脳髄を補完してくれるところがあり、さすがに手を出さなくなったラノベ時代以降のアニメ化作品については情報を補填してくれるしで、面白口惜しく読み終えましたよ。

最後に、暴露しますと、この著者陣「アニメの旅人」のライターの1人が、元僕の部下であった、あの「いわさきさん」です。ついにプロデビューだ。

昔、加藤清正さんはそんなことを言われたそうですが、現代の茨城県では栗が表舞台に押し上げられており、栽培面積3520ha、収穫量約4150tは全国の約22%を占めるほどになりました。この全国1位の特に生産集積地が笠間市域で、最も高密度なのが天狗の森の麓です。もはや「水戸の梅」「水戸納豆」を茨城のイメージリーダーとする時代からは変革していると言えるでしょう。でも、栗を用いたお菓子のイメージは、やっぱりモンブランなのね。

昔、加藤清正さんはそんなことを言われたそうですが、現代の茨城県では栗が表舞台に押し上げられており、栽培面積3520ha、収穫量約4150tは全国の約22%を占めるほどになりました。この全国1位の特に生産集積地が笠間市域で、最も高密度なのが天狗の森の麓です。もはや「水戸の梅」「水戸納豆」を茨城のイメージリーダーとする時代からは変革していると言えるでしょう。でも、栗を用いたお菓子のイメージは、やっぱりモンブランなのね。

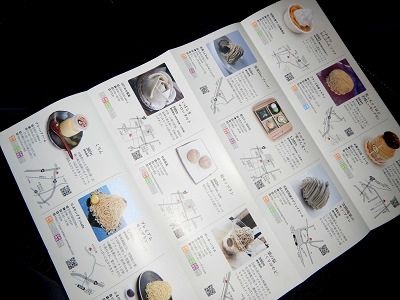

この栗ムーブメントを興すべく、笠間市農政課が「笠間の栗グリードアップ会議」なるものを立ち上げ、市内の飲食店や菓子店が取り組む栗のスイーツガイドマップを作りました。あの小田喜商店をはじめ、知らぬ間にずいぶんたくさんの和菓子洋菓子が登場していました。「もんぶらり」に掲載されているのは18軒ですが、まだあるはずです。実は本日から1週間、笠間市は「栗の週刊」(いつ制定されたか知らないんだよこれが)。コロナ禍なのでPRしにくいですが。

この栗ムーブメントを興すべく、笠間市農政課が「笠間の栗グリードアップ会議」なるものを立ち上げ、市内の飲食店や菓子店が取り組む栗のスイーツガイドマップを作りました。あの小田喜商店をはじめ、知らぬ間にずいぶんたくさんの和菓子洋菓子が登場していました。「もんぶらり」に掲載されているのは18軒ですが、まだあるはずです。実は本日から1週間、笠間市は「栗の週刊」(いつ制定されたか知らないんだよこれが)。コロナ禍なのでPRしにくいですが。

多くの商品が要予約だったり季節限定だったりですが、通年やってるところもあります。「お菓子の店 くりーむ」の「笠間のモンブラン」はそのひとつ(佐白山でもなく愛宕山でもなく難台山でも吾国山でもなく、モンブラン。と、店主をからかうんです悪人なんです俺)

多くの商品が要予約だったり季節限定だったりですが、通年やってるところもあります。「お菓子の店 くりーむ」の「笠間のモンブラン」はそのひとつ(佐白山でもなく愛宕山でもなく難台山でも吾国山でもなく、モンブラン。と、店主をからかうんです悪人なんです俺)

小田喜さんとこの渋皮煮を丸ごと載っけてます。洋酒に漬け込んだ渋皮煮なので、あまり栗の風味はしないけど、いいのかなそれで?