昨年4月下旬に発売されたという自販機限定の、「ルロ」というコロンビア産果実の味を再現したものだそうで、さらに言えば一昨年既に、ルーマニア産の「ソカタ」というやつも出ていたと。まるで知らなかったシリーズでした。ルロというのは茄子の仲間らしく柿のような姿で、でも飲んでみるとこれは洋ナシ味っぽい。結局ルロ自体を食わなきゃ味についてはわかんないなあと思いながら、この250缶がなかなか懐かしいと買ってしまったのでした。

昨年4月下旬に発売されたという自販機限定の、「ルロ」というコロンビア産果実の味を再現したものだそうで、さらに言えば一昨年既に、ルーマニア産の「ソカタ」というやつも出ていたと。まるで知らなかったシリーズでした。ルロというのは茄子の仲間らしく柿のような姿で、でも飲んでみるとこれは洋ナシ味っぽい。結局ルロ自体を食わなきゃ味についてはわかんないなあと思いながら、この250缶がなかなか懐かしいと買ってしまったのでした。

まだ売ってた(とか言って知らなかったんだけど)

まあ小さくなったこと

「Sレイド」を始めた頃、筑波研究学園都市の国土地理院敷地内にあったVLBI観測局のパラボラはもう5年以上前に解体され、現在は石岡市に二代目が設置されています。2014年から稼働していたのですが、どうせ柵の向こうで近寄れないんだろうと思い込み、現地に出かけたこともありませんでした。

「Sレイド」を始めた頃、筑波研究学園都市の国土地理院敷地内にあったVLBI観測局のパラボラはもう5年以上前に解体され、現在は石岡市に二代目が設置されています。2014年から稼働していたのですが、どうせ柵の向こうで近寄れないんだろうと思い込み、現地に出かけたこともありませんでした。

が、近寄っていいようです。観測概要を紹介する小さな展示室までありました。

それならそうと早く言ってよ!

↑ なにを今頃・・・

しかし観測装置としての高性能化が目に見えるほどの小型化ぶりです。地理院にあったアンテナは直径32mでしたが、二代目は13m。以前は常時観測ができませんでしたが、これは24時間365日稼働しています。地球上における国土の位置を1mmの精度で測位し、国際的な位置の基準座標系を構築・維持するのです。海面変動やプレート運動といった地球規模の諸現象の解明、人工衛星の位置決定、GPSの高精度化を担っています。

はてしなく諸行無・・・情

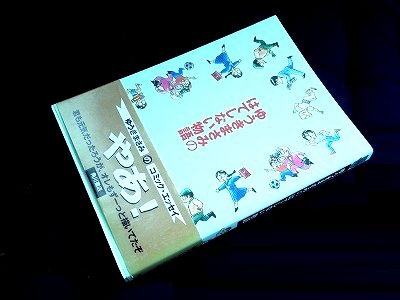

「諸行無常」だったらなにかしら変化の絶えないことを示すものですが、変わっていないんだと実感させられたこの本は、1997年に出版されていますが書き出しは85年でした。親世代が子世代を信用しない、猟奇犯罪に対する一斉に右へ倣えの野次馬反応、殺伐とした世の中等々、当時の世相10年分が浮き彫りにされていきます。最近、新刊が出たので(よく続いてるなあ)積ん読の棚の奥から引っ張り出して読み返していました。

「諸行無常」だったらなにかしら変化の絶えないことを示すものですが、変わっていないんだと実感させられたこの本は、1997年に出版されていますが書き出しは85年でした。親世代が子世代を信用しない、猟奇犯罪に対する一斉に右へ倣えの野次馬反応、殺伐とした世の中等々、当時の世相10年分が浮き彫りにされていきます。最近、新刊が出たので(よく続いてるなあ)積ん読の棚の奥から引っ張り出して読み返していました。

もちろんそういう、世の中を斜めに、またの下からとんがって覗き見るコラムばかりではなく、まんがの話もタレントへの願望も映画の雑感も面白いものがたくさん詰まっていますが、三十数年前の、肩で風を切っていたかもしれないまんが家の吐露が、今の世の中を前にすると身につまされるようなことばかりじゃありませんか。すげー先見性、などではなく、はてしなく変わっていないんだこれはと思わされます。

もちろんそういう、世の中を斜めに、またの下からとんがって覗き見るコラムばかりではなく、まんがの話もタレントへの願望も映画の雑感も面白いものがたくさん詰まっていますが、三十数年前の、肩で風を切っていたかもしれないまんが家の吐露が、今の世の中を前にすると身につまされるようなことばかりじゃありませんか。すげー先見性、などではなく、はてしなく変わっていないんだこれはと思わされます。

絶版していないのなら、これ(いま三冊めになっている)は小中・・・うーん、とりあえず中学校の図書室に置いておくといい。当然、町の図書館にもね。ティーンエイジャーには読んでもらいたいし、おっさんおばちゃんには、私らにもなんかこう責任の一端あるよと気づいてもらいたい。僕はもう間違いなく、穴があったら入らねばなりませんが、入れる大きさの穴を今から掘るのかよと考えると、死んじゃいそうなので、ずるして逃げ出します。

絶版していないのなら、これ(いま三冊めになっている)は小中・・・うーん、とりあえず中学校の図書室に置いておくといい。当然、町の図書館にもね。ティーンエイジャーには読んでもらいたいし、おっさんおばちゃんには、私らにもなんかこう責任の一端あるよと気づいてもらいたい。僕はもう間違いなく、穴があったら入らねばなりませんが、入れる大きさの穴を今から掘るのかよと考えると、死んじゃいそうなので、ずるして逃げ出します。

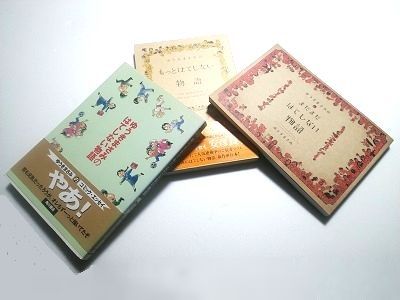

それにしても、最初のが97年で2冊目が2008年。で、2020年12月に配本された今回の新刊(左から順に)。

それにしても、最初のが97年で2冊目が2008年。で、2020年12月に配本された今回の新刊(左から順に)。

2冊目からは諷刺傾向は弱まっていますが、書き手も読み手も歳をとって丸くなったのか、手ごたえは弱まりました。それだって85年からほぼずーっと書き続けているのって、まさしくはてしない話です。

怪獣無双時代

聞くところによると2021年は「ウルトラシリーズ55周年」「仮面ライダー50周年」「スーパー戦隊シリーズ45作」←ここがなんとも作為的・・・という、5年に一度のお祭りなんだそうですが、誰だよそんな合わせ技を言い出したのはというほど、以前は無かった括りでした。特撮の映画はそれ以前にも存在していますが、テレビ放送で茶の間に届いたというところがエポックなのでしょう。それほどに、その1年前の「サンダーバード」のインパクトが大きかったのです。

聞くところによると2021年は「ウルトラシリーズ55周年」「仮面ライダー50周年」「スーパー戦隊シリーズ45作」←ここがなんとも作為的・・・という、5年に一度のお祭りなんだそうですが、誰だよそんな合わせ技を言い出したのはというほど、以前は無かった括りでした。特撮の映画はそれ以前にも存在していますが、テレビ放送で茶の間に届いたというところがエポックなのでしょう。それほどに、その1年前の「サンダーバード」のインパクトが大きかったのです。

日本の特撮の場合、大きな特徴は「怪獣」の存在と、相対する「ヒーロー」という肉弾戦構図で、これはサンダーバードには無かった(怪獣っぽいものでは皆無でもないのですけど)ジャンル。しかも、「ウルトラマン」も55年めですが、ウルトラシリーズという考え方においては、円谷シリーズでもTBSシリーズでも、第1作はヒーロー不在の怪獣対人類の図式で、栄えある栄冠は「ウルトラQ」第1話に登場するゴメスとリトラに輝くのでした。

日本の特撮の場合、大きな特徴は「怪獣」の存在と、相対する「ヒーロー」という肉弾戦構図で、これはサンダーバードには無かった(怪獣っぽいものでは皆無でもないのですけど)ジャンル。しかも、「ウルトラマン」も55年めですが、ウルトラシリーズという考え方においては、円谷シリーズでもTBSシリーズでも、第1作はヒーロー不在の怪獣対人類の図式で、栄えある栄冠は「ウルトラQ」第1話に登場するゴメスとリトラに輝くのでした。

1966年、「ウルトラQ」が存在したからこそ、後に第一次と呼ばれる怪獣ブームの先駆けをウルトラシリーズが獲得できていますが、「ウルトラマン」は、10数日の差で「マグマ大使」に「初のカラー放送巨大ヒーロー」の冠を持って行かれてしまいました。これは71年の第二次怪獣ブームでも繰り返され、「帰ってきたウルトラマン」が、「仮面ライダー」と僅差の1日前に放送開始されているのですが、71年の先駆けは新ウルトラマンではなかった。

1966年、「ウルトラQ」が存在したからこそ、後に第一次と呼ばれる怪獣ブームの先駆けをウルトラシリーズが獲得できていますが、「ウルトラマン」は、10数日の差で「マグマ大使」に「初のカラー放送巨大ヒーロー」の冠を持って行かれてしまいました。これは71年の第二次怪獣ブームでも繰り返され、「帰ってきたウルトラマン」が、「仮面ライダー」と僅差の1日前に放送開始されているのですが、71年の先駆けは新ウルトラマンではなかった。

よりによって(失礼)、71年1月に放送開始されたのは、「宇宙猿人ゴリ」でした。彼はIQ300という天才科学者ですが、過激な思想により母星を追放され放浪の末に美しい惑星・地球に辿り着いたものの、地表における人類の公害発生と環境汚染の様に激怒し、実はかなり真っ当な理屈で地球侵略を開始するのです。しかも第20話まで番組タイトルを彼が保持し、以降中盤でもタイトルから名前が消えません。ゴメス同様、ブームの先頭に悪役が席巻してます。

よりによって(失礼)、71年1月に放送開始されたのは、「宇宙猿人ゴリ」でした。彼はIQ300という天才科学者ですが、過激な思想により母星を追放され放浪の末に美しい惑星・地球に辿り着いたものの、地表における人類の公害発生と環境汚染の様に激怒し、実はかなり真っ当な理屈で地球侵略を開始するのです。しかも第20話まで番組タイトルを彼が保持し、以降中盤でもタイトルから名前が消えません。ゴメス同様、ブームの先頭に悪役が席巻してます。

しかし制作サイドの凝りようが凝りすぎで、ゴリと戦う巨大ヒーローが脇役と言うのはともかく、彼、スペクトルマンの造形はかっこいいのか悪いのか、無理やり脳内補正をかけないと見ていられないし、なんでまた「鼻筋が通っているのに過労極まるような眼」をデザインしてしまったのか、当時は理解できませんでした。4月から放送の始まった「帰ってきたウルトラマン」が、いかに安心して見ていられる造形だったかが思い出されます。

しかし制作サイドの凝りようが凝りすぎで、ゴリと戦う巨大ヒーローが脇役と言うのはともかく、彼、スペクトルマンの造形はかっこいいのか悪いのか、無理やり脳内補正をかけないと見ていられないし、なんでまた「鼻筋が通っているのに過労極まるような眼」をデザインしてしまったのか、当時は理解できませんでした。4月から放送の始まった「帰ってきたウルトラマン」が、いかに安心して見ていられる造形だったかが思い出されます。

ところで、今でこそ「スーパー戦隊シリーズ」の原典となっている「秘密戦隊ゴレンジャー」は、次作の「ジャッカー電撃隊」とともに、しばらくの間シリーズには加えられない別枠番組でした。シリーズ中何作かは3番目の「バトルフィーバーJから数えて〇〇作記念」などとも言われています。打ち切ったり(ジャッカー)再編されたりの受難戦隊でもありますが、78年にのみスーパー戦隊不在の時期があるというのが大人の事情でした。

ところで、今でこそ「スーパー戦隊シリーズ」の原典となっている「秘密戦隊ゴレンジャー」は、次作の「ジャッカー電撃隊」とともに、しばらくの間シリーズには加えられない別枠番組でした。シリーズ中何作かは3番目の「バトルフィーバーJから数えて〇〇作記念」などとも言われています。打ち切ったり(ジャッカー)再編されたりの受難戦隊でもありますが、78年にのみスーパー戦隊不在の時期があるというのが大人の事情でした。

そこへきて2021年の45作目にあたる「機械戦隊ゼンカイジャー」(ゼンカイジャーって・・・遊技業界にローカルヒーローがいなかったか?)。戦隊お約束のセオリー打破だというこのなんでもありな、アカレンジャーとビッグ・ワンと仮面ライダーマッハとレスキューポリスと、ひょっとしたら機動戦士ガンダムまでもを煮込んだ闇鍋のようなアイデアは、怪獣じゃないけどまさに無双の時代です。でも昨今の仮面ライダーよりはましだという気がする。

そこへきて2021年の45作目にあたる「機械戦隊ゼンカイジャー」(ゼンカイジャーって・・・遊技業界にローカルヒーローがいなかったか?)。戦隊お約束のセオリー打破だというこのなんでもありな、アカレンジャーとビッグ・ワンと仮面ライダーマッハとレスキューポリスと、ひょっとしたら機動戦士ガンダムまでもを煮込んだ闇鍋のようなアイデアは、怪獣じゃないけどまさに無双の時代です。でも昨今の仮面ライダーよりはましだという気がする。

季節外れの・・・

出るときは出るし、だぶるときはだぶるわけですが、二度目のトライアルで早くも六種類中五種が出てくれて、その片方がシークレットという慶事(左に見えてる未開封は、触っただけでだぶってるのがわかっちゃったんだけど)

出るときは出るし、だぶるときはだぶるわけですが、二度目のトライアルで早くも六種類中五種が出てくれて、その片方がシークレットという慶事(左に見えてる未開封は、触っただけでだぶってるのがわかっちゃったんだけど)

とりあえず、あとは「輪ゴムかけラスカル」を残すのみで、六分の一を賭けて泥沼化の予感です。

しかしこの「シークレットラスカル」、いったい何をモチーフにしているのかよくわからない。第三弾のこいつらは単なるマグネットマスコットというだけではなく、少しばかりの実用性を加味したシリーズなんですが、シークレットにはそのかけらも感じられない。ココスではこんなへんてこな形のお皿は使われていないので、これはどう考えても『ミルク王冠から飛び出してきた』というイメージ優先の造形としか思えないのです。

しかしこの「シークレットラスカル」、いったい何をモチーフにしているのかよくわからない。第三弾のこいつらは単なるマグネットマスコットというだけではなく、少しばかりの実用性を加味したシリーズなんですが、シークレットにはそのかけらも感じられない。ココスではこんなへんてこな形のお皿は使われていないので、これはどう考えても『ミルク王冠から飛び出してきた』というイメージ優先の造形としか思えないのです。

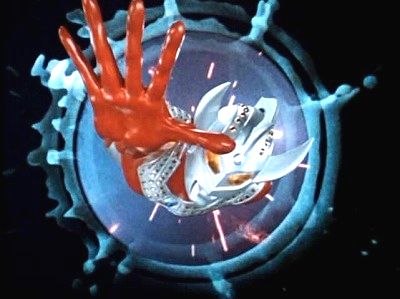

ミルク王冠から飛び出すと言ったら、ウルトラマンタロウじゃありませんか。まあシークレットラスカルの方がミルク王冠なのかマリーゴールドの花なのかは定かではないんですけど、造形を観察した結果、十中八九、ミルク王冠がモチーフと言って差し支えないと思われます。

ここがまさかの衝撃で、うちでは第一弾の折、だふったこいつらをウルトラ隊服シリーズに改造して遊んできたわけです。

ここがまさかの衝撃で、うちでは第一弾の折、だふったこいつらをウルトラ隊服シリーズに改造して遊んできたわけです。

当然、ZATの隊服も東光太郎仕様でスカーフ付けて作りましたよ。ウルトラバッヂなんかとてつもなくへたくそだけど。でも、この偶然。シークレットが今後だぶったら、角をつけてやるしかないじゃありませんか。

うわ! 聞き逃していたっ

「機動警察パトレイバーEZY」が一向に動く気配を見せないので、「TNG(ネクストジェネレーション)」と「REBOOT」を何年振りかで観なおしてまして、TNGの話はまた後日に譲るとして「REBOOT」。わずか8分という尺の中でレイバーが動くは殴るは声優が2人しかいないのにしゃべり分けるはの怒涛のストーリーで、うっかり聞き逃していたセリフに気が付きました。これ、公開された5年前には話題になっていたんでしょうか。

「機動警察パトレイバーEZY」が一向に動く気配を見せないので、「TNG(ネクストジェネレーション)」と「REBOOT」を何年振りかで観なおしてまして、TNGの話はまた後日に譲るとして「REBOOT」。わずか8分という尺の中でレイバーが動くは殴るは声優が2人しかいないのにしゃべり分けるはの怒涛のストーリーで、うっかり聞き逃していたセリフに気が付きました。これ、公開された5年前には話題になっていたんでしょうか。

そのセリフは、林原めぐみさん扮する(女性の声は全部彼女だけど)、南雲しのぶと後藤喜一を足して2で割って後藤の味付けをちょっと足し直したような小隊長の指示でした。

そのセリフは、林原めぐみさん扮する(女性の声は全部彼女だけど)、南雲しのぶと後藤喜一を足して2で割って後藤の味付けをちょっと足し直したような小隊長の指示でした。

日暮里あたりの密集市街地の商店街で暴れる作業用改造レイバーと格闘をする羽目になった98式1号機のフォワードに対して、彼女はこう言ってのけるのです。

「現場においては臨機応変」

「って、昔の隊長も言ってたし」

その「昔の隊長」って・・・生真面目で正義感にあふれた熱血漢ながら、直情径行で猪突猛進なだけのトリガーハッピーな熱血馬鹿と云われた、岩手県釜石市出身の太田功さんしか思い当たらない。2002年(劇場版2)以降REBOOTの2016年までの、どのあたりで隊長拝命してたんだろ・・・・?