幹線道路の歩道脇に繁茂。

古本屋の駐車場の隅にある〝ア〇ム〟の建屋の裏・・・

人が通り歩いてケモノ道みたいになってる所との間で、幅僅か30~40cmくらいの空き地なんですけどね。

・・・どこから種が???

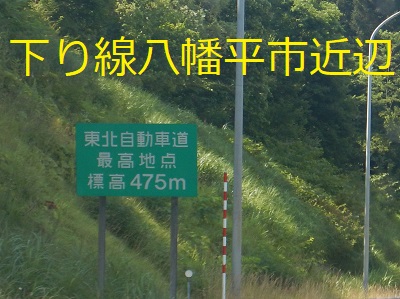

ずいぶん前に「謎の東北道最高地点」というのを書いたことがあって、何故か今でも時々これがヒットしています。この話は、この看板が立っている場所から、東北道はわずかにまだ登っているような気がするというものでした。残念ながら、この直後に竜が森トンネルがあり、GPSが途切れるため標高を測定できませんが、トンネルを出た直後は473mに下がっていました。でも、いまでもトンネル内は少し高いんじゃないかなあという感覚を拭い去れずにいるのです。

ずいぶん前に「謎の東北道最高地点」というのを書いたことがあって、何故か今でも時々これがヒットしています。この話は、この看板が立っている場所から、東北道はわずかにまだ登っているような気がするというものでした。残念ながら、この直後に竜が森トンネルがあり、GPSが途切れるため標高を測定できませんが、トンネルを出た直後は473mに下がっていました。でも、いまでもトンネル内は少し高いんじゃないかなあという感覚を拭い去れずにいるのです。

さて当時の記事では触れていなかったのですが、那須町のチーズケーキ工房、摩庭ファームの摩庭さんと雑談していて、摩庭さん曰く

「白河から栃木県に入ったあたりが東北道の最高点じゃない? そういう看板があるはずだ」

ということだったのです。いやそんなはずはない、もしそうなら、那須町と八幡平市には同じ標高地点があることになる。別に、あってもかまいはしないけれど、そんな偶然には至っていないような気がしていたのです。しかしその看板を確認できるような時間帯に東北道を走らないしなあ・・・

でもこのまま放置しておくのもなんだよなと思い、明るい時間帯に通過しまして、確認できました。

那須町付近の看板は、その標高を記したうえで、この辺は上り坂のピークで積雪しやすいよという注意喚起のものだったようです。そして決定的に、八幡平市の通過地点より23m低い標高でした。

那須町付近の看板は、その標高を記したうえで、この辺は上り坂のピークで積雪しやすいよという注意喚起のものだったようです。そして決定的に、八幡平市の通過地点より23m低い標高でした。

調べてみればあっけない結論だなあ。まあ東北道はあちこちアップダウンがありますが、明らかに福島県と宮城県の境で、宮城側にぐんと標高を上げていますしね。

今どきになって霰が「機動警察パトレイバー」を見たい、読みたいと言い始め、漫画版と小説版はすぐに出せるからいいのだけれど、映像ソフトの方は劇場版三本とみにぱととNEXTGENERATIONと首都決戦とREBOOTのDVDしかない(そんだけあれば十分じゃんかよ)。アーリーデイズからテレビシリーズ、新OVAはもはやハードが使い物にならないVHSなのです。しかし劇場版は別として、特車二課とレイバーの話をトレースしていくなら、アニメーションシリーズを補完しなければ欠損部分も多すぎます。

今どきになって霰が「機動警察パトレイバー」を見たい、読みたいと言い始め、漫画版と小説版はすぐに出せるからいいのだけれど、映像ソフトの方は劇場版三本とみにぱととNEXTGENERATIONと首都決戦とREBOOTのDVDしかない(そんだけあれば十分じゃんかよ)。アーリーデイズからテレビシリーズ、新OVAはもはやハードが使い物にならないVHSなのです。しかし劇場版は別として、特車二課とレイバーの話をトレースしていくなら、アニメーションシリーズを補完しなければ欠損部分も多すぎます。

この際だから中古ソフトで買っちゃうか。 ←自分が見たいことへの免罪符

でもまたなんで唐突にパトレイバーなのかと聞いたら、大学時代の同級生が大のパトレイバーファンで、霰も同作の概略はわかっているけれど、対話に熱がこもるとついていけない。これは運用マニュアルのひとつもないと、次の女子会(つくばにいる子なのでしょっちゅう開いているらしい)で太刀打ちできないという事情だとか。

まーそれにしても30年前のロボットアニメでしょ? 我が家はともかくそれを勧めてくる20代前半の女子が出てくるとは(笑) いや究極超人あ~るしか熟読していない霰では、我が家はともかくとも言えないのか・・・

2世紀ほど前から「全ての物質は分子によって構成されている」という前提で、物質量と呼ばれる概念がありました。その当該物質の分子量の数字にグラムをつけた質量に含まれる物質量が1モルと定義され、便宜的に組成が明確にされたものに限定するとして、0.012kgの炭素12の中に存在する原子の数と等しい数の要素粒子又は要素粒子の集合体で構成された系の物質量・・・という具合に導かれ、この単位が「Mol=分子」と名付けられています。

2世紀ほど前から「全ての物質は分子によって構成されている」という前提で、物質量と呼ばれる概念がありました。その当該物質の分子量の数字にグラムをつけた質量に含まれる物質量が1モルと定義され、便宜的に組成が明確にされたものに限定するとして、0.012kgの炭素12の中に存在する原子の数と等しい数の要素粒子又は要素粒子の集合体で構成された系の物質量・・・という具合に導かれ、この単位が「Mol=分子」と名付けられています。

化学を志す人々の間では、10月23日の午前6時02分から午後6時02分にかけて、非公式に祝い事をする習わしがあるとか。この数字の並びが1モルの物質中の原子または分子の数を定義するアボガドロ数(約6.02 × 10の23乗)に由来するのだそうです。

実生活だとこの単位はまあほぼ使われることも無いんですが、2040年代になると、とある若手エンジニアが偶然にも、宇宙開発で採取されながらも「利用価値なし」とされ廃棄直前だった鉱石から、擬似分子を生成し物質を異次元に封じて外界からのあらゆる物理接触から保護できる超次元装甲を生み出すこととなり、試掘番号666の名無しの石に「モル鉱石」と名付け、超次元装甲を纏った自らの姿を「モルダイバー」と呼ぶのです。

ビデオソフトでリリースされたのが25年前。1話ごとのサブタイトルの頭文字がM、O、L、D、Iと続くので、ん? これは8話構成なのかと思っていたら6話で終了しちゃって最終回がVERITYと畳みかけてきたという。後にDVDでまとめ収録されたものを手に入れていましたが、そのソフトが出たのが20年前で、やっぱりモルの日に発売されてました。

今年も各地でコスモス畑が満開の賑わいで、寄り道道草をしながらふと知らないことに気がつき、さてこの花はいったいいつ頃、日本に渡来してきたのか? 物心がついたころから庭先にも咲いていたけれど、コスモスというのはメキシコの高原地帯に源を発する外来種なのです。どれくらい昔の日本人が眺めていたのか知りたくなって調べ物をしました。

今年も各地でコスモス畑が満開の賑わいで、寄り道道草をしながらふと知らないことに気がつき、さてこの花はいったいいつ頃、日本に渡来してきたのか? 物心がついたころから庭先にも咲いていたけれど、コスモスというのはメキシコの高原地帯に源を発する外来種なのです。どれくらい昔の日本人が眺めていたのか知りたくなって調べ物をしました。

すると諸説紛々。おおむね明治と文久に分かれるのです。

はてさて幕末なのか維新後なのか。文久については年次も出自も記されておらず、根拠に乏しかった。幕末という記述においては、オランダ人が島津藩に提供した旨の記述があり、年号がわからない。この二説はひとくくりにしても良さそうな気がします。

明治については12年説と20年頃説が多く語られていて、外国人教師がイタリアから持ち込んだ12年説が数で優っています。20年説にはこれだという記録を見出せませんでした。が、同じことを調査した方は他にもいらっしゃったようで、こちらに概略が載っていました。

どうやら明治12年説が有力な雰囲気ですが、東京美術学校とイタリア、オランダ人と島津藩というルートの違いから想像するに、幕末説にも何らかの信ぴょう性はあるのかもしれません。いずれにしてもひ弱そうに見えて生命力の強い品種。日本の気候風土には見事に適応してしまったようで、秋の季語にさえその名がカタカナで連なっているのです。

十三夜の前日です。20日の昼からコムロさん主催の那珂川キャンプにお邪魔してきました。日付が変わるころには一足先に帰宅しましたが、そう言えば10月21日というのは、エジソンが白熱球を完成させた日です。発明されたのは1879年のことで、これにちなんで・・・なぜ後年の日本で「あかりの日」が制定されているかといえば、エジソンの白熱球に使われたフィラメントの材料が京都産の竹だったから。

十三夜の前日です。20日の昼からコムロさん主催の那珂川キャンプにお邪魔してきました。日付が変わるころには一足先に帰宅しましたが、そう言えば10月21日というのは、エジソンが白熱球を完成させた日です。発明されたのは1879年のことで、これにちなんで・・・なぜ後年の日本で「あかりの日」が制定されているかといえば、エジソンの白熱球に使われたフィラメントの材料が京都産の竹だったから。

那珂川サイトから見える街路灯は水銀灯、そこかしこに設営されたキャンプはホワイトガソリンのランタンと電池式のLEDライトの時代ですが、月齢12ともなれば月明りも強まっています。ランプの灯も楽しいし、月が雲魔に隠れている間の闇夜もまた楽しいひとときです。夕方警戒された雷雨もなく、嫌になるほどの寒さにもならず、持ち寄った食材でお腹も満たされました。

那珂川サイトから見える街路灯は水銀灯、そこかしこに設営されたキャンプはホワイトガソリンのランタンと電池式のLEDライトの時代ですが、月齢12ともなれば月明りも強まっています。ランプの灯も楽しいし、月が雲魔に隠れている間の闇夜もまた楽しいひとときです。夕方警戒された雷雨もなく、嫌になるほどの寒さにもならず、持ち寄った食材でお腹も満たされました。