4年ぶりに眼鏡を新調ました。僕は頭骨がでかいので、適当になじむ大きさのフレームがなくて、この20年ほどずっとフレームのない眼鏡で、レンズ自体が特注サイズです。

4年ぶりに眼鏡を新調ました。僕は頭骨がでかいので、適当になじむ大きさのフレームがなくて、この20年ほどずっとフレームのない眼鏡で、レンズ自体が特注サイズです。

今回は仕事主体に作ったのでレンズへの調光機能は盛り込みませんでしたが、割れにくい強化ガラスだとか紫外線遮断だとか耐熱性コーティングだとかに加え、新たにブルーライトの遮蔽機能も与えました。

あと、遠近両用・・・

仕事でかかわりを持ったとある震災記録写真展を拝見に出かけ、それが土蔵を改装したカフェで行われていたこともあり、展示された写真の方はほどほどに見せてもらって、階下のカフェを切り盛りしている店長と世間話をしていたのです。

そこへどやどやとやって来た御年七十代ほどの写真部さんたちが、我々が撮った被災地の写真も見てくれと、カバンから何十枚ものプリントを持ち出しては並べるのですが、もう僕が無造作に置いておいた機材が安物というのを見越しての写真の出来栄えの解説。

そんな入門機ではこういうのは撮れないし、被災地の震災直後の惨状だってリアルタイムには知らないだろう? 俺たちは危険を承知で乗り込んだんだよ。というようなことを教えていただいたのです。その後二時間くらい、二度と年寄りを敬うのをやめようと思っちゃったところが僕の料簡の狭さなんですが、確かに僕の機材はあちこちで滑落したりぶつけちっゃたりで、最近、特定のズーム範囲でないとシャッターが切れないという手入れ不足の反省を余儀なくされたのでした。

そんな入門機ではこういうのは撮れないし、被災地の震災直後の惨状だってリアルタイムには知らないだろう? 俺たちは危険を承知で乗り込んだんだよ。というようなことを教えていただいたのです。その後二時間くらい、二度と年寄りを敬うのをやめようと思っちゃったところが僕の料簡の狭さなんですが、確かに僕の機材はあちこちで滑落したりぶつけちっゃたりで、最近、特定のズーム範囲でないとシャッターが切れないという手入れ不足の反省を余儀なくされたのでした。

後日、その話はもう棚上げして部下と昼飯を食っている折、インスタ映えする写真っていうのは、それを撮るときにあれこれ思いを巡らして構図なり被写体のことを考えて撮っているんだろうかね? などと聞いたらば、こうおっしゃる。

後日、その話はもう棚上げして部下と昼飯を食っている折、インスタ映えする写真っていうのは、それを撮るときにあれこれ思いを巡らして構図なり被写体のことを考えて撮っているんだろうかね? などと聞いたらば、こうおっしゃる。

「あれを楽しんでいるのはボスよりもずっと年の若い子たちの趣味ですから、撮ったものが不特定多数の共感を得る、得たことが大事なんです。イイネと思ってもらえる工夫はなんでもするんですよ」

まあそのときに僕が、たとえば天ざるを撮ろうとするとき、天ぷらを撮るのか蕎麦を撮るのかどっちからだ? でも天ぷらから撮ったらそれはちがうよねえ などという変な喩えをしたのもいけなかったのですが、「そもそもそれは被写体として採用されない」と切り捨てられてしまいましたよ。

そのあとはインスタ講義を受けながら結論として、彼女らの愉しみは「おぢさんたちにはわかんないです」と烙印されちゃうのです。

とか言いながら殊勝に話は聞いていたのだけれど、そういうの(インスタ映えの定義やらなんやら)はお前らがケータイを手にするずーっと以前からやってんだよばかやろー(笑)と、二十分くらい機嫌を悪くしたのはまだまだ達観できていない証拠ですよねえ。

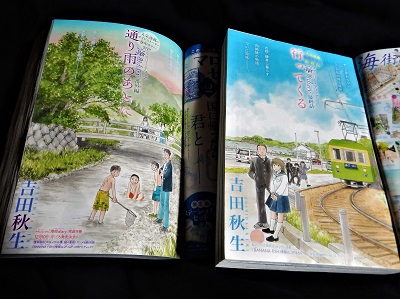

うっかりしていたら「海街diary」の連載が6月に発売された8月号で終了したというじゃありませんか。8月どころか9月になってそれを知らされても、もう本屋に置いてないじゃん。てことで版元から取り寄せてもらったら、9月発売の11月号(なんかもういちいちややこしい)と一緒に届いて、その11月号には番外編が載っていたという・・・

うっかりしていたら「海街diary」の連載が6月に発売された8月号で終了したというじゃありませんか。8月どころか9月になってそれを知らされても、もう本屋に置いてないじゃん。てことで版元から取り寄せてもらったら、9月発売の11月号(なんかもういちいちややこしい)と一緒に届いて、その11月号には番外編が載っていたという・・・

最終話に至る2話か3話分も読んでいないので、ここでこの2冊読んじゃっていいのかちょっと葛藤したんですが、手元にあったらそりゃ読みますわ。

最終話は特別意外な展開もなく、穏やかに完結していきましたが番外編はびっくりです。ああなるほど番外編なんだという登場人物たちと、彼等をとりあげてカーテンコールとした吉田秋生さんからのサービスというより、優しいところを感じさせます。連載は12年にわたって描かれてきましたが、まさか番外編でその年月をも回収されるとは思わなかった。と綴っても、こればかりはずっと読んできた人でなければわからないね。

もともとこの漫画は別作品の「ラヴァーズ・キス」などとリンクしたがために、いったいいつの話なの? というパラドックスも抱えていますが、昭和か平成のいつ?はともかく、主人公の1人である浅野すずが幸田三姉妹と出会ってから2年半ほどが本編として展開し、彼女が高校進学して最終話。その後を番外編に持ってくるのはある意味お約束の一手ですが、読んでいる間に歳を食った読者のリアルタイムに戻ってくるというのは「やられた」の一言です。

自称「女子寮の一番下っ端」となった四姉妹末っ子の彼女にも「お姉ちゃん」と呼んでくれる家族だったはずの存在があって、これだけ年月が過ぎても、番外編の主人公である彼はそのことを忘れず気丈に暮らしていたのが泣かせます。その彼のそばに現れる女の子って、この番外編だけの登場人物なの? よもやまた別の漫画のスピンオフじゃないだろうな?(十一と苑の四人目とか・・・って飛躍しすぎ)

さらには結婚するというお姉ちゃんの婚約者というのは、お姉ちゃんの使っている傘の件から推測して、掛け値なしにあいつだよね?

これさー、12月に出る単行本の第9巻にまとめて収録されちゃうんだろうけど、あえて入れないで、あと2年くらい待ってもいいから番外編をもう4本くらい描いてもらって第10巻を企画してもらえないもんですかねえ。漁師の家族の話とか、酒屋の家族の話とか、ヒマラヤに出かけたおっちゃんとか、小笠原の現在とか、読みたいこといっぱいあるんだよね。

あっ、最終話の方では「シャチ姉と後輩の彼女」の場面も微笑ましかった。と、読んでない人にはなんのことやらな書き殴りになってしまった。

ここ数年、東北道菅生パーキングエリア(上り)のフードコートが人気で混雑しており、異動途中の食事がしにくくなって、国見サービスエリアに立ち寄り先を変えていました。

ここ数年、東北道菅生パーキングエリア(上り)のフードコートが人気で混雑しており、異動途中の食事がしにくくなって、国見サービスエリアに立ち寄り先を変えていました。

国見のレストランは上り、下りともに自分の中では評価が高く、最近は菅生よりも頻度が増えていましたが、上りのレストラン峠で出している喜多方ラーメンが意外に、良い意味で喜多方ラーメン。

並盛り980円に対して大盛りが100円増しだけれど満足できるだけの分量がある。これは迷わず大盛り頼んじゃいます。

これまで喜多方ラーメンはさらに一つ先の吾妻パーキングエリアで食っていたのです。そこには悪いけれど、自分の中では国見の方が上を行きます。これから気温が下がっていくなか、この発見は遅かったくらいだとちょっと感動していたのですが・・・

先日帰省する途上で晩飯に立ち寄ったらバリケードが張られているではありませんか!

そしたら「改修工事で長期閉鎖」

ななな、なんてことしやがるっ! 長期っていつまでだよ? 少なくとも今年度内は休業か!(そういや下りも閉店していた)

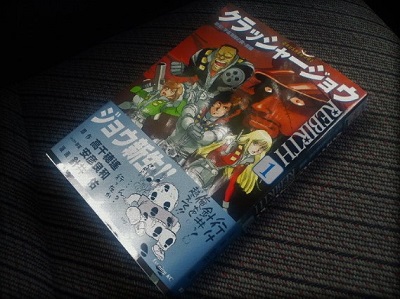

高千穂遥さんの「クラッシャージョウ」がリバイバルされ、それを基にコミカライズされるという試みは、どんな絵柄でやるんだ? といっぺんは考えるわけです。が、これを作画する針井佑さんは意図したことなのか元々の画風か、ジョウ黎明期から挿絵によって世界観をフォローしている安彦良和さんが憑依(笑)したような、いわゆる「イタコ漫画家」作風なのです。まあそれはそれで、キャラクターから大道具小道具まで基本軸が踏襲されたデザインの安心感があることはあります。

高千穂遥さんの「クラッシャージョウ」がリバイバルされ、それを基にコミカライズされるという試みは、どんな絵柄でやるんだ? といっぺんは考えるわけです。が、これを作画する針井佑さんは意図したことなのか元々の画風か、ジョウ黎明期から挿絵によって世界観をフォローしている安彦良和さんが憑依(笑)したような、いわゆる「イタコ漫画家」作風なのです。まあそれはそれで、キャラクターから大道具小道具まで基本軸が踏襲されたデザインの安心感があることはあります。

コマの割り方から擬音と手書きセリフの技法までなぞる凝りよう。でも例えば安彦さんが持っている線の再現となるとまだそこまでは、連載ベースの物量では無理があるかなあという印象です。事実、単行本の一巻めのボリュームはかなりのもので、これで前編だというから大変な作業なんだろうと想像できます。

クラッシャージョウといえば、83年に劇場用アニメーションが封切られた際、音楽を担当した前田憲男さんが、サントラ盤レコードのライナーノーツで「ベン・ハーを意識して作った楽曲だけれど、(ロージャ・ミクローシュの作曲とは)似て否なるもの」といった内容のコメントを寄せていました。まさしくその言葉通りと言うのが今回のコミカライズでもあるかなと。

ただねー、ミネルバが出てきたりファイターやガレオンが出てきたり、クラッシャーの面々が動く(漫画の中でね)様をページ送りしながら、つい脳内に前田さんの音楽が再生されるわけですよ。これってこの漫画がうまいこと描かれているという証明なんでしょうねえ。

CSGというのは本当は「Cemented Sandand Gravel」の略で、セメントと砂と砂利を混合し締め固める土木技術です。でもカレーとサラダ(ここでは野菜、と解釈・・・あっ、グリルドチキンも混じってるけど)とごはんで、ダムカレーも成立するのだ ←まったくのこじつけ

CSGというのは本当は「Cemented Sandand Gravel」の略で、セメントと砂と砂利を混合し締め固める土木技術です。でもカレーとサラダ(ここでは野菜、と解釈・・・あっ、グリルドチキンも混じってるけど)とごはんで、ダムカレーも成立するのだ ←まったくのこじつけ

というわけで、成瀬ダムカレーを食べる機会にめぐまれました。成瀬ダムは、秋田県東成瀬村に・・・まだありません。これから工事が始まる新しいダムです。

このダムが、全国でもまだ6例目という「台形ダム」と「CSG工法」の組み合わせによる台形CSGダムとして計画されたことに合わせて、成瀬ダムカレーも2年ほど前に開発されたそうです。ダム堤体ががっちりと台形をしております。しかしセメントや砂やらは入っていません(そりゃそうだ)。250gものお米を、自立しつつスプーンなり箸なりを入れられる絶妙の堅さで盛りつけているのが特徴。カレーは短角牛の肉を使ったキーマカレーだとか。野菜については東成瀬村が生産するアスパラガスをはじめとした季節のしつらえです。

ダムの建設現場に近い「やまゆり温泉 ホテルブラン」の食堂で出していますが、予約と、10人以上での申し込みが必要だと、国土交通省の成瀬ダム事務所の紹介に書かれており、いきなりハードルが高いのです。

が、ダメ元だと、ブランに電話で問い合わせてみました。1人じゃだめだったら、つくばーどのツーリングを仕掛けてしまえばいいし(そっちのほうがハードルが上がるんじゃないのか?)

結果、部下と2名ですが予約させてもらえて、食えました。スパイスの効いたカレーと、大盛りなごはんは手強いです。野菜類がうまい具合に箸休めになってくれます。

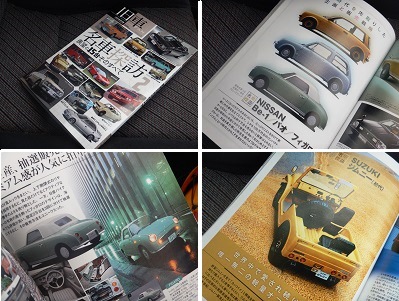

普段だったらこの手のムックは我々には縁がない(エスクードなんかほぼ相手にされないから)のですが、これだけ年月を経ると超有名な国産車だけでは企画が持たないと見え、我が家で乗っていたような地味な車も取り上げられている。うちの霙には目の毒な日産パイクカーのページも割かれている。ってんで、手に取ってみました。珍しくなのか珍しくないのかわかりませんが、初代パジェロとか初代ジムニー(間違ってないけどなんか聞き慣れない読み慣れない響きだ)も出ています。

普段だったらこの手のムックは我々には縁がない(エスクードなんかほぼ相手にされないから)のですが、これだけ年月を経ると超有名な国産車だけでは企画が持たないと見え、我が家で乗っていたような地味な車も取り上げられている。うちの霙には目の毒な日産パイクカーのページも割かれている。ってんで、手に取ってみました。珍しくなのか珍しくないのかわかりませんが、初代パジェロとか初代ジムニー(間違ってないけどなんか聞き慣れない読み慣れない響きだ)も出ています。

パジェロはともかく、ジムニーに関しては誕生48年目という半端な年回りでも、先頃20年ぶりのフルモデルチェンジ(ほんとうにフルなのかどうかはまあまた別の機会にでも)があってのことで、雑誌の販売・・・と広告戦略的にマストアイテムでしょう。なんせ8ページも使って歴代の解説やら開発の歴史を綴っています。・・・と思ったら、実はジムニー企画は7ページまでで、最後のページをめくったらなんかこう見慣れすぎたものが。

一通り読んであきれて物も言えない気分なんですが、普段ほとんど相手にしないだろうから知識も無いし調べる努力もしていない。もういちいち記事が間違っててそのまま書店入り口の屑籠に放り込んでやろうとしたけど逆手にとって遊ぼう。「このページの記事のどれほどが間違っているか」。これがわかったら貴方も立派なエスクード通です。ま、いずれまともに旧車扱いでエスクードを掲載する際、こんな程度の記事しか書けないなら月刊自家用車も旧車FANもその程度の雑誌だよ。

一通り読んであきれて物も言えない気分なんですが、普段ほとんど相手にしないだろうから知識も無いし調べる努力もしていない。もういちいち記事が間違っててそのまま書店入り口の屑籠に放り込んでやろうとしたけど逆手にとって遊ぼう。「このページの記事のどれほどが間違っているか」。これがわかったら貴方も立派なエスクード通です。ま、いずれまともに旧車扱いでエスクードを掲載する際、こんな程度の記事しか書けないなら月刊自家用車も旧車FANもその程度の雑誌だよ。