我が家的春告げ花の開花。

すでに春っていうより初夏の陽気なんですが・・・

新月サンが畑(庭)をかき混ぜたついでに肥料を撒いたら、すくすくと芽が伸びる伸びる。

あっと言う間に満開になって、あっと言う間に散っちゃうんだろうねぇ。

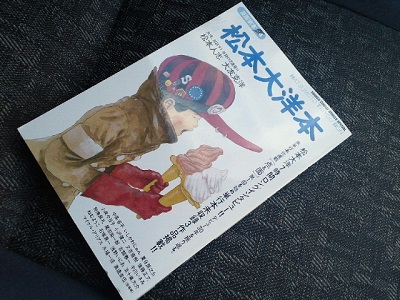

松本大洋さんの特集本をようやく手に入れることができました。といっても普段、この人の漫画を読むことは皆無です。じゃあなんで「ようやく」となるほど探していたのかというと、この表紙のキャプションにもあるとおり、単行本化されなかった「点&面」が、第一話のみとはいえ収録されているからなのです。これは90年春ごろからモーニング誌上で10回ほど連載されただけで、なぜ単行本化されていないのかというと、出来が悪すぎて松本さん自身が収録を嫌がったからだとか。

松本大洋さんの特集本をようやく手に入れることができました。といっても普段、この人の漫画を読むことは皆無です。じゃあなんで「ようやく」となるほど探していたのかというと、この表紙のキャプションにもあるとおり、単行本化されなかった「点&面」が、第一話のみとはいえ収録されているからなのです。これは90年春ごろからモーニング誌上で10回ほど連載されただけで、なぜ単行本化されていないのかというと、出来が悪すぎて松本さん自身が収録を嫌がったからだとか。

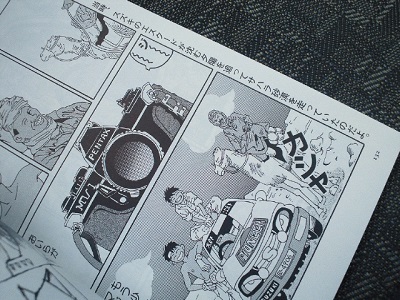

それは編集部に命じられて現地取材に行ったパリ・ダカールラリーを題材にしたもので、このときフランスで出会ったバンドデシネという独特の作画を取り入れた、ドキュメンタリーのようなコメディな作品。この特集本で松本さん自身が「イエスマンで言われたとおりに仕事をし、成果も出ずやさぐれていた」時期の、だけど意外と実験的な作風でもあったのです。本人が封じてますから、後に描かれる幾多の秀作と異なり、この本でも誰も触れず褒めてもくれません(解説だけはある)

それでも僕は「点&面」の止め絵のような、その中にも動きがあり、ラリーレイドという秒刻みで一瞬を争うレースにもかかわらず、そこへ来ちゃったぜと状況を楽しんでしまうのほほんとした登場人物と、その呑気さにほとほと嫌気がさしながら怒り続け走り続け壊れまくるラリーマシン「モリタ号」が毎回面白かったのを記憶に刻んでいたのです。だって、わざわざ現地取材に行って、描いた車がスズキエスクードですよ。誰も褒めなくたって、僕は讃えちゃいますよ。

それでも僕は「点&面」の止め絵のような、その中にも動きがあり、ラリーレイドという秒刻みで一瞬を争うレースにもかかわらず、そこへ来ちゃったぜと状況を楽しんでしまうのほほんとした登場人物と、その呑気さにほとほと嫌気がさしながら怒り続け走り続け壊れまくるラリーマシン「モリタ号」が毎回面白かったのを記憶に刻んでいたのです。だって、わざわざ現地取材に行って、描いた車がスズキエスクードですよ。誰も褒めなくたって、僕は讃えちゃいますよ。

閑話休題。

松本さんは89年に渡仏し、90年1月に帰国しているらしいことが、この本のインタビューで判明しました。

ん??? 連載を読んでいた頃は僕もエスクード歴2年目くらいで詳しいことなんか知らなかったけれど・・・

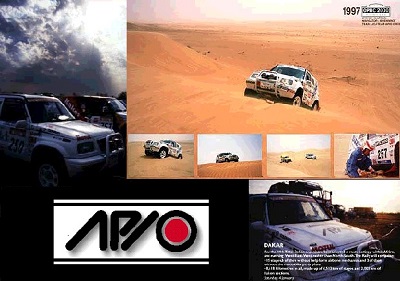

ダカールラリーでエスクードと言ったら、あのアピオの尾上茂さんが第一人者というか、ほとんど9割くらいは尾上さんです。が、尾上さんがあのラリーレイドに初出走したのは97年から。88年にデビューしたエスクードが海外ラリーに持ち込まれたのは89年のオーストラリアン・サファリからだったと、尾上さん自身がESCLEV企画の対談にて語っています。

はてさて、第12回ダカールラリー当時、エスクードが走っていたかどうかは今となっては確かめるすべもないのですが、フランススズキから外国人チームがプライベート参加していたのかもしれません(ただし、少なくとも僕の記憶にはその事実はないのですが)

モリタ号(この名前も熱血なエスクードだからあの俳優さんから持ってきたのかと思ったら、当時の担当編集さんの名前だったらしい)の作画もまた松本さんらしいタッチで恐ろしいほどにデフォルメされていますが、車体の各部にみられる意匠は間違いなくエスクード。うーむ、いまさら新たな謎を掘り下げても無粋なだけなんですが、松本さんは現地取材には出かけていたけれど、作画の際に集めた資料写真などはオーストラリアンサファリのものが混同されたんじゃないかと・・・

モリタ号(この名前も熱血なエスクードだからあの俳優さんから持ってきたのかと思ったら、当時の担当編集さんの名前だったらしい)の作画もまた松本さんらしいタッチで恐ろしいほどにデフォルメされていますが、車体の各部にみられる意匠は間違いなくエスクード。うーむ、いまさら新たな謎を掘り下げても無粋なだけなんですが、松本さんは現地取材には出かけていたけれど、作画の際に集めた資料写真などはオーストラリアンサファリのものが混同されたんじゃないかと・・・

でもいいんです。松本さんの秀作名作は他にいくらでもありますが、この作品だけは誰も評価しないから、だからこそ僕が讃えないでどうするよ、なのです。

まさかM‐レイドの目的地につくばーど基地を設定し、焚火にやって来る奴が現れるなどと誰が想像するかってぇの。

まさかM‐レイドの目的地につくばーど基地を設定し、焚火にやって来る奴が現れるなどと誰が想像するかってぇの。

そりゃあ付き合いますとも。雨降ってきたってそんなの余興なのだよ。

しかしだ、なーにが「いおりとお出かけ中♪」だこのやろーっ! なんで連れてこねんだっ

モビルスーツ・ガンダムが動き出す瞬間というのは、その頃メカ合体によって人型ロボが出現するシークエンスに慣れていた我々にとって、逆に「でかいロボットが地に足をつけて左手で自重を支えながら起き上がる」そのままのシーンとしてぶつけられました。実はガンダムだってパーツ合体メカなわけですが、それを見せないことで軍用兵器ロボットの存在感を描いているように見えました。

ロボットが起き上がって自立する動きの最低限の動作に加え、ガンダムは胸部排気口からエンジン(これってコア・ファイターのエンジンが共用されているってことで、当時設定はOK?)排熱を行うところが、ロボット=兵器=重機っぽさをミックスして、独特のリアルさを醸し出すのです。この一連の動作は主人公や敵兵の視線も交えながらいくつかのカット割りを経て、全身立ち上がって両眼(ガンダムといいザクといい、なぜカメラが発光するのかは、まあ謎)を光らせます。

当時、十代の僕は、前番組のダイターン3が登場時に大見得を切り、その前のザンボット3が三機合体の末にやっぱり見得を切ることに対して、乗り物機械の動作だけで(操縦桿やらペダルやらをどう動かしているのだ?という疑問もすっ飛び)、無機質なのに生命力の感じられる絵が始まったなあと思ったところまでで満足していたように記憶しています。だから「人型の機械が立とうとするならこんなもんでしょ?」と切り捨てられちゃうかもしれないけれど、このガンダムの動きは、ひょっとすると鉄腕アトムの誕生=起動のシーンに対するオマージュだったのではないかと、今は思うのです。

いやいや、僕がそう思っているだけです。必ずしもその通りじゃないかもしれないですよ。それにこんなこと、この38年間にいくらでも話題になっていそうだし。そんなわけで、ガンダム大地に立つ!!の絵コンテを切ったのが斧谷稔さんであること、これが放送された日付が4月7日であること、4月7日はアトムの誕生日であること等々、きっと偶然なんです。

例年に対して2日早い仙台での桜の満開は、その数日前にやって来た全国的な夏日の陽気に誘われたもの。それ以南の開花の具合を見ても明らかに温暖化の影響を受けてのことでしょう。このまま数年か十数年かの将来には、桜は卒業の風物になっていくのかもしれません。

しかし風花さんちの街が真夏日の猛襲を受けている頃、仙台は最高気温が20℃に届かぬまま下降していく午後。かと思えば青森県では雪景色に戻るという日本列島の縦長さと前線の動きで、平日だからというのもあるけれど、宮城県庁近くの公園にある見事な桜の広場を見ても寒くって花見なんかやってられません。せいぜい移動中に現れる満開の枝ぶりに立ち止まって見上げるだけ。でも曇天日が多かったし、週末は雨だというので、青空と桜を見られたのはほんのわずかな時間でした。

しかし風花さんちの街が真夏日の猛襲を受けている頃、仙台は最高気温が20℃に届かぬまま下降していく午後。かと思えば青森県では雪景色に戻るという日本列島の縦長さと前線の動きで、平日だからというのもあるけれど、宮城県庁近くの公園にある見事な桜の広場を見ても寒くって花見なんかやってられません。せいぜい移動中に現れる満開の枝ぶりに立ち止まって見上げるだけ。でも曇天日が多かったし、週末は雨だというので、青空と桜を見られたのはほんのわずかな時間でした。

実際、ことしは「花見やりましょ」な声も上がらないし、近年稀に見る真面目な仕事ぶり(笑)な自分だし、クルマとのツーショットでは霰にやられちゃったし、桜には縁遠い春です。部下が買ってきてくれたカフェラテのカップが多少の和みですが、アイスラテだったらこの柄はお目にかかれなかったのか? いやとてもじゃないけど冷たいのなんか飲む気になりませんけどね。

実際、ことしは「花見やりましょ」な声も上がらないし、近年稀に見る真面目な仕事ぶり(笑)な自分だし、クルマとのツーショットでは霰にやられちゃったし、桜には縁遠い春です。部下が買ってきてくれたカフェラテのカップが多少の和みですが、アイスラテだったらこの柄はお目にかかれなかったのか? いやとてもじゃないけど冷たいのなんか飲む気になりませんけどね。

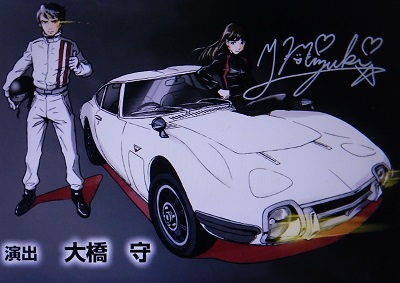

先日、NHKのBSプレミアムにて愛知発地方局制作のドラマとして「真夜中のスーパーカー」という番組が放送されまして、静岡ならまだしも(でも静岡で作ったらホンダが出てくるんだろうけど)愛知だしなー、とりあえず録画だけして見終えたら消してしまってもいいかと基地で録ったものを仙台に持ってきて見てみたわけですよ。まあだいたい想像していた通りの物語で、職場を干されたデザイナーが憧れの「ナゴヤ2000GT」と邂逅し、自分の仕事の本質に目覚めていく展開。

先日、NHKのBSプレミアムにて愛知発地方局制作のドラマとして「真夜中のスーパーカー」という番組が放送されまして、静岡ならまだしも(でも静岡で作ったらホンダが出てくるんだろうけど)愛知だしなー、とりあえず録画だけして見終えたら消してしまってもいいかと基地で録ったものを仙台に持ってきて見てみたわけですよ。まあだいたい想像していた通りの物語で、職場を干されたデザイナーが憧れの「ナゴヤ2000GT」と邂逅し、自分の仕事の本質に目覚めていく展開。

あくまでもこの車は「ナゴヤ自動車による2000GT」です。エンジン開発は「ハマヤ発動機」で、ボディーワークに参加した職人さんも「ニッシン自動車」の人です。この2000GTときたら、唐沢寿明さんに擬人化してしゃべくりまくるのです。「ナゴヤ自動車博物館」に深夜、デザイナーのお嬢さんとコソ泥の若者が閉じ込められ、館内に展示された自動車たちの「魂」に翻弄されるのです。なんかもう、高斎正さんの「スーパーカーの幽霊」じゃあるまいし。なお話。

あくまでもこの車は「ナゴヤ自動車による2000GT」です。エンジン開発は「ハマヤ発動機」で、ボディーワークに参加した職人さんも「ニッシン自動車」の人です。この2000GTときたら、唐沢寿明さんに擬人化してしゃべくりまくるのです。「ナゴヤ自動車博物館」に深夜、デザイナーのお嬢さんとコソ泥の若者が閉じ込められ、館内に展示された自動車たちの「魂」に翻弄されるのです。なんかもう、高斎正さんの「スーパーカーの幽霊」じゃあるまいし。なお話。

だったのですが、冒頭でなにげに1966年の谷田部トライアルで2000GTを走らせた細谷四方洋さんがいるなどの小粋な演出があるかと思えば、コソ泥の若者の祖父役とか「ニッシン自動車の職人」役とかでこんな人たちが。これ、どれくらいの人が理解できるんだ? 細谷さんは2000GTの開発に加わた史実のサービスで間違いありませんが、団時朗さんときくち英一さんの接点と言ったら「帰ってきたウルトラマン」の第1話と、「ウルトラマンメビウス」の第45話。

だったのですが、冒頭でなにげに1966年の谷田部トライアルで2000GTを走らせた細谷四方洋さんがいるなどの小粋な演出があるかと思えば、コソ泥の若者の祖父役とか「ニッシン自動車の職人」役とかでこんな人たちが。これ、どれくらいの人が理解できるんだ? 細谷さんは2000GTの開発に加わた史実のサービスで間違いありませんが、団時朗さんときくち英一さんの接点と言ったら「帰ってきたウルトラマン」の第1話と、「ウルトラマンメビウス」の第45話。

それリーグが違いすぎるしと思えば、団さんは高度経済成長期にブラジルから日系の働き手としてやって来たたたき上げの鈑金職人という役で、年老いたことから余生を故郷で送りたいと日本を去ろうとしている男でした。その技術を受け継いだ弟子や若者たちに惜しまれ、別れを告げるシーンに出てくる工場の社名が、なんかもう確信犯。誰だこんな原作書いたのは! と、エンドロールを見たら會川昇さん。あー・・・世代だわ(笑)というわけで、これ消せないではないですか。

それリーグが違いすぎるしと思えば、団さんは高度経済成長期にブラジルから日系の働き手としてやって来たたたき上げの鈑金職人という役で、年老いたことから余生を故郷で送りたいと日本を去ろうとしている男でした。その技術を受け継いだ弟子や若者たちに惜しまれ、別れを告げるシーンに出てくる工場の社名が、なんかもう確信犯。誰だこんな原作書いたのは! と、エンドロールを見たら會川昇さん。あー・・・世代だわ(笑)というわけで、これ消せないではないですか。