ま、何する予定も無いんですが(笑)

どこかで実家に行くくらいかな。

天気が微妙そうなので取り敢えず布団は今日干しました。

写真は数日前に通りかかった跨線橋のたもと。

雨の降る中おにいさんが何か確認して去っていきましたが、この筒何でしょうね?

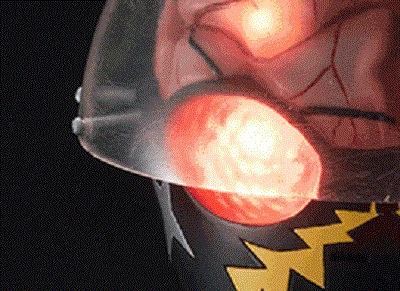

その人々によって「敵役」「好敵手」「悪役」の最高峰は異なると思われますが、うちでは(うちって、僕ら夫婦はともかく霰とか霙が共通見解というのが時空の謎)異口同音、ハカイダーを充ててきました。

その人々によって「敵役」「好敵手」「悪役」の最高峰は異なると思われますが、うちでは(うちって、僕ら夫婦はともかく霰とか霙が共通見解というのが時空の謎)異口同音、ハカイダーを充ててきました。

あの顔、ニヒルでも二枚目でもない。むしろ阿保面。にもかかわらず問答無用のアクの強さ。しかも強い。我が家の女性陣としては、変身前のサブロー株の方が高いそうですが。

ハカイダーの初登場は34話が終了した後の35話の予告だとか、35話終盤のシルエットだとか言われていますが、本編に現れるのは37話から。これはあらためて驚く話で、人造人間キカイダー全43話のうち、本編はたった6話しか出ていないのです。もちろん後番組のキカイダー01にも出ては来るのですけど、4人衆という魅力を持ちながらも孤高のキャラではなくなり、さらにはやられ役に格下げされてしまったのでそちらは割愛。

ハカイダーの初登場は34話が終了した後の35話の予告だとか、35話終盤のシルエットだとか言われていますが、本編に現れるのは37話から。これはあらためて驚く話で、人造人間キカイダー全43話のうち、本編はたった6話しか出ていないのです。もちろん後番組のキカイダー01にも出ては来るのですけど、4人衆という魅力を持ちながらも孤高のキャラではなくなり、さらにはやられ役に格下げされてしまったのでそちらは割愛。

出てくるなりガンガンとジロー/キカイダーを追い詰めながらも道半ばで「キカイダーを破壊せよ」という目的を失いかけ、あと一歩まで迫りながらよりによって白骨ムササビなんて言うしょーもないロボットに瞬殺され、最終回にはいないという孤高にして悲劇の敵役。そこにハカイダー最大の魅力があるうえ、後に続く悪役が出てこようとも色あせないのでしょう。

出てくるなりガンガンとジロー/キカイダーを追い詰めながらも道半ばで「キカイダーを破壊せよ」という目的を失いかけ、あと一歩まで迫りながらよりによって白骨ムササビなんて言うしょーもないロボットに瞬殺され、最終回にはいないという孤高にして悲劇の敵役。そこにハカイダー最大の魅力があるうえ、後に続く悪役が出てこようとも色あせないのでしょう。

そんなハカイダーの、今日は命日。合掌。

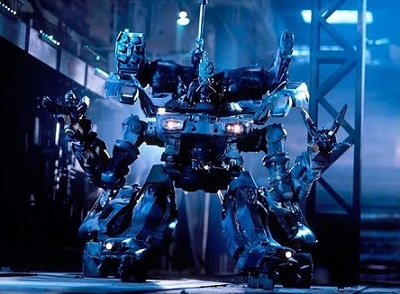

平成で最初の変形や合体を果たしたロボは何だったか調べてみると、1989年の高速戦隊ターボレンジャーに登場したターボロボが平成最初の合体もので、変形に絞ると同年のガンヘッドがそれにあたりました。

平成で最初の変形や合体を果たしたロボは何だったか調べてみると、1989年の高速戦隊ターボレンジャーに登場したターボロボが平成最初の合体もので、変形に絞ると同年のガンヘッドがそれにあたりました。

ターボロボってGTカーやジープ(と呼ばれているけど要するに2BOXタイプのRV)、トラック、ワゴン(1BOXミニバン)、バギーの合体ながら、各車の大きさがもうめちゃくちゃ(笑)

しかし当時、この5台のうちに「これなんとなくパジェロだよなー?」と思わせるターボジープが構成されていたことから、四駆雑誌が取り上げたという(版元関係からそういうコーナーを実現できる背景があった)意外な紹介歴を持っています。だけどよくよく見直すとですね、どう考えてもターボGT(中央)よりターボジープ(左端)の方が小さい。そもそもGTがでかすぎなんですが、まあ堅いことを言うなと。

しかし当時、この5台のうちに「これなんとなくパジェロだよなー?」と思わせるターボジープが構成されていたことから、四駆雑誌が取り上げたという(版元関係からそういうコーナーを実現できる背景があった)意外な紹介歴を持っています。だけどよくよく見直すとですね、どう考えてもターボGT(中央)よりターボジープ(左端)の方が小さい。そもそもGTがでかすぎなんですが、まあ堅いことを言うなと。

マシン合体ロボはスーパー戦隊の昭和期からあるわけですが、平成においてはその合体台数が増加するケースも多く、手足を入れ替えてバージョンを変えるパターンが目立って行きます。その中で、轟轟戦隊ボウケンジャーに登場したダイボウケンは、5台合体に始まりサポートメカが増えるごとにスーパーダイボウケン、アルティメットダイボウケンへと強化されていき、10台合体で「余り物を出さない」優れものでした。

マシン合体ロボはスーパー戦隊の昭和期からあるわけですが、平成においてはその合体台数が増加するケースも多く、手足を入れ替えてバージョンを変えるパターンが目立って行きます。その中で、轟轟戦隊ボウケンジャーに登場したダイボウケンは、5台合体に始まりサポートメカが増えるごとにスーパーダイボウケン、アルティメットダイボウケンへと強化されていき、10台合体で「余り物を出さない」優れものでした。

一方、ガンヘッドはタンク形態からスタンディングモードへ立ち上がり変形するだけの地味な巨大ロボですが(昭和において既に大鉄人17があるし)、無理やり人型にしないデザインを貫き、興行成績よりもこの手の特撮映画を実現させたことに功績があります。対戦相手との格闘はなにやってんだかよくわからないグダグダですけど、ガンヘッドとパイロットとの掛け合いは面白かった。これに続くのがメカキングギドラやメカゴジラで、つるんとしたメカゴジラにはちょっとがっかり。

一方、ガンヘッドはタンク形態からスタンディングモードへ立ち上がり変形するだけの地味な巨大ロボですが(昭和において既に大鉄人17があるし)、無理やり人型にしないデザインを貫き、興行成績よりもこの手の特撮映画を実現させたことに功績があります。対戦相手との格闘はなにやってんだかよくわからないグダグダですけど、ガンヘッドとパイロットとの掛け合いは面白かった。これに続くのがメカキングギドラやメカゴジラで、つるんとしたメカゴジラにはちょっとがっかり。

ガンヘッドのあえて不細工なリアル趣向は、意外なところで回収されており、トミカヒーローレスキューフォースで活躍するビークルタイプのレスキューマシンが、中盤予定されていたかの如く(予定されていたんだよ)人型合体してレスキューマックスになってしまいます。これが「重機を合体させてスマートなわけないだろう」と言わんばかりのずんぐりながら、ガンヘッドの流れを汲みつつより人型に近づいているのです。ここまでの進化に、ガンヘッドから19年が流れています。

ガンヘッドのあえて不細工なリアル趣向は、意外なところで回収されており、トミカヒーローレスキューフォースで活躍するビークルタイプのレスキューマシンが、中盤予定されていたかの如く(予定されていたんだよ)人型合体してレスキューマックスになってしまいます。これが「重機を合体させてスマートなわけないだろう」と言わんばかりのずんぐりながら、ガンヘッドの流れを汲みつつより人型に近づいているのです。ここまでの進化に、ガンヘッドから19年が流れています。

もうひとつ、レスキューフォースの放送された2008年には、一連の巨大マシンとは真逆の変形と合体を試みており、手のひらサイズの携帯電話に手が生え足が伸び、AIによって自律行動するフォンブレイバーが登場しました。ただしアニメーションのゴールドライタンという先駆者(昭和)もあります。それを承知の上で言えば、ケータイ捜査官7のフォンブレイバーは、実際にソフトバンクの同型端末にオプションで手足をつけられたというありそうで無かったギミックが秀逸です。

もうひとつ、レスキューフォースの放送された2008年には、一連の巨大マシンとは真逆の変形と合体を試みており、手のひらサイズの携帯電話に手が生え足が伸び、AIによって自律行動するフォンブレイバーが登場しました。ただしアニメーションのゴールドライタンという先駆者(昭和)もあります。それを承知の上で言えば、ケータイ捜査官7のフォンブレイバーは、実際にソフトバンクの同型端末にオプションで手足をつけられたというありそうで無かったギミックが秀逸です。

ところが現実の世の中の進化も早い。フォンブレイバーはブーストフォンを増加着身させ機能展開するマイクロロボでしたが、折り畳み式携帯端末は板切れ1枚(おいおい)のスマートフォンやiPhoneに移行しその多機能ぶりは歩くケータイの「歩く必然性」を払しょくします。当時の画期性は目を見張ったのです。でも、10年経たずに過去のものになってしまいました。それでもメカもののブレイクスルーは楽しい。令和時代にどんな新機軸が誕生するか、興味は尽きません。

ところが現実の世の中の進化も早い。フォンブレイバーはブーストフォンを増加着身させ機能展開するマイクロロボでしたが、折り畳み式携帯端末は板切れ1枚(おいおい)のスマートフォンやiPhoneに移行しその多機能ぶりは歩くケータイの「歩く必然性」を払しょくします。当時の画期性は目を見張ったのです。でも、10年経たずに過去のものになってしまいました。それでもメカもののブレイクスルーは楽しい。令和時代にどんな新機軸が誕生するか、興味は尽きません。

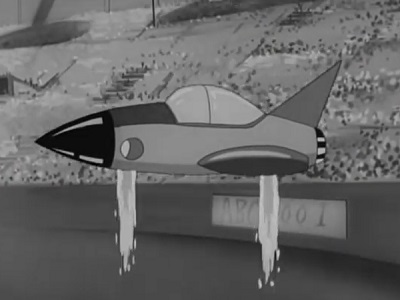

53年前の4月23日、本邦初の可変戦闘機(ロケット)が登場し、録画という術を持たなかった少年は、今で言えば「ぶさかっこいい」宇宙ロケット戦闘機がロボット形態に移行するプロセスを目に焼き付け、ノートに写し取っていました。

53年前の4月23日、本邦初の可変戦闘機(ロケット)が登場し、録画という術を持たなかった少年は、今で言えば「ぶさかっこいい」宇宙ロケット戦闘機がロボット形態に移行するプロセスを目に焼き付け、ノートに写し取っていました。

ペガサスという神話の「天を駆ける翼を持つ馬」を知るのも、この宇宙ロケット可変戦闘機ロボがきっかけでした。

しかしペガサスの待機モードは人型とは異なり、ついでにユーモラスの方が勝っていました。画期的なギミックと言えば、戦闘機状態でも両腕をせり出し相対速度を合わせてモノを掴む。飛行機に腕が生えるというシーンは、ペガサスが単なる宇宙ロケット可変戦闘機ではないことを雄弁に物語っていました。これが特撮のマグマ大使よりわずかに早く、変形するメカニックとして、それこそ少年の心をわし掴みにしたのです。

しかしペガサスの待機モードは人型とは異なり、ついでにユーモラスの方が勝っていました。画期的なギミックと言えば、戦闘機状態でも両腕をせり出し相対速度を合わせてモノを掴む。飛行機に腕が生えるというシーンは、ペガサスが単なる宇宙ロケット可変戦闘機ではないことを雄弁に物語っていました。これが特撮のマグマ大使よりわずかに早く、変形するメカニックとして、それこそ少年の心をわし掴みにしたのです。

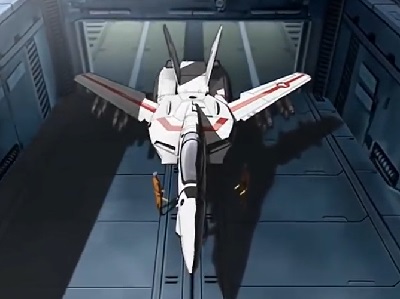

河森正治さんなども、おそらくその一人だったのではないでしょうか。ペガサスから16年後、戦闘機に手足を生やした中間形態も含めた2足歩行ロボットへの可変ギミックが、動画の上で実現します。

河森正治さんなども、おそらくその一人だったのではないでしょうか。ペガサスから16年後、戦闘機に手足を生やした中間形態も含めた2足歩行ロボットへの可変ギミックが、動画の上で実現します。

これはあらためて驚いたのですが、レインボー戦隊ロビンがかなり昔のアニメーションと思っていたのに、超時空要塞マクロスまでわずか16年だったのです。

この間、ロボットアニメは合体や変形の試みを幾度も続けてきました。マジンガーZもパイルダーが合体し、ジェットスクランダーが後付けされる。ゲッターロボや鋼鉄ジーグのような、いちいち説明を求めるなという事例もありますが、機動戦士ガンダムのV作戦でさえ、可変戦闘機を核に形態の異なるロボ(モビルスーツ)を生み出すフォーマットを基礎としています。合体においては2機以上35体(わかる人にはわかる)までいろいろあります。とりあえずここでは変形に絞りますが。

この間、ロボットアニメは合体や変形の試みを幾度も続けてきました。マジンガーZもパイルダーが合体し、ジェットスクランダーが後付けされる。ゲッターロボや鋼鉄ジーグのような、いちいち説明を求めるなという事例もありますが、機動戦士ガンダムのV作戦でさえ、可変戦闘機を核に形態の異なるロボ(モビルスーツ)を生み出すフォーマットを基礎としています。合体においては2機以上35体(わかる人にはわかる)までいろいろあります。とりあえずここでは変形に絞りますが。

バルキリーが誕生するや否や、他所ではレギオス・トレッドといった、方式の異なる3段可変戦闘機ロボが現れ、モビルスーツにすらZガンダムを産み落とす道筋をつけ、オートバイでもAFVでもタンクでもヘリコプターでも電車でもロボになってしまう(クルマやオートバイの変形はバルキリーよりも古いですが)。昭和に開花し平成でデジタル、CG技術も取り込まれ、よりリアルな映像に昇華したこれらが、令和の時代ではどう変化するのか、だんだん目が追いつかなくなりそう・・・

バルキリーが誕生するや否や、他所ではレギオス・トレッドといった、方式の異なる3段可変戦闘機ロボが現れ、モビルスーツにすらZガンダムを産み落とす道筋をつけ、オートバイでもAFVでもタンクでもヘリコプターでも電車でもロボになってしまう(クルマやオートバイの変形はバルキリーよりも古いですが)。昭和に開花し平成でデジタル、CG技術も取り込まれ、よりリアルな映像に昇華したこれらが、令和の時代ではどう変化するのか、だんだん目が追いつかなくなりそう・・・

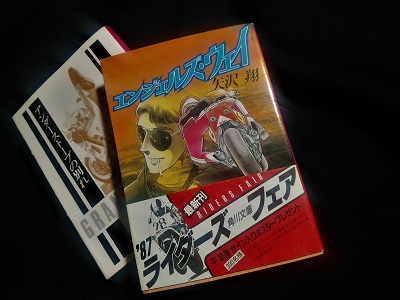

乗り越しはあまりにも不毛なので、帰路の列車では本でも読んでいようと、何年ぶりかで持ち出しました。いやはや、昭和六十二年、六十三年ものですよ。MTXの50に乗っていた頃で、そのうえバリバリのジムニー至上主義な頃だわ。

乗り越しはあまりにも不毛なので、帰路の列車では本でも読んでいようと、何年ぶりかで持ち出しました。いやはや、昭和六十二年、六十三年ものですよ。MTXの50に乗っていた頃で、そのうえバリバリのジムニー至上主義な頃だわ。

この2冊は連作といえば連作で、何作も読んできたオートバイ小説の中でも推しの2冊なのです。さらにティーンエイジャー向けに書かれたべつの2冊があり、それぞれ独立していながら4冊目ですべてつながるという仕掛けもあります。

ただ、文庫本ですから、ページ数に限界がある。歯切れの良い文体も手伝って、おそらく「エンジェルズ・ウェイ」の方は利根川を渡るころには読み終わっていそう。で、どこかで寝こけてしまい、またもやどこかの駅で上りを待つ間に「アンダーストーブの別れ」を読み始める・・・