うちのエスクードのメータークラスタはかまぼこ型で水平部分が無く、走行中などもってのほかで、もちろん駐車時にだってモノを載せてはならぬ形状なのです。

うちのエスクードのメータークラスタはかまぼこ型で水平部分が無く、走行中などもってのほかで、もちろん駐車時にだってモノを載せてはならぬ形状なのです。

が、こいつら二種類揃ってこの場にとどまっておりましたよ(駐車中ね)。ということは、案外縁起かつぎには良いかもしれません。宮城県は明日から公立高校前期試験。二月末には国立大センター二次試験。受験生はがんばらっしょ。

受け取ってから週末のみしか動かせていませんと言いながら、300キロを走らせ癖や挙動がわかってきました。初日にいきなり、下りスロープで一旦停止した前走車が動き出すのを待っている最中に「アイドリングストップと衝突回避運動」が同時に発動し、エンジンが突如高回転まで回り出すというECUの処理ミスが起きたのは驚きましたが、エンジンが空ぶかし状態になるという症例は他所でも多発しているらしく、うちでも自販の担当さんに調査依頼をしました。

受け取ってから週末のみしか動かせていませんと言いながら、300キロを走らせ癖や挙動がわかってきました。初日にいきなり、下りスロープで一旦停止した前走車が動き出すのを待っている最中に「アイドリングストップと衝突回避運動」が同時に発動し、エンジンが突如高回転まで回り出すというECUの処理ミスが起きたのは驚きましたが、エンジンが空ぶかし状態になるという症例は他所でも多発しているらしく、うちでも自販の担当さんに調査依頼をしました。

うちのだけに起きている症状でないのなら、さっさとキャンペーンなりリコール申告なりしたほうがいいんじゃないかと思いますが、安全装置の動作条件の組み合わせやその都度の車両の水平、前後といった情報が目まぐるしく変わる条件下で、たとえばECUの書き換えなどがどれだけ効果を上げるかは定かではないですね。

もうひとつは、多くのユーザーさんが「足回りが硬め」と感想を述べているそうで、これをオジロで体感した限りでは硬いというより特にリアサスのストロークが足りないというか、容量不足による突き上げが顕著。さらに燃費を出すための軽量化が仇になって、65扁平というタイヤを入れているにもかかわらずどっしり(もちろん軽自動車の範疇ね)としないところが、こりゃ無茶は禁物だわと安全運転を意識する変な相乗効果に結びつきます。

しかし近年の軽自動車の軽量化って、荷物室の下にある空間で空気の共鳴異音などを出さない対策なのか、「スペアタイヤは無いけどパンタグラフジャッキは積んであり、その周辺のボードが発泡スチロールそのもの」というのにはあっけにとられました。それを取っ払えば別売のテンパータイヤを収納できるようになるので、重くなってもその方が良いじゃんと思うくらい情けない(いや涙ぐましい)

こういった部分は、初期に購入した人々には周知のことだと思われ、僕が今さら書いてもまあ今さらな仕様なのでしょう。ハスラー自体がそろそろモデル末期でもありますから。それで、ネガティブな印象をどのくらいポジな印象で庇えるかといえば、これには乗っていて面白いわと思う。欲を言えば、燃費競争からリタイアしてもいいから足回りを小型車並みに増強し、車重も増やして、実直なモノづくりメーカーだと開き直ってほしいところです。

もしくは「東京氷河期・・・かな?」なんですが、数日前の蓮田さんとオジロの様子。双方保管場所は差し渡し130キロほど離れているものの、似たような目に遭っております。

もしくは「東京氷河期・・・かな?」なんですが、数日前の蓮田さんとオジロの様子。双方保管場所は差し渡し130キロほど離れているものの、似たような目に遭っております。

おそるべし冷凍怪獣ぺギラ(いや・・・そうじゃないってば)。あっ、ぺギラというのは変異したペンギンのことで、体長は40mもあるうえ、零下130度という強烈な冷気を吐き出し、それがなぜか反重力現象も引き起こすモンスターです。

南極に出現したぺギラは、そこで撃退されましたが死亡は確認されておらず、後に南極が温暖化したため北極に引っ越そうとして東京に立ち寄り(と、劇中でとんでもない推論がなされている。引っ越すって・・・)街を氷漬けにしたばかりか、初期のウルトラマンたちとは戦ったことがないけれど、レッドマンとは最も多く対峙した(でもろくに戦ってはいない)つわものでもあります。ま、ハスラーでなくともひとたまりもありませんわな(だから違うってば)

南極に出現したぺギラは、そこで撃退されましたが死亡は確認されておらず、後に南極が温暖化したため北極に引っ越そうとして東京に立ち寄り(と、劇中でとんでもない推論がなされている。引っ越すって・・・)街を氷漬けにしたばかりか、初期のウルトラマンたちとは戦ったことがないけれど、レッドマンとは最も多く対峙した(でもろくに戦ってはいない)つわものでもあります。ま、ハスラーでなくともひとたまりもありませんわな(だから違うってば)

意外過ぎて・・・

意外過ぎて・・・

いや売り切れてることも意外なんですが、こんなもんキット化しちゃったのかよ。

錬金術の技術伝承によれば、硫黄と水銀と塩が完全な結合を果たすことにより、賢者の石になると云われています。賢者の石とは万物変成のエキスであり、あらゆる金属を金に変え、疾患に対する万能薬にも成り得たと。このあたりが荒川弘さんの漫画の世界では少し解釈を異にしており、国家錬金術師はその技術をもって金を錬成してはならず、また人体の錬成も禁じられています。もちろん物語の根幹の部分として必要な設定ですから、本来の錬金術と違うじゃんとは言えません。それはともかく、十字架にかけられた蛇には揮発の固定化が記号化され、硫黄と水銀の結合に至るプロセスが示されています。

錬金術の技術伝承によれば、硫黄と水銀と塩が完全な結合を果たすことにより、賢者の石になると云われています。賢者の石とは万物変成のエキスであり、あらゆる金属を金に変え、疾患に対する万能薬にも成り得たと。このあたりが荒川弘さんの漫画の世界では少し解釈を異にしており、国家錬金術師はその技術をもって金を錬成してはならず、また人体の錬成も禁じられています。もちろん物語の根幹の部分として必要な設定ですから、本来の錬金術と違うじゃんとは言えません。それはともかく、十字架にかけられた蛇には揮発の固定化が記号化され、硫黄と水銀の結合に至るプロセスが示されています。

それがフラメルの十字架という設定の、国家錬金術師の象徴なのですが・・・

これどこかで見たことあるんだよなあと常々感じていた紋章なのです。鋼の錬金術師を描くに当たって荒川さんがデザインしたものがフラメルの十字架なので、漫画を読んでいればあちこちに出てくるのは別として。

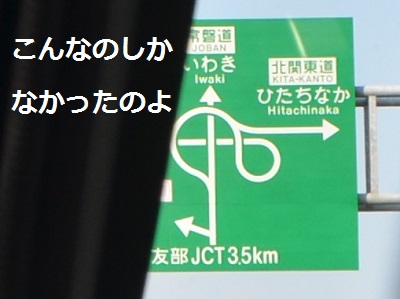

で、意外にも近所にでかでかと掲げられていたのを思い出して、写真のストックを探したらろくなものがなかったけれどありましたよ。

で、意外にも近所にでかでかと掲げられていたのを思い出して、写真のストックを探したらろくなものがなかったけれどありましたよ。

まさかとは思いますが、常磐・北関東の友部JCTって、巨大な錬成陣ってことはないよね?

以前、通りすがりの正義の味方さんが仕事用のジムニーにスズキ純正のタイヤカバーを装備して、そのデザインになっているクロサイの保護運動をしているRHINO Clubについて対話をしたことがあります。そのとき僕は「クロサイデザインは70年代から使われていたかもしれない」と告げているのですが、実際にはジムニーが二代目にモデルチェンジした81年に作られたデザインだったようです。それでも今なお同じデザインで新規注文できるのだから、ある意味ジムニー以上のロングセラーということになるでしょう。

以前、通りすがりの正義の味方さんが仕事用のジムニーにスズキ純正のタイヤカバーを装備して、そのデザインになっているクロサイの保護運動をしているRHINO Clubについて対話をしたことがあります。そのとき僕は「クロサイデザインは70年代から使われていたかもしれない」と告げているのですが、実際にはジムニーが二代目にモデルチェンジした81年に作られたデザインだったようです。それでも今なお同じデザインで新規注文できるのだから、ある意味ジムニー以上のロングセラーということになるでしょう。

うちで三代目エスクードを借り受けたとき、「らいのす」と命名しているのは、RHINO Clubとは無縁ですが三代目のシルエットにクロサイのような厳つさを見出したことにあります。クロサイは種の絶滅に瀕した生き物で、タンザニアのムコマジ国立公園で絶滅予防活動をしているのがRHINO Club。スズキの現地法人が保護区域のフェンス整備、監視員の活動資金や通信機等の提供のほか、グランドビターラ、ビターラ、ジムニー、四輪バギー、オフロードバイクを送り支援しています。

うちで三代目エスクードを借り受けたとき、「らいのす」と命名しているのは、RHINO Clubとは無縁ですが三代目のシルエットにクロサイのような厳つさを見出したことにあります。クロサイは種の絶滅に瀕した生き物で、タンザニアのムコマジ国立公園で絶滅予防活動をしているのがRHINO Club。スズキの現地法人が保護区域のフェンス整備、監視員の活動資金や通信機等の提供のほか、グランドビターラ、ビターラ、ジムニー、四輪バギー、オフロードバイクを送り支援しています。

彼らのシンボルマークにもこのデザインが活用され、保護活動とともに現地での飲料水供給、地域住民への文化・教育支援、就労支援などが効果を表しています。彼らのサイトでもグランドビターラや、警備犬運搬用のジムニーが動画で見られますが、そういったクルマが活動できるエリアは限定されます。日本車で言えばランドクルーザーやサファリ、有名なところで言えばランドローバーのような大型で泥濘地も走れるようなトルクの太い四駆か、トラックの方が使い出があります。

彼らのシンボルマークにもこのデザインが活用され、保護活動とともに現地での飲料水供給、地域住民への文化・教育支援、就労支援などが効果を表しています。彼らのサイトでもグランドビターラや、警備犬運搬用のジムニーが動画で見られますが、そういったクルマが活動できるエリアは限定されます。日本車で言えばランドクルーザーやサファリ、有名なところで言えばランドローバーのような大型で泥濘地も走れるようなトルクの太い四駆か、トラックの方が使い出があります。

三代目グランドビターラまでは、こうした運用に何とか対応できたことでしょうけれど、四代目に移行してしまった現在、もはや太刀打ちできない。ビターラやエスクードはイメージキャラクターとしては退去しなくてはならないのかもしれません。まあ海外では日本国内よりも歴代モデルが長寿で稼働しているし、四代目でも平気でこういう場所で使い倒してしまうだろうとも想像しているのですが、それらも即時修理が可能な部品供給を続けてもらえるかどうかにかかっていくでしょう。

三代目グランドビターラまでは、こうした運用に何とか対応できたことでしょうけれど、四代目に移行してしまった現在、もはや太刀打ちできない。ビターラやエスクードはイメージキャラクターとしては退去しなくてはならないのかもしれません。まあ海外では日本国内よりも歴代モデルが長寿で稼働しているし、四代目でも平気でこういう場所で使い倒してしまうだろうとも想像しているのですが、それらも即時修理が可能な部品供給を続けてもらえるかどうかにかかっていくでしょう。

国内投入されているエスクードは、ようやくスペアタイヤをオプション選択できるレベルに戻されたばかりで、それでも車内床下収納のためカバーは必要ない。昔話をしても仕方がありませんけど、「エスクードに貼り付けるなら、いっそのことジムニー用のクロサイより大きいやつがいいんじゃないか?」と、01系のエスクードに乗り出したころに勝手にアレンジていたこの手のマーキングをする人は、年月とともにいなくなっていくんでしょうねえ。

国内投入されているエスクードは、ようやくスペアタイヤをオプション選択できるレベルに戻されたばかりで、それでも車内床下収納のためカバーは必要ない。昔話をしても仕方がありませんけど、「エスクードに貼り付けるなら、いっそのことジムニー用のクロサイより大きいやつがいいんじゃないか?」と、01系のエスクードに乗り出したころに勝手にアレンジていたこの手のマーキングをする人は、年月とともにいなくなっていくんでしょうねえ。