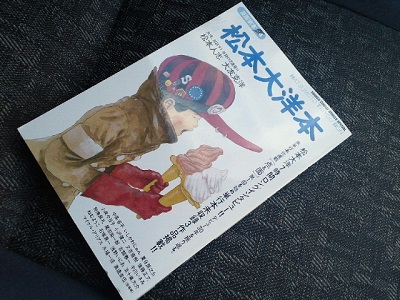

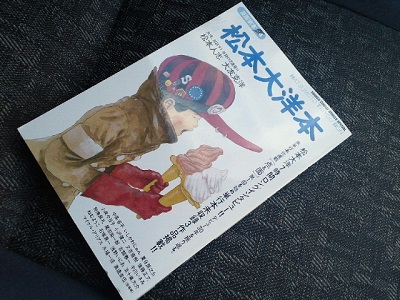

松本大洋さんの特集本をようやく手に入れることができました。といっても普段、この人の漫画を読むことは皆無です。じゃあなんで「ようやく」となるほど探していたのかというと、この表紙のキャプションにもあるとおり、単行本化されなかった「点&面」が、第一話のみとはいえ収録されているからなのです。これは90年春ごろからモーニング誌上で10回ほど連載されただけで、なぜ単行本化されていないのかというと、出来が悪すぎて松本さん自身が収録を嫌がったからだとか。

松本大洋さんの特集本をようやく手に入れることができました。といっても普段、この人の漫画を読むことは皆無です。じゃあなんで「ようやく」となるほど探していたのかというと、この表紙のキャプションにもあるとおり、単行本化されなかった「点&面」が、第一話のみとはいえ収録されているからなのです。これは90年春ごろからモーニング誌上で10回ほど連載されただけで、なぜ単行本化されていないのかというと、出来が悪すぎて松本さん自身が収録を嫌がったからだとか。

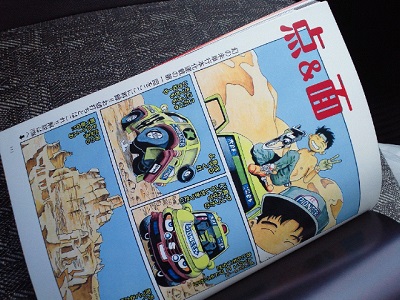

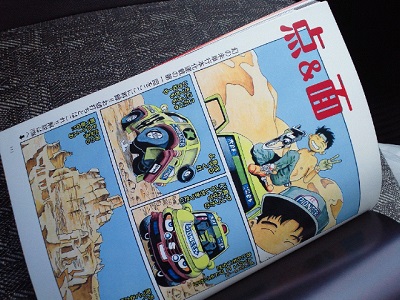

それは編集部に命じられて現地取材に行ったパリ・ダカールラリーを題材にしたもので、このときフランスで出会ったバンドデシネという独特の作画を取り入れた、ドキュメンタリーのようなコメディな作品。この特集本で松本さん自身が「イエスマンで言われたとおりに仕事をし、成果も出ずやさぐれていた」時期の、だけど意外と実験的な作風でもあったのです。本人が封じてますから、後に描かれる幾多の秀作と異なり、この本でも誰も触れず褒めてもくれません(解説だけはある)

それでも僕は「点&面」の止め絵のような、その中にも動きがあり、ラリーレイドという秒刻みで一瞬を争うレースにもかかわらず、そこへ来ちゃったぜと状況を楽しんでしまうのほほんとした登場人物と、その呑気さにほとほと嫌気がさしながら怒り続け走り続け壊れまくるラリーマシン「モリタ号」が毎回面白かったのを記憶に刻んでいたのです。だって、わざわざ現地取材に行って、描いた車がスズキエスクードですよ。誰も褒めなくたって、僕は讃えちゃいますよ。

それでも僕は「点&面」の止め絵のような、その中にも動きがあり、ラリーレイドという秒刻みで一瞬を争うレースにもかかわらず、そこへ来ちゃったぜと状況を楽しんでしまうのほほんとした登場人物と、その呑気さにほとほと嫌気がさしながら怒り続け走り続け壊れまくるラリーマシン「モリタ号」が毎回面白かったのを記憶に刻んでいたのです。だって、わざわざ現地取材に行って、描いた車がスズキエスクードですよ。誰も褒めなくたって、僕は讃えちゃいますよ。

閑話休題。

松本さんは89年に渡仏し、90年1月に帰国しているらしいことが、この本のインタビューで判明しました。

ん??? 連載を読んでいた頃は僕もエスクード歴2年目くらいで詳しいことなんか知らなかったけれど・・・

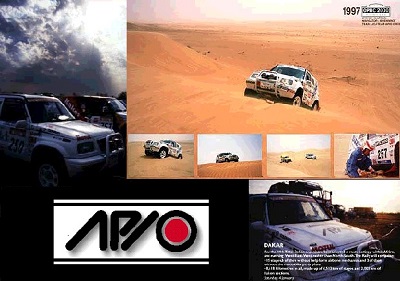

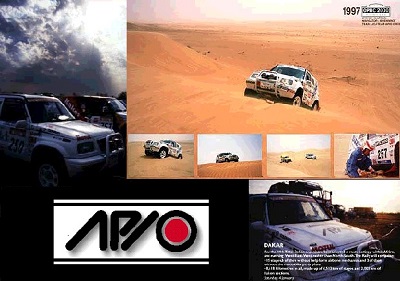

ダカールラリーでエスクードと言ったら、あのアピオの尾上茂さんが第一人者というか、ほとんど9割くらいは尾上さんです。が、尾上さんがあのラリーレイドに初出走したのは97年から。88年にデビューしたエスクードが海外ラリーに持ち込まれたのは89年のオーストラリアン・サファリからだったと、尾上さん自身がESCLEV企画の対談にて語っています。

はてさて、第12回ダカールラリー当時、エスクードが走っていたかどうかは今となっては確かめるすべもないのですが、フランススズキから外国人チームがプライベート参加していたのかもしれません(ただし、少なくとも僕の記憶にはその事実はないのですが)

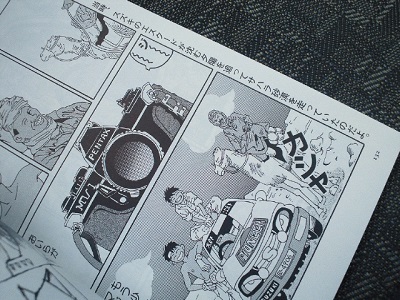

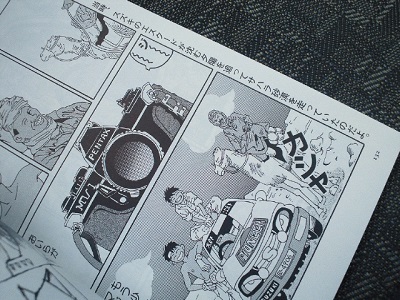

モリタ号(この名前も熱血なエスクードだからあの俳優さんから持ってきたのかと思ったら、当時の担当編集さんの名前だったらしい)の作画もまた松本さんらしいタッチで恐ろしいほどにデフォルメされていますが、車体の各部にみられる意匠は間違いなくエスクード。うーむ、いまさら新たな謎を掘り下げても無粋なだけなんですが、松本さんは現地取材には出かけていたけれど、作画の際に集めた資料写真などはオーストラリアンサファリのものが混同されたんじゃないかと・・・

モリタ号(この名前も熱血なエスクードだからあの俳優さんから持ってきたのかと思ったら、当時の担当編集さんの名前だったらしい)の作画もまた松本さんらしいタッチで恐ろしいほどにデフォルメされていますが、車体の各部にみられる意匠は間違いなくエスクード。うーむ、いまさら新たな謎を掘り下げても無粋なだけなんですが、松本さんは現地取材には出かけていたけれど、作画の際に集めた資料写真などはオーストラリアンサファリのものが混同されたんじゃないかと・・・

でもいいんです。松本さんの秀作名作は他にいくらでもありますが、この作品だけは誰も評価しないから、だからこそ僕が讃えないでどうするよ、なのです。