丸っと一本大根があるので、どうしようか思案中。

豚バラと煮たの美味しいけど、おでんもいいなぁ。

とか考えてたら、明日の日中は4月並って・・・

作ろうかどうしようか悩むーーー。

先月、雪天で東北道の通行状況が危うかった水曜日。時間勝負の仕事となりさすがに車ではどうにもならないので、新幹線で盛岡ダッシュをして6時間後に仙台で仕事という、どう考えても「時間の合理化は働き方改革にはならない」ことを実感した日のこと。それでも正午から1時間は、相手のことを考えれば仕事時間から外さねばなりません。どこで時間調整すればいいのやらと、徒歩で往く盛岡には地の利が無いなあと思ったところ・・・

先月、雪天で東北道の通行状況が危うかった水曜日。時間勝負の仕事となりさすがに車ではどうにもならないので、新幹線で盛岡ダッシュをして6時間後に仙台で仕事という、どう考えても「時間の合理化は働き方改革にはならない」ことを実感した日のこと。それでも正午から1時間は、相手のことを考えれば仕事時間から外さねばなりません。どこで時間調整すればいいのやらと、徒歩で往く盛岡には地の利が無いなあと思ったところ・・・

以前「貸しきりランチ」で立ち寄ったお店の前でした。看板に「水曜日はカレー」とある。なんとなく風邪をひきそうな体調で肝臓も弱っているのか、カレーライスに引き寄せられます。

以前「貸しきりランチ」で立ち寄ったお店の前でした。看板に「水曜日はカレー」とある。なんとなく風邪をひきそうな体調で肝臓も弱っているのか、カレーライスに引き寄せられます。

店内は相変わらずあの青年が切り盛りしていました。水曜日は400円のカレーが100円引き。何かトッピングしても通常400円が500円。しかも500円の注文には250円相当のワンドリンクがサービス。

焼肉でもトンカツでもオムレツでものっかるらしく、薦められたのはハンバーグ。注文後に手ごねして焼いてくれますが、おい、それかなりでかくない?なサイズ。ちょっとそれデフォルトで大盛り?というライスにそれがのっかり、惜しげもなくキーマカレーがよそられました。

焼肉でもトンカツでもオムレツでものっかるらしく、薦められたのはハンバーグ。注文後に手ごねして焼いてくれますが、おい、それかなりでかくない?なサイズ。ちょっとそれデフォルトで大盛り?というライスにそれがのっかり、惜しげもなくキーマカレーがよそられました。

やるなー盛岡。オーソドックスなカレーライスだったら学食並みだよ。これで新年会までカレー食わずに暮らしていけるよ。

ところで書き出しで「先月」と断っておりますように、年が明けたので僕はカレーライスを断っております。新年会までカレーは食わないことにしているのです。ですからお間違いのないように。このお話は2017年12月の記録です。

何年仙台在住しても冬の東北の道は慣れません。こんな時期に笹谷峠を越えて山形に行くなんて絶対にヤです。

何年仙台在住しても冬の東北の道は慣れません。こんな時期に笹谷峠を越えて山形に行くなんて絶対にヤです。

でも仕事なんで山形道を恐る恐る走って山形市内です。

まだ新品だという条件も手伝ってくれていますが、旧式化したとはいえDM‐V1の圧雪路性能は不安なく、凍結路においても安定しています。もちろんFR状態だとリアが滑る。滑るけれど、その挙動が出る状況を察知しやすくて、あーいかんとペダルコントロールする間、踏ん張るのがありがたい。

まだ新品だという条件も手伝ってくれていますが、旧式化したとはいえDM‐V1の圧雪路性能は不安なく、凍結路においても安定しています。もちろんFR状態だとリアが滑る。滑るけれど、その挙動が出る状況を察知しやすくて、あーいかんとペダルコントロールする間、踏ん張るのがありがたい。

とはいえ慣れない冬道。攻めの走りはやらないに越したことはないです。

で、そのためにその友人のところまでこんな状況のなかを雪中行軍していたらしいのですが・・・まさかフライパンは使ってないだろうな?

毎年底冷えの1月14日、仙台市では午後から何処からともなく裸参りの若い衆が繰り出され、大崎八幡宮への参拝によって今年の無病息災が祈願されました。

毎年底冷えの1月14日、仙台市では午後から何処からともなく裸参りの若い衆が繰り出され、大崎八幡宮への参拝によって今年の無病息災が祈願されました。

松焚祭、どんと祭、いろいろな呼び方が各地方に伝わる中、仙台は国内最大規模とも言われるお焚き上げですが、大崎八幡宮に限らず150近くの神社が14日にこれを開いているそうです。

実は昨日、昼前までは日差しがあり意外と寒さを気にせず屋外に出られたのです。しかしそういう陽気ですから温まった大気は上昇気流で空にのぼり、午後2時ごろから冷たい風が吹き下ろしてきて、外套なしではいられねーよという寒さに変化します。

ちょうどその頃が、各企業や団体で裸参りの出陣式が行われる。三百余年の伝統には逆らえません。そして4時までは境内の御神火は灯されませんから、八幡宮への参拝はある意味荒行です。

「なにさそれくらい。こっちは2日がかりで玄関前の雪かきやって脱出路を作ったですよ」

「なにさそれくらい。こっちは2日がかりで玄関前の雪かきやって脱出路を作ったですよ」

てなことを霰が言ってきました。在学4年めにして「6年ぶりの大雪」に見舞われたらしく、彼女の腰上まで積雪して更に降り続いているとか。それほどの大雪は経験していなかったため、彼女は雪かき用のスコップ類を所有しておらず、どうやったかというと

まあ手持ちの道具は何にでも応用せよと教えてはきましたが、そうきたかよわが娘よ。

そうだよなー、そうでなきゃこれだけの雪かきできねーよ。

「さだ(まさし)の名曲はアルバムの中にあるんだ。はやりのシングルばかり聴くな」

「さだ(まさし)の名曲はアルバムの中にあるんだ。はやりのシングルばかり聴くな」

昔、僕に言ったのは高校の同級生の白鳥高志くんでしたがそれは嘘ではなく、当時つきあっていた彼女がさだファンだったのでレコードを借りてみると、そのときはそれから何十年も聴き続けることになるとは思いもよらず、しかしそうなってしまった曲がたくさんありました。

その中の「帰去来」というアルバムに収録されている『夕凪』は、特段、別格、なんだこれ! な楽曲で、後にその彼女にふられても尚、ベストナンバーとなっています。

この曲のインストゥルメンタルを耳にすることとなったのは、まだその彼女にふられる(笑)前、「関白宣言」なるラブコメ映画につきあったときのことで、主演のふたりが海岸でデートしているシーンに(歌詞の内容とは異なる展開になるんだけれど)流れていたのでした。

これがまたとんでもなく良かった。

というのが、実を言うと渡辺俊幸さんの音楽に触れた原体験。さだまさしさんがソロに転向した最初のアルバムで、さだ曲の編曲を担当していたのが俊幸さん。なんてことは当時わかるわけがなく、ましてやそれが、あの渡辺宙明さんの息子だなどというところにたどり着くはずもないのです。けれども直感的にこの人の曲はいいなと感じ、白鳥くんの言っていたことをあらためて理解するのでした。

それから数年後、その彼女(しつけーよ)にふられたあと、空前のアニメサントラ盤ブームの中で「銀河漂流バイファム」と遭遇し、ここで俊幸さんの楽曲と再会するわけですが、当時のアニメ雑誌だったか音楽雑誌だったかは忘れましたが評判は良くなかった。なぜかといえば、彼が習得してきたハリウッドスタイルのオーケストレーションはともかく、旋律の方がどこかで聴いたようなアメリカ有名映画のそれに似ている。という寸評だったのです。ま、それはそう言われてしまうとそんな感じだわなあと否定も出来ないバイファムのBGM。

それから数年後、その彼女(しつけーよ)にふられたあと、空前のアニメサントラ盤ブームの中で「銀河漂流バイファム」と遭遇し、ここで俊幸さんの楽曲と再会するわけですが、当時のアニメ雑誌だったか音楽雑誌だったかは忘れましたが評判は良くなかった。なぜかといえば、彼が習得してきたハリウッドスタイルのオーケストレーションはともかく、旋律の方がどこかで聴いたようなアメリカ有名映画のそれに似ている。という寸評だったのです。ま、それはそう言われてしまうとそんな感じだわなあと否定も出来ないバイファムのBGM。

いやーだけどね、おとーちゃんの楽曲なんかそれ言ったら、バトルフィーバーJとスパイダーマンのイントロ比べてみなさいよというくらい、「宙明音楽」は金太郎飴ですよ。

そんな変遷をひとつひとつは追いきれないので思いきり端折って、「劇場版マジンガーZ/INFINITY」にておとーちゃんサウンドを引き継ぐ・・・話はまだ映画を観ていないのでどう引き継いだのかが語れません。暮れに放送していた「題名のない音楽会」で少し聴くことはできていますが、マジンガーに関しては水木一郎さんの独壇場でしたから、楽曲は(それでもかなり、主題歌以外は引き継いだというより作り直しちゃった感がある)しみじみと耳に入っていません。

そこでもう一作品。珍しいことに特撮では2017年末時点で、モスラとかモスラ2とかモスラ3などの映画を別にすればテレビ番組特撮は「救急戦隊ゴーゴーファイブ」しか手がけていません。が、特撮とプロップに予算を持って行かれ戦隊のユニフォームが歴代随一とほほなこの戦隊、きわめてレベルの高いドラマ展開と、それに見合った楽曲が提供されています。主題歌もヒーローものにふさわしいテンポと勇ましさが漂い、ああ主題歌の王道と思える出来映えです。それだけにこの番組のエンディング曲の明るさがまた際だち、我が家では娘たちもスーパー戦隊ED随一、と評価しているのですが、こちらは風戸慎介さんの作曲でした。

そこでもう一作品。珍しいことに特撮では2017年末時点で、モスラとかモスラ2とかモスラ3などの映画を別にすればテレビ番組特撮は「救急戦隊ゴーゴーファイブ」しか手がけていません。が、特撮とプロップに予算を持って行かれ戦隊のユニフォームが歴代随一とほほなこの戦隊、きわめてレベルの高いドラマ展開と、それに見合った楽曲が提供されています。主題歌もヒーローものにふさわしいテンポと勇ましさが漂い、ああ主題歌の王道と思える出来映えです。それだけにこの番組のエンディング曲の明るさがまた際だち、我が家では娘たちもスーパー戦隊ED随一、と評価しているのですが、こちらは風戸慎介さんの作曲でした。

いかん、長い上にまとまらない。

そういう変遷での渡辺俊幸さんの音楽を語ると、オリジナルの交響曲とか無視してるじゃねーかと言われそうですが、直感と遭遇というのは何十年も引っ張り続けてくれる発見につながっていました。それもこれも編曲の妙を当時見抜いていた白鳥くんのセンスありきですが。そりゃそうです、彼は今でも音楽関係の仕事やってますから。

グレートマジンガーというキャラは桜多吾作さんのコミカライズ版でこそ「日本が輸出可能かもしれない最後の切り札商品」というリアルな設定とプロットで設計図が盗まれダミーのプロトタイプを経て黒い偽物(これが後の超合金の黒仕様の引き金となったかもしれない)、全く同一の量産機12体が作られてしまうエピソードがありますが、なんだかんだ言ってもスーパーロボット。超合金NZの拳だから敵ロボをぶん殴ったところで指なんか壊れたりしないのです。

グレートマジンガーというキャラは桜多吾作さんのコミカライズ版でこそ「日本が輸出可能かもしれない最後の切り札商品」というリアルな設定とプロットで設計図が盗まれダミーのプロトタイプを経て黒い偽物(これが後の超合金の黒仕様の引き金となったかもしれない)、全く同一の量産機12体が作られてしまうエピソードがありますが、なんだかんだ言ってもスーパーロボット。超合金NZの拳だから敵ロボをぶん殴ったところで指なんか壊れたりしないのです。

しかし「劇場版 マジンガーZ/INFINITY」に出てくるZと言いグレートと言い、やたらと腕や足や頭部にまでパネル割するスジ彫りパーテーションラインが刻まれ、いくらNZでもこれで殴ったら指つぶれるんじゃないか?と心配になる細かな関節まで描かれるようになってしまいました。

そんなところにこだわるより、セルだかCGだか知らないけどさ、グレートタイフーンの吹き出し口の塗ミスをどうにかしなさいよと言いたい。

片やリアルロボット路線上に位置付けられたモビルスーツの量産機であるGMは、「機動戦士ガンダムUC」あたりではもっと細部まで緻密に描かれているのでしょうけど、「第08MS小隊」なんかで見ると、顔立ちはだいぶホリが深くなっているけれど、全体では意外とあっさりしたもので、

片やリアルロボット路線上に位置付けられたモビルスーツの量産機であるGMは、「機動戦士ガンダムUC」あたりではもっと細部まで緻密に描かれているのでしょうけど、「第08MS小隊」なんかで見ると、顔立ちはだいぶホリが深くなっているけれど、全体では意外とあっさりしたもので、スジ彫りパーテーションラインを意識するようになったガンダム模型の世界と比べると、動画でそこまでやってられないよと言わんばかりです。

これ(グレート)が今風のスタンダードになったのだなあと思わされる反面、ブレストファイヤーやブレストバーンの描写が昔ながらの「異様に幅広い熱線」だったりすると、それは半端だろうと。胸部高熱板を灼熱化させ、怪力で相手を抱え込んで焼くか溶かす・・・てな画を見せてくれるのかどうか。そういうマジンガー的なリアル迫力が、今風の作画には感じられないのです。

さて本日封切りなんだけれど、観に行っちゃって良いモノかどうかまだ困惑しています。僕はもうひとつ、いわゆる「宙明音楽」も好きではないのですが、今回曲入れしている息子さんの渡辺俊幸音楽は、さだまさしさんのアレンジ担当時代から好きなんだよなあ。

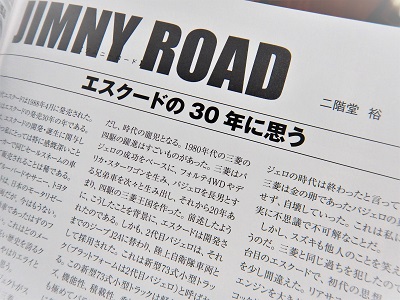

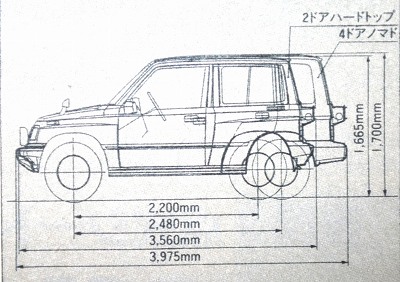

スーパースージー誌上発行人である二階堂裕さんが随筆する「ジムニーロード」は、幾多のジムニー関連記事を読み飛ばしても(おいおい、この雑誌でそれやったらどこ読むんだよ)必ず拝読するページですが、ここには時々、エスクードに関するコラムも登場します。二階堂さんがスズキ在籍時代にエスクードの開発に携わったことは周知の話なので置いといて、携わったからこそその方向性に柱も芯もあるというのは今も変わらないし、変わってはならないことです。

スーパースージー誌上発行人である二階堂裕さんが随筆する「ジムニーロード」は、幾多のジムニー関連記事を読み飛ばしても(おいおい、この雑誌でそれやったらどこ読むんだよ)必ず拝読するページですが、ここには時々、エスクードに関するコラムも登場します。二階堂さんがスズキ在籍時代にエスクードの開発に携わったことは周知の話なので置いといて、携わったからこそその方向性に柱も芯もあるというのは今も変わらないし、変わってはならないことです。

エスクード30年目の幕開けに繰り出したのは、開発で意識したのが三菱パジェロだったというエピソード。それは聞いたことが無かった。「ジムニー乗りが次にほしくなる四駆」と唱えていらした目標に初代パジェロを据えていたのはちょっと微笑ましいというか、嬉しいところがあります。かくしてジムニー以上パジェロ未満(性能ではなく排気量などの車格のこと)が誕生し、あろうことかそのニッチな市場を一大マーケットに押し上げ、SUV時代の呼び水にしてしまった。

エスクード30年目の幕開けに繰り出したのは、開発で意識したのが三菱パジェロだったというエピソード。それは聞いたことが無かった。「ジムニー乗りが次にほしくなる四駆」と唱えていらした目標に初代パジェロを据えていたのはちょっと微笑ましいというか、嬉しいところがあります。かくしてジムニー以上パジェロ未満(性能ではなく排気量などの車格のこと)が誕生し、あろうことかそのニッチな市場を一大マーケットに押し上げ、SUV時代の呼び水にしてしまった。

その功罪は、意外に知られていないけれど無視できない歴史でもあります。そしてエスクードもこんな逸話を語れるのは、過去が風化したからともいえるし、エスクードというブランドがなんだかんだと30年続いていることにもポイントがあると思います。ただし二階堂さんは、柱と芯の立場からエスクードが代を重ねるごとに乗用車化しパジェロの轍を踏みつつあると憂えています。氏の立ち位置から言えば生みの親として、4輪駆動車の愛好家として看過しがたい現実を指摘するものでしょう。

その功罪は、意外に知られていないけれど無視できない歴史でもあります。そしてエスクードもこんな逸話を語れるのは、過去が風化したからともいえるし、エスクードというブランドがなんだかんだと30年続いていることにもポイントがあると思います。ただし二階堂さんは、柱と芯の立場からエスクードが代を重ねるごとに乗用車化しパジェロの轍を踏みつつあると憂えています。氏の立ち位置から言えば生みの親として、4輪駆動車の愛好家として看過しがたい現実を指摘するものでしょう。

氏は「当事者ほど誤りに気付いていない」と唱えるのですが、ここに歴史の流れがあるとも思います。少なくともプラットホームの変わってしまった四代目エスクードは、三代目以上に別物と言わざるを得ませんが、それでも混迷のクロスオーバーSUV世界でエスクードの看板を背負う以上、市場が求める声にエスクードとして応えたということ。以前も書きましたが、市場というフロンティアに挑み続けているブランドでもあるのです。

氏は「当事者ほど誤りに気付いていない」と唱えるのですが、ここに歴史の流れがあるとも思います。少なくともプラットホームの変わってしまった四代目エスクードは、三代目以上に別物と言わざるを得ませんが、それでも混迷のクロスオーバーSUV世界でエスクードの看板を背負う以上、市場が求める声にエスクードとして応えたということ。以前も書きましたが、市場というフロンティアに挑み続けているブランドでもあるのです。

そこに罪があるかどうかは、見つめるものの視点で異なるはずです。開発者の持論は真摯に受け止めるとしても、愛好家の側は、だからといってそこでエスクードの系譜を断絶させることはしないよ。と言わねばなりません。そのための通過点という意味も、三十周年にはあるのではないかと思っています。

そこに罪があるかどうかは、見つめるものの視点で異なるはずです。開発者の持論は真摯に受け止めるとしても、愛好家の側は、だからといってそこでエスクードの系譜を断絶させることはしないよ。と言わねばなりません。そのための通過点という意味も、三十周年にはあるのではないかと思っています。

まー肩の力は抜かんとなあ、ですね。

ところで

ジムニーの記事なんか云々と書いておりますが、今号、デファレンシャルについての解説記事が組まれています。これは古いエスクードに乗っている側にとっては参考になります。