昨夜のご飯は外食。

まぁ・・・平日だし、いつもの和風ファミレスへ。

時期なのでいわしのメニューが一杯♥(好物ですの)

そして、日を改めてお鮨かワインバーへ

行くつもりでいる嫁であります。

ノーマルサスペンションのTD61Wがどんな乗り味だったかすっかり忘れてしまいましたが、青影さんの印象では「もっとしゃきっとさせたい」という願望をお持ちです。

ノーマルサスペンションのTD61Wがどんな乗り味だったかすっかり忘れてしまいましたが、青影さんの印象では「もっとしゃきっとさせたい」という願望をお持ちです。

とすると、今すぐやれるのは、ぷらすBLUEに組まれているかなり硬めのロードウインコイルと61Wの純正コイルのコンバート作戦。なにしろ現物があるので探す手間がいらない。

実行すると、ぷらすBLUEの車高あわせが必要となります。テンロク用ノーマルコイルとロードウインとでこれだけ長さが異なるから、61Wの純正品も多少短いでしょう。しかし現在、タイヤは一回り大きくなっているので、それらのすり合わせがうまく行くかどうかです。その後コイルは61Wとは別のものが用意されることになったので、まずはロードウインをはずすところからスタート予定。

実行すると、ぷらすBLUEの車高あわせが必要となります。テンロク用ノーマルコイルとロードウインとでこれだけ長さが異なるから、61Wの純正品も多少短いでしょう。しかし現在、タイヤは一回り大きくなっているので、それらのすり合わせがうまく行くかどうかです。その後コイルは61Wとは別のものが用意されることになったので、まずはロードウインをはずすところからスタート予定。

というわけで、TETSUJINの召喚中。今のところ日時は調整中です。

ちなみにTETSUJINとは

Trustworthy:信頼の置ける

Escudo:エスクードに関する

Technicall:技術と

Structural:構造と

Utility:実用を

Join:連結し

Instructive:導く

Neighbor:近所の人々

20年前には自分がやっていた(まあ今でもやってますね)作業を娘がやるようになるとは。

20年前には自分がやっていた(まあ今でもやってますね)作業を娘がやるようになるとは。

個体は変わっていますが構造は同じですから、手順も内容も変わらないのです。これはあれですかね、いっぺんTETSUJINにお願いして足回りの交換も伝授した方がいい?

ところでテールランプの電球切れは初めて。26年も使用できていたのがすごいわ。

とか言ってたら翌週、基地の冬場の生命線でもある茶の間の炬燵が、ヒーターの寿命らしく通電しなくなり、ちょうど上空に寒気団の戻りが来て家内が家じゅう探し回って湯たんぽを急場しのぎにする展開に(いずれも先月の話)

これはいかんと家電店にヒーター部分を買に行ってきましたが、今度はフレームとヒーターを固定するねじ穴の位置がまったく合わない。取り外したヒーターの補助ステーを介して新たにねじ穴を切るしかないなと考えていたら、霙は同じことを思いついたらしく

これはいかんと家電店にヒーター部分を買に行ってきましたが、今度はフレームとヒーターを固定するねじ穴の位置がまったく合わない。取り外したヒーターの補助ステーを介して新たにねじ穴を切るしかないなと考えていたら、霙は同じことを思いついたらしく

「お父さん、ここに新しく穴を開けるにはどうすればいいですかね」

おお、なんかお前頼もしいじゃん!

が、この橋は小名浜港に陸揚げされる石炭を運搬するための作業用道路のため、我々一般人は通行できません。橋の向こうでは専用桟橋と護岸で覆われた人工島が建設されており、完成後はそこに輸入された石炭がストックされるのです。我々は水族館アクアマリンふくしまあたりからこの景色を眺め、ライトアップで浮かび上がる様子を楽しむこととなります。

が、が・・・がしかし、小名浜港の港湾計画図を広げてもらって、橋の向こう側の人工島をしみじみと見ていたら、島の一角に「緑地」という土地利用があるのです。

緑地・・・それはまあ接舷した船の船員だって石炭の山だけ見てるのはつまらないだろうし海鳥の生息地とかも必要だろうし、石炭の粒を飛散させにくい防風林かもしれないけど、もしも仮に、ここまでならたまには来てもいいよという政策でも反映させていくのだとしたら、国もなかなか粋なところがあります。

失礼を承知で書くと、狼駄さんを知るたいていの人は彼に雨男の称号を印象付けており、過去の雨天時ミーティングや異常に寒い花見などを振り返れば「なるほど」と膝も打つことでしょう。

失礼を承知で書くと、狼駄さんを知るたいていの人は彼に雨男の称号を印象付けており、過去の雨天時ミーティングや異常に寒い花見などを振り返れば「なるほど」と膝も打つことでしょう。

一方うちの娘の霙は、その通り名に反して何もしなければ「割と」晴れ女で、てるてる坊主をこしらえたら結界発動のまず「間違いなく」晴れ女と化すのです。

それはもう当然のことですが、先日のミーティングに合わせて狼駄さんの魔力を封じる気持ちよく肉を焼ける環境を作るべく、てるてる結界は三段返し(つまり三個)で張り巡らしてくれていました。それでも開催前日の夕方に雷雨と雹が一時間ほど天狗の森を駆け巡ったのだから、侮りがたしでしたし、当日昼ごろから一気に花散らしする強風を呼ぶという、すさまじい狼対結界師の戦いが繰り広げられていたのですが、和邇お嬢姉妹のパワーアシストと、あとで判ったことですが霙が着ていた服が風花さんからいただいたものだというお札効果で勝ち越し。

というところまでは良かったんですけど、霙は霙で自然科学の知識が無さ過ぎ。愚かにもこの対峙シーンのあと、会費徴収などでほとんどの時間を日向で過ごしていたために、日焼けして風呂に入るのが大変だったそうです。

というところまでは良かったんですけど、霙は霙で自然科学の知識が無さ過ぎ。愚かにもこの対峙シーンのあと、会費徴収などでほとんどの時間を日向で過ごしていたために、日焼けして風呂に入るのが大変だったそうです。

「なんで『ひでこさんのおいなりさん』があずまやの日陰にあるって教えてくれなかったんですかっ。それさえ食べていれば日焼けしなくて済んだのに!」

「子供じゃあるまいしそこまで面倒見きれんわっ」

それで思い出したんだけど、狼駄さんの新技(なのか?)である獅子舞装備も出なかったねえ。

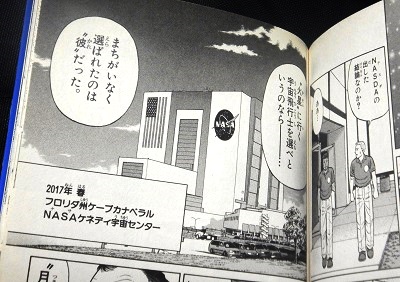

東日本大震災前の、仙台赴任直後に書いていた「蒼い残像」、二年前の年末に駆け込みで綴った「もうひとつあった2015年」。気まぐれに時折読み返してきた石渡治さんの『パスポート・ブルー』の物語とリアルな時間軸がクロスする、今のところこれが最新で最後のタイミングになります。仙台で高校生次代を過ごした主人公・真上直進はその後アリゾナ州立大学を経て日本の宇宙飛行士選抜試験に見事最終選考で落選(笑)。民間のミッションスペシャリストになっています。

東日本大震災前の、仙台赴任直後に書いていた「蒼い残像」、二年前の年末に駆け込みで綴った「もうひとつあった2015年」。気まぐれに時折読み返してきた石渡治さんの『パスポート・ブルー』の物語とリアルな時間軸がクロスする、今のところこれが最新で最後のタイミングになります。仙台で高校生次代を過ごした主人公・真上直進はその後アリゾナ州立大学を経て日本の宇宙飛行士選抜試験に見事最終選考で落選(笑)。民間のミッションスペシャリストになっています。

それを収録した単行本11巻は、大半が前年の選抜試験に明け暮れていて、2017年春の場面は最後の20ページだけですが、おぉ、奴ら今ちょうどNASAで専門訓練に入ったところかと思ったりできるわけです。物語は最終巻に引き継がれていきますが、その12巻はいきなり2020年に跳んでしまうので、次にブログで扱えるのは少なくとも3年後。またしばらくしたら読み返しとなります。連載が1999年から約2年でしたから、ずいぶん長いこと楽しませてくれています。

それを収録した単行本11巻は、大半が前年の選抜試験に明け暮れていて、2017年春の場面は最後の20ページだけですが、おぉ、奴ら今ちょうどNASAで専門訓練に入ったところかと思ったりできるわけです。物語は最終巻に引き継がれていきますが、その12巻はいきなり2020年に跳んでしまうので、次にブログで扱えるのは少なくとも3年後。またしばらくしたら読み返しとなります。連載が1999年から約2年でしたから、ずいぶん長いこと楽しませてくれています。

そうこうしている間に三代目エスクードがカタログ落ちしました。歴代で最も長寿でしたが、時代の波に揉まれ続けたモデルでした。世界戦略の机上ではコンパクトクラスでも、こんなに大きな車をスズキが作ったというエポックメーキングでもありました。とは言ってもすべての所有者の手元から三代目が消えてなくなるわけではありません。まだまだ巷で活躍する姿は見続けられるでしょう。来年、誕生三十周年を迎えるこの車たちにとって、その節目はどう舵取りされていくのか関心事は尽きません。

よりコンパクトクラスとしてのダウンサイズは敢行されましたが、排気量はともかく四代目はそれほど小さくない。その視点と共に「縦置きエンジンFRの小型車四駆はあった方が良い」といった声が、メーカー内上層部の一部にはあるとか。それが小型車版ジムニーである公算は極めて高いですが、仮に1200とか1300で初代のノマドクラスの車体なんて、ターボでも付けなかったら走らないでしょう。NAのエンジンでマルチユースできる小型車四駆。そういうニーズが時代の狭間から湧き出てくるかどうかも今後の注目です。

よりコンパクトクラスとしてのダウンサイズは敢行されましたが、排気量はともかく四代目はそれほど小さくない。その視点と共に「縦置きエンジンFRの小型車四駆はあった方が良い」といった声が、メーカー内上層部の一部にはあるとか。それが小型車版ジムニーである公算は極めて高いですが、仮に1200とか1300で初代のノマドクラスの車体なんて、ターボでも付けなかったら走らないでしょう。NAのエンジンでマルチユースできる小型車四駆。そういうニーズが時代の狭間から湧き出てくるかどうかも今後の注目です。